-

アーカイブ

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年4月

-

メタ情報

投稿者「director」のアーカイブ

director's voice

コメントする

oceano(革)

Q1

静岡県富士市で〈oceano〉というブランド名で革の作品を制作する阿部洋太さん。

「工房からの風」には、どのような作品を出品されますか?

A1

革という素材を使うことによって出てくる素敵さや、可笑しみを大事にしてつくられた〈oceano〉の革製品を出品します。

〈oceano〉は阿部洋太がデザインから縫製、仕上げまでを手がける革製品のブランドです。

私が〈oceano〉の製品をデザインするときは、何か“ひとつ”の理由やモチーフをフォルムに溶け込ませています。

その“ひとつ”あるフォルムを持つ日用品は、どこか愛嬌や可笑しみを帯び、使い勝手の良い道具でありつつも日常に楽しみを与えてくれます。

“Wet-form”の帽子

革小物でよく使われる技法を大きな曲面で使うことで、不思議なフォルムを持った革製品という印象が生まれました。

革であることの可笑しみや素敵さを楽しめるモノを作っていこうという気持ちを込めて、この帽子を<oceano>の代表作としています。

“牛革”のオーナメント

折とカットで美しくも可愛らしい牛のフォルムを表現したオーナメント。

製作時にどうしても出てしまう革の端切れを利用するために作り始めました。

捨てるような端切れでも、造形を施すことで人々に大切にされる存在にできるということは、作家としての矜持でもあります。

私は手で物を作るのが好きで、それを生業にできたらとぼんやり考えているような人間でした。

デザイナーを志したり、鞄制作会社に勤めてもみましたが、どうしても自分でデザインから制作までを手掛けたくなって独立して作ったのが<oceano>です。

名前も革細工を始めたメキシコ滞在時の私の渾名からつけたもので、このブランド自体が私の作家としての姿となっています。

なかなかに自分勝手な活動理由ですが、好きなことをやるのであれば、そこに自信と誇りを持ってやろうという気持ちで日々製作しています。

Q2

oceanoさんの工房で大切な、あるいは象徴的な、あるいはストーリーのある「道具」について1点教えてください。

A2

革の裁断や手漉き、コバ処理などに使っている「革包丁」です。

私が革細工を始めたメキシコ南部の町では、質の良い道具が手に入りませんでした。

現地の革細工師に教わって、ペティナイフを逐一研ぎながら使っているような状態でした。

そんなおり、日本から遊びに来ることになった妻にお願いして、日本の革包丁を砥石と一緒に買ってきてもらったのです。

その切れ味の気持ちよさと言ったらありません。

すっかり気を良くして、その後の南米縦断に砥石とともに持っていくなどという、今思えばおかしなこともしました(南極帰りの革包丁を持つ人はそういないでしょう)。

この革包丁は革に関わるモノの中で、一番古くから私のそばにある大切な道具です。

私の作るものたちがこうして使い手と長く過ごせるよう、誠実に質の良いものを作る作家でありたいです。

Q3

oceanoさんのお手持ちの「工藝品」で愛用、または大切にされているものついて1点教えてください。

A3

メキシコで手に入れた「鶏の鍋掴み」です。

メキシコ南部のインディヘナ達が織った布と、ざっくりした鶏のシルエットが可愛いですね。

滞在中にお世話になった叔母の家のキッチンで使っており、その街を離れるときにお土産として市場で買って帰りました。

ビジュアルが良いだけでなく、頭を摘んで持ったりと絶妙に使い勝手が良くて気に入っています。

今回、革で出展される作家は4名。

皆さん個性がはっきり立ち上がっていて、何をどのように作るかが明確です。

oceanoならではの感覚から生まれたフォルム、とても新鮮ですね。

また、メキシコにゆかりがあるとのこと。

「鶏の鍋掴み」に日々触れながら、彼の地で感じたsomething。

oceanoのものづくりのエッセンスに潜んでいるのかもしれません。

oceanoの出展場所は、ニッケ鎮守の杜に入って右手に4つ並んだテント。

ホームページはこちらです。

→ click

director's voice

コメントする

enku (革)

Q1

東京都多摩市で制作をするenkuの原田賢一さん。

「工房からの風」には、どのような作品を出品されますか?

A1

藍の葉を発酵させたすくもと呼ばれる染料から藍を建て、天然の藍のみで染色し、様々な革小物を製作しております。

革はすぐには染まらない為に手のかかる素材ですが、一切色を足したりせず藍だけでここまで濃く染め上げております。

革も藍も天然素材ですので、二つとして同じ状態の物はありません。

それぞれの状態を見極めながら、一枚ごとに合わせて少しづつ工程を変えながら染色を行っております。

染料と時間をかけ徐々に色づき奥深さを増していく様は、革を育てているような感覚。

手がける時間が長い程、愛着も増していきます。

革というのは不思議なもので、同じものを作っても使い手により様々な表情に変化してまいります。

共に過ごした時間と共に愛着を増していく革が、より自然に近く温かみを感じるものであったらと思い作り続けております。

Q2

工房で大切な、あるいは象徴的な、あるいはストーリーのある「道具」について1点教えてください。

A2

この仕事を始める頃からお世話になっている、今は無き加賀谷刃物製作所さんの革包丁です。

職人気質が多い浅草周辺で、何も知らない若手にも刃物のイロハや研ぎ方など優しく丁寧に教えてくださいました。

革包丁以外にも道具の選び方を教えていただいたり、こんな道具があったらと相談すると、食い切りやケガキ、時には特注で製作してくれたフチ捻やヘリ落としなど用意していただきました。

今でも私の仕事を支えてくれている大切な道具達ばかりです。

Q3

お手持ちの「工藝品」で愛用、または大切にされているものついて1点教えてください。

A3

300年以上の歴史を持ち、東京都の伝統工芸品に指定されている江戸屋さんの「引き染め刷毛」です。

革に染料を馴染ませたり、型染のノリを落としたり、藍を落とす時や革を濯ぐ際など、私の染色工程に欠かせない道具として愛用しています。

今では親指と人差し指で握り、形も重さも心地よく感じるくらいに馴染んでおります。

藍が見事に染みついた頼もしい手。

布ではなく革を染めてのものづくり。

なかなか出会えない独自の展開を進めるenku、原田さんのお仕事です。

今回、12名の作家の制作光景を映像を編集したものを制作しています。

youtube版は少し長めで、インスタグラム版は短めに制作しました。

enkuさんも登場しているインスタグラム版はこちらになります。

→ click

工房からの風、当日のenkuさんの出展場所は、おりひめ神社、お社の裏手。

ホームページはこちらです。

→ click

director's voice

コメントする

ハレの日へ

あと16日。

今年の「工房からの風」の開幕が迫ってきました。

第21回となる今展の特徴。

それは、ひとりひとりの作家のブースが、輝いて立ち上がっていること。

コロナ禍で3年間できなかった事前ミーティングを行ったことで、各作家が自身の仕事について深く考えて、それに基づいて準備に進めてきました。

その実りは、当日の各テントで豊かに花開いていることと確信しています。

そう確信している理由の一つが、明日からこの場でご紹介していく作家からのメッセージ。

例年以上に自身の仕事について、とても丁寧に伝わる文章や写真が届いています。

まとめている私が、読みながらほんとうにワクワクしてくるのです。

ただなんとなく作品を持ってきて並べる。

そんな作家は「工房からの風」には、ひとりもいません。

作品の豊かさ、その展示の仕方、自身の仕事のプレゼンテーション。

個展が50ブース集まったような第21回「工房からの風」。

10月 28日 29日の土日。

ぜひ、カレンダーにチェックしてくださいね。

そして、ものづくりとそれを心に響かせてくださる方々が集うことで生まれる、清々しくも優しい人の笑顔が満ちた「工房からの風」に、ぜひご来場ください。

出展作家、風人作家、主催者一同、皆様のご来場をお待ち申し上げております。

:::

出展作家50ブースと共に、今展では風人(かぜびと)と呼ばれる、企画に加わってくださる16人の作家の方々の展開も輝きがひとしおです。

出展作家からのメッセージを前に、今日はこちらをさくっと(個々にはあらためて)ご紹介いたしましょう。

制作光景動画放映/デモンストレーション/トークセッション

1 「南京鉋で削る木の道具」 杉田創作 (木工)

2 「手箒と小箒」 吉田慎司 (箒)

3 「タタラ作りで陶のうつわを作る」大野七実 (陶)

4 「木のボウルを彫る、削る」 片田学 (木工)

5 「家具を作る」 hyakka (木工)

6 「上映会&トークイベント」-風の実りと風人-

岡林厚志(hyakka 風人)× 吉田慎司(中津箒 風人)× 稲垣早苗(工房からの風ディレクター)

鎮守の杜の色暦

ニッケ鎮守の杜・手仕事の庭で約20年にわたって続けてきた草木染めの営み。

製本家の本間あずささんによって、「Book」にまとめ、

RIRI TEXTILEの和泉綾子さんによって、布に織りあげ、当日は草木染めのデモンストレーション(制作公開)を。

素材の学校

こどもが工藝に触れる喜び。

ものが作られていく過程を見聞、体験。

大人の(工藝作家の)本気!を感じてもらう「素材の学校」という企画を10年以上続けてきました。

いつの日にか、このワークショップを体験した子どもが、出展作家として参加することも夢見て!

金属の時間「刻印キーホルダーを作ろう」川崎千明

金属の時間「たたいて作る錫(すず)の腕輪」川崎千明

紙の時間「かお、顔、どんなかお?再生紙で作る壁飾り」森友見子

綿の時間「綿の糸を指で織る」磯敦子

木の時間「いろんな木でお魚を作ろう!」鈴木友子(もくのすけ)

竹の時間「竹のオーナメント」勢司恵美

フェルトの時間「お水でゴシゴシ、羊毛フェルト」西澤泉(IZOOMI)

綿と紙の時間「綿と紙で作るスイーツ」森友見子×磯敦子

キッズ庭めぐりツアー 風人

(詳細は、別記事でご案内しますね)

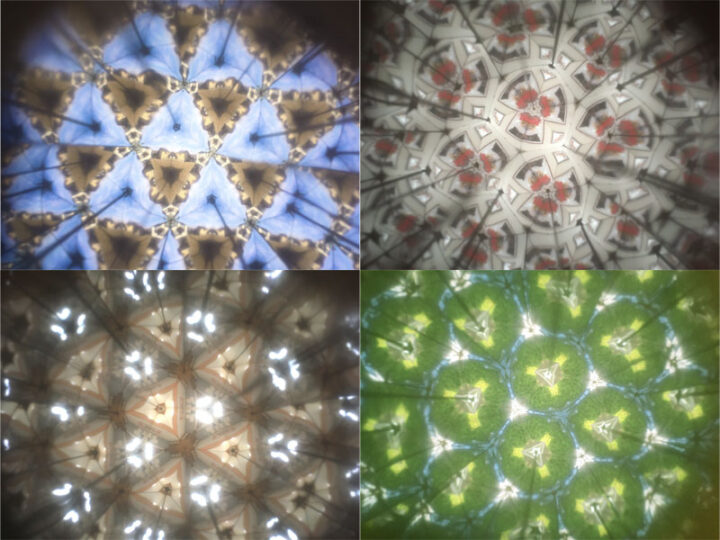

風の光 – 小さな万華鏡を作る

アトリエ倭による恒例となった木工ワークショップ。

今年は、万華鏡づくりです。

子どもから大人まで、どなたもご参加いただけます。

ほかにも、特別編集の制作光景動画の公開など、ここから2週間、webやSNSを通じて、「工房からの風」のプレゼンテーションを行っていきます。

ハレの日、二日間をより心から楽しんでいただけますように、ぜひ、このサイトやインスタグラム→clickをご覧ください。

さあ、明日から、出展作家からのメッセージをお届けします。

定番の

Q1

「工房からの風」には、どのような作品を出品されますか?

の他に、今年は以下のような質問にお答えいただきました。

Q2

工房で大切な、あるいは象徴的な、あるいはストーリーのある「道具」について1点教えてください。

Q3

お手持ちの「工藝品」で愛用、または大切にされているものついて1点教えてください。

Q2とQ3は、どちらか、あるいは両方をお答えいただいています。

ではでは、どうぞお楽しみに~

ワークショップ/らふと

コメントする

陶の小さなうつわをつくる ご予約の皆様へ

「陶の小さなうつわをつくる」ご予約の皆様へ

9/24 予定通りの開催をいたします。

当日ご連絡のあるご参加者様は、お電話にてお願いいたします。

047-370-2244

秋明菊咲くらふとにてお待ちしております。

ワークショップ/らふと

コメントする

\追加募集/陶の小さなうつわをつくる

昨秋にひらいた、大野七実さんによる陶の小さなうつわをつくるワークショップ、

ご好評につき今年も開催いたします。

若干名様となりますが、ご参加者様の追加募集をいたします。

■9/24 (日) 「陶の小さなうつわをつくる」

講師:大野七実

時間:10:30~12:30

募集人数:3名様 → 定員に達しました

会費:5000円

陶芸家の大野七実さんと小さなうつわをつくります。

陶芸の技法のひとつ、タタラづくり。

タタラ板で薄くスライスした土を石膏型にあててうつわのかたちをつくります。

型はふだん大野さんが使っているものをご用意くださいます。

そのなかから同じかたちをおひとり様2枚ずつつくります。

そのあと、色化粧土を塗り、紋様を描いたり、線を彫ったり、

お庭の植物を挟んでかたちを写しとったりと、自由に絵柄をつけていただきます。

当日の作業はここまで。

大野さんが工房で、さいごのひと色をかさね、その後乾燥、釉がけ、焼成して完成です。

完成作品は「工房からの風」(10/28.29の二日間)でのお渡しとなります。

・サイズ:直径 約10cm

・完成作品は工房からの風当日(10/28.29の二日間)、工房からの風会場でのお渡しとなります。

(ご来場できない方は、着払いにて発送いたします。)

【お申し込み方法】

○9/18(月)15:00〜ご応募開始

○HP お申し込みフォームから先着順にて承ります。

○お一人様ずつのお申し込みとさせていただきます。

○大人向けのワークショップになります。

director's voice

コメントする

第21回 工房からの風 craft in action

第21回 工房からの風 のご案内をいたします。

10月28日(土)29日(日)10時から16時

50組の作家が北海道から沖縄、日本全国から選出されてニッケコルトンプラザにやってきます。

今年のキービジュアルも公開いたします。

毎年恒例となった大野八生さんによる描きおろしです。

会場の一部、「ニッケ鎮守の杜」に茂る植物が散りばめられた画面に、

さまざまな種や実、そして工藝品が手のひらに載せられています。

手から手へ

シンプルに、原点を思いつつ、今の風を感じあえる展覧会を目指します。

:::

昨日は、北海道からの出展作家の方と電話でお話を。

「こちら、準備を整えていますから、安心していらしてくださいねー」

と最後にお伝えしたところ、

「会場は田舎ではないですよね?」

と、ちょっと不安そうなお声。

「ええ、街なかですねー」

とお答えすると

「都会の道路、車事情がちょっと心配で・・・」

とのこと。

フェリーで茨城県の大洗まで来られて、そのあと自家用車でコルトンプラザへ。

あらためて、すごいことなんだなって思いました。

大変な思いをして遠くからはるばる来てくださる作家の方々。

ああ、来てよかった!

すべての出展作家にそう思っていただきたいと心から思いました。

ああ、来てよかった!

そう思える一番のこと。

それは出会い、だと思っています。

そのもっとも大きな実りが、来場くださる皆様との出会い、なんですね。

作品を介して会場で交わされる豊かなやりとり。

かけがえのないその恵みを目指して、全国津々浦々からやってきてくださる出展作家。

その魅力的なお仕事と想いのご紹介も、間もなくこちらからも始まります。

21回目の工房からの風

来場くださる皆様の手に、心に触れるものが豊かでありますように。

ワークショップ/らふと

コメントする

8/20 藍の生葉染め ご参加の皆様へ

「藍の生葉染め」ご予約の皆様へ

8/20 予定通りの開催をいたします。

当日ご連絡のあるご参加者様は、お電話にてお願いいたします。

047-370-2244

暑くなりそうです。帽子をお忘れなく!

藍の葉あおあおしげる庭にて、お待ちしております。

ワークショップ/らふと

コメントする

藍の生葉染めワークショップ

夏の恒例「藍の生葉染めワークショップ」を開催します。

手仕事の庭で育成中の藍を花壇から摘み、

葉をミキサーにかけて絞って染め液を作り、爽やかな水色に染め上げます。

葉が茂る夏にだけできる藍の生葉染め。

太陽の下、澄んだ水色のひとときをご一緒しませんか。

■8/20 (日) 「藍の生葉染め」

案内役:galleryらふと

第1回:10:30~12:30 →定員に達しました

第2回:14:30~16:30 →定員に達しました

定員 各回8名様 会費 2800円(お子様連れ お一人 +1500円)

○染色用シルクスカーフ付き。柔らかな透け感のあるスカーフです。

○染めたいものがある方はお持ちください。(手ぬぐい〜Tシャツくらいのサイズまで)

綿や麻の染まり方は、シルクとどの様に違うでしょうか。体験してみましょう。

これまでのワークショップで染めたスカーフの染め重ねも歓迎です。

○当日ご体調の悪い方はご参加をお控えください。

○マスクの着用は任意とさせていただきます。

○野外テントでの開催となります。

○急遽開催変更がある場合がございます。予めご了承のほどお願いいたします。

○ご応募は、HP お申し込みフォーム から承ります。

ご希望の日時(お忘れなく!)、人数をお書き添えの上、お申込みください。

複数人数お申し込みの場合は、

メッセージ欄にお連れ様のお名前も明記をお願いいたします。

グループ(お子様連れのご家族様が複数組など)は、個別にお申込みをお願いします。

◯お子様ご参加の場合はご年齢をお教えください。

◯小学生以下のお子様は必ず保護者様とご一緒のご参加をお願いいたします。

中学生からは大人料金(2800円)とさせていただきます。

○定員に満たなかった場合、開催を見送ることがございます。予めご了承ください。

[ 第一次受付期間 ]

8/6 (日)12:00~8/8 (火)20:00

◯先着順ではありません。

◯受付期間前のお申し込みは無効となります。ご注意ください。

◯応募多数の場合は抽選となります。

[ 応募結果 ]

ご参加の可否について

8/9 (水)12:00以降、順次ご返信いたします。

[ 第二次受付期間 ]

8/10 (木)10:00~

定員に空きのある場合は先着順に承ります。

花壇の藍の収穫から始めます。

葉と茎を分けミキサーにかけて絞り、染め液を作ります。

染めた布を太陽にあて乾かすと、

はじめは緑色だった布が、ぱぁっと爽やかな水色に変わります。

大人も子どもも一緒に楽しめるシンプルな染色です。

ワークショップ/らふと

コメントする

盆栽ワークショップ/みどりの季節を愉しむ

7月のワークショップのご案内です。

■7/8 (土) 「みどりの季節を愉しむ−盆栽づくり」

講師:大野八生

第1回:10:30~12:00 → 受付終了しました

第2回:14:00~15:30 → 受付終了しました

定員:各回6名様 会費:4200円

ガーデナー・イラストレーター大野八生さんによる、

盆栽づくりワークショップを開催します。

ケヤキやモミジなど、みどりを愉しむ品種を中心に、

大野さんがセレクトした苗から、1種をお選びいただきます。

盆栽は基本的に屋外で育てます。

育て方の基本も教えてくださいますので、盆栽がはじめての方もぜひご参加ください。

———————————————————————–

○当日ご体調の悪い方はご参加をお控えください。

○マスクの着用は任意とさせていただきます。(スタッフは着用させていただきます)

○野外テントでの開催を予定しております。

尚、天候によっては、らふと室内に変更になる場合がございます。

○急遽開催変更がある場合がございます。予めご了承のほどお願いいたします。

———————————————————————–

○ご応募は HP お申し込みフォーム から承ります。

ご希望の回(ご記入をお忘れなく!)、お名前、お電話番号をお書き添えの上、

お申し込みください。○おひとり様ずつのお申し込みとさせていただきます。

○定員に満たなかった場合、開催を見送ることがございます。予めご了承ください。

[ 第一次受付期間 ]

6/24 (土)12時~6/26 (月)12時

◯先着順ではありません。

◯受付期間前のお申し込みは無効となります。ご注意ください。

◯応募多数の場合は抽選となります。

[ 応募結果 ]

ご参加の可否について

6/26 (月)15時以降、順次ご返信いたします。

ご応募をお待ちしております!