-

アーカイブ

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年4月

-

メタ情報

投稿者「director」のアーカイブ

ワークショップ/らふと

コメントする

お気に召すまま ご参加の皆様へ

nomama お気に召すまま

ご参加ご予約の皆様へ

11/23(金祝)〜29(木)

* 26(月)お休み

nomamaさんによるワークショップ

「お気に召すまま」は予定通りに開催いたします。

桜紅葉ひらひららふとにてお待ちしております。

ワークショップ/らふと

コメントする

お気に召すまま 卓上ミニ機

■機織りワークショップ『nomama お気に召すまま』

11/23(金祝)・24 (土)・25 (日)・27 (火)・28 (水)・29 (木) 11時~17時

卓上ミニ機|定員 各日3名様 会費 4000円(材料費込・お茶菓子付)

手織布作家 nomamaさんによる機織りワークショップ『お気に召すまま』。

11時〜17時のオープン中、お好きな時間にお好きなだけご希望の布を織る会です。

足踏み式機のお申し込みは全日受付終了とさせていただきましたが、

卓上ミニ機のみご予約を承っております。

卓上ミニ機

コースターやティーマット、キーストラップ・バッグの持ち手など、

細長いものをつくりたい方におすすめです。

卓上ミニ機のお客様はお席のご予約だけいただき、何を織るかは当日決めましょう。

この一日は、機はひとり一台ずつ、ゆったりと。

例えば、マットもストラップも、と複数作ることもできるスペシャルな一日です。

糸はリネン、ウール、コットンなどから、

お好きな素材と色をお気に召すままお選びください。

恒例となりましたお茶菓子&ドリンクスタンドもお楽しみに。

【お申し込み状況:卓上ミニ機編】

11/23 (金祝) 受付終了しました

11/24 (土) 受付終了しました

11/25 (日) 受付終了しました

11/27 (火) 受付終了しました

11/28 (水) 受付終了しました

11/29 (木) 受付終了しました

庭は百日草や小菊がポンポンと。

しっとり秋の庭でトントンと布を織る時間をご一緒しませんか。

◯お申し込みは、HPお問い合わせフォーム

または、お電話 047-370-2244 にて承ります。

メールの方は、ご希望のお日にち、人数をお書き添えの上お申込みください。

◯大人向けワークショップとさせていただきます。

また、小さなスペースでの開催となるため、

大人・お子さま共にご見学をお受けすることができません。

ご理解とご了承の程、何卒お願いいたします。

ワークショップ/らふと

コメントする

11/10 わたしに嬉しい薬膳茶 ご参加の皆様

展覧会/らふと

コメントする

風の余韻、明日から 11/3(土)4(日)

穏やかな秋晴れの午後、『風の余韻』の会場づくりをおこないました。

展示にいらした風人さんと空間をつくりながら、ふとあの日の続きのように思えました。

でももちろんまったく同じ続きでもなく、

今のわたしたちの心には今年の凪ぐ浜の宝ものが光っている、

そう感じる時間でもありました。

『風の余韻』、明日3日と明後日4日、二日間の開催です。

11/3(土)4(日)

galleryらふとにて、

今年度工房からの風を豊かに膨らませてくださった風人さんから、

一部作家の作品展とワークショップ&デモンストレーション

『風の余韻』を開催します。

Exhibition

galleryらふと 11:00〜17:00

アトリエ倭 木・ちりとり

CHIAKI KAWASAKI 金属装身具

nagamori chika 染織ストール・バッグ

フクシマアズサ 箒

森 友見子 再生紙

RIRI TEXTILE 染織ストール

+

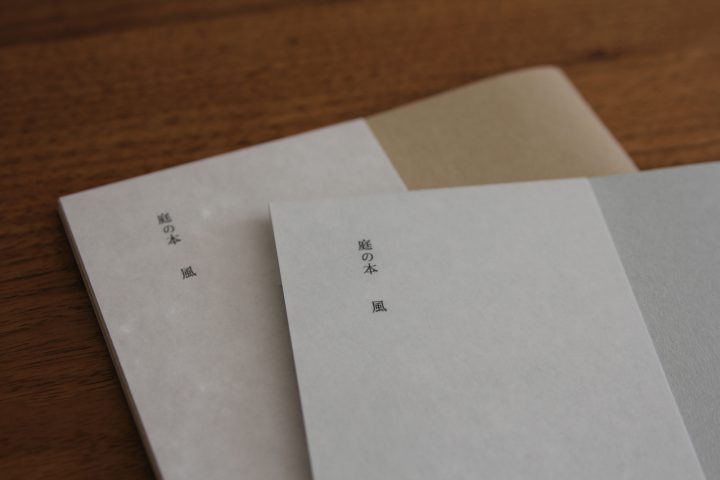

庭の本 風

アトリエ倭 木 *3日在廊

フクシマアズサさんの箒とあわせた、ウォルナットのちりとり

CHIAKI KAWASAKI 金属装身具 *3日4日 在廊&ワークショップ

たぬき、きつね、つばめ、ナマケモノなど、のびやかな生き物たちの装身具

nagamori chika

奏でる色合い、染織ストール・バッグ

フクシマアズサ *3日 在廊

みずから育てたホウキモロコシの穂を、RIRI TEXTILEさんの染めた糸で編んだ箒

森 友見子

再生紙のクリスマスモビール、貝のかたちの箱など

RIRI TEXTILE

手仕事の庭のローズマリーやコブナグサのほか、藍や茜で染めたリネンストール

庭の本 風

手仕事の庭をめぐるアンソロジー

工芸作家10名の言葉と絵を編み、空想製本屋さんの手によって綴じられた本

Workshop 大人対象(中学生以上)

galleryらふと前テント

「素材の学校」から、大人もつくりたい!というリクエストにお応えして

二つのワークショップを開きます。

■11/3(土)・4(日)

『たたいてつくる!打ち込み象嵌キーホルダー』

講師:CHIAKI KAWASAKI

時間:11:00〜12:00/13:00〜14:00/15:00〜16:00

定員:各6名様 参加費:2,000円

アルミの板の上に銅や真鍮、鉄などの小さなパーツをならべ、

金鎚でたたき込むとあら不思議!バラバラだったパーツが板に埋め込まれます。

ひもをつけてキーホルダーに仕上げます。

■11/4(日)

『綿から作るふしぎの実』

講師:磯 敦子

時間:11:00〜12:00/13:00〜14:00/15:00〜16:00

定員:各6名様 参加費:2,000円

綿から糸へ、糸から布を。

織って実ったふしぎの実。

ふわふわ綿の糸を木枠で織ってつくります。

当日、会場にお越しください。

ご希望のワークショップがお決まりのお客様は、

galleryらふとtel 047-370-2244 にて事前ご予約を承りますので、

お問い合わせくださいませ。

11/3(土)フクシマアズサ

『ハマグリほうきを編む(草の仕分けから、仕上げまで)』

11:00〜16:00・途中お昼休憩あり

Installetion

工房からの風の「文庫テント」から、

風人さんたちから寄せられた「手紙」のインスタレーションが再び現れます。

らふとを飛び出してシラカシの木にも。

およそ80通ほど。ぜひごゆっくりご覧ください。

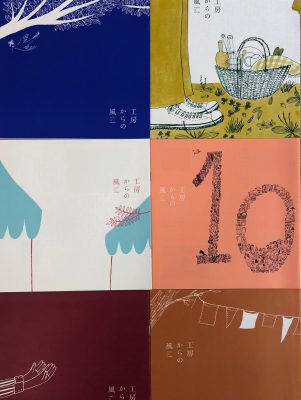

「冊子/工房からの風」「小屋の音」のチャリティも継続して行います。

バックナンバー 1セット500円。

いただいた金額を、公益社団法人企業メセナ協議会の

GBFund(G:芸術、B:文化、F:復興/ファンド)に全額寄付させていただきます。

深まる秋の庭で、思い思いの風の余韻をご一緒できますように。

ご来園!そしてご来館をお待ちしております。

director's voice

コメントする

長野麻紀子さんより

ことばひとひら

その視線が、頁をめくる指先の滑らかな動きが、いとおしさを伝えていた。これでもか、というほどに。こんな風に育まれてきたのだとおもった。誰かにとって、いとおしくて、大切で、そうっとそうっと両のてのひらの間に抱えてきた、そんなふうな。工房からの風の、ほんとうにちいさなたねだったときから、可憐に咲くいまの時代までが、わたしのなかですうっと繋がっていった。はじめからそれを見たこともないのに、ふしぎと誰かのこころに灯されたあかりのなかで、はっきりとひとつの時代を、受け継がれてきたものの核が、わたしのてのひらにぽこんとのせられていたのだった。尋ねもしないのに、溢れるようにして、そこにそれはあった。祝福のたねだった。

文庫テントにて

(トップ画像もAnima uniさんより)

:::

Anima uniという名で金属装身具を制作する長野麻紀子さん。

2012年に出展されて以来、翌年から風人さんを続けてくださっています。

「私は風人を通してたくさんの経験やつながりや想いをいただいたので、

他の作家にも体験いただきたいから、その席を譲りたい」

と毎回終了後におっしゃるのですが、

その都度私の方でお願いをして続けていただいてきました。

今となっては、風人さんであると同時に、その役割を超えて、

「工房からの風」を構成する大切な要素、

粒子のひとつになっていただいているのだと私は思っています。

近年の風人さんには、そのような方が数名加わってくださっています。

それは、慣れあうということではなくて、

この活動に対して「役に立つ」「ヘルプ、サポートする」ということを超えて、

自身が粒子、要素となって活動の一部になってくださっているのだと思います。

それはまさに、先日の松塚裕子さんからのブログ記事に書かれてあった

『つなぎたいと思う手があるのならば

すこしの時間であってもいい、しっかり握っていないと。』

(いしいしんじ著「ぶらんこ乗り」より)

に通じているのではないでしょうか。

:::

と、ご紹介を兼ねた前置きが長くなってしまいました!

すみません。

冒頭の長野さんの文章は、私宛の私信でしたので、

皆さんにはわかりにくいかもしれませんね。

でも、とても美しい文章なのでそのままお載せしました。

今回、長野さん、松塚さんに担当いただいた「文庫テント」では、

白い空間に、白い封筒が短冊のように吊られてありました。

それを見る来場者の方々の視線、

テントに置かれた小冊子の頁をめくる指先を通して感じたことを

文章に綴ってくださったのでした。

「工房からの風」の前身の活動から30年が経ちました。

きっと当初から来てくださっていたお客様もたくさん「文庫テント」に寄られたのだと思います。

その方々が話す言葉、振る舞い、佇まいから伝わってきたこと。

それを、

『はじめからそれを見たこともないのに、ふしぎと誰かのこころに灯されたあかりのなかで、はっきりとひとつの時代を、受け継がれてきたものの核が、わたしのてのひらにぽこんとのせてられていたのだった。』

と捉え、言葉に昇華させてくださいました。

:::

波は繰り返し寄せては返す。

強い弱いを変えながらも続いていく。

続けていく時の中には、荒ぶることも鎮まることもあって、

むしろそうだからこそ続いていくのでしょう。

そして、荒ぶる時の波も、鎮まった時の波も実は一緒の波なのだということ。

区切られたものではなく、ひとつのつながった水の流れであって、

その時々で強弱の姿を現しているのだということ。

そんなことを想います。

波頭(なみがしら)ばかりに気を取られずに、水が動いたということ自体に、

目を気持ちを向けて行きたいと思います。

動き、かきまぜられたことで、きっと濁りはほどけていくでしょう。

「工房からの風」の風は、そんな波を起こす風なのかもしれません。

すべての出展作家の方々へ、そして未来の出展作家の方々へ、

愛を持ってそう伝えたいと思います。

そして、その手から生まれる佳き果実が、

来場者の方々の喜びにつながることを願って。

2018年の「工房からの風」のdirector’s voiceはここで一旦区切りますね。

あらためて、ご来場をありがとうございました。

そして、この場を通じてお気にかけていただきました皆様に心より感謝申し上げます。

そして、次の波は、2019年第17回「工房からの風」ですね。

またぜひお会いいたしましょう。

:::

追記

今週末「風の余韻」展をニッケ鎮守の杜、galleryらふとで開催します。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

→ click

director's voice

コメントする

女子高生からの質問

凪ぐ浜の宝もの、あとひとつの記事で締めようと思ったのですが、

ちょっと愉しい?メールをいただいたので、ご紹介します。

以前出展された作家の方より。

一部転載許可をいただきましたが、一応お名前は伏せておきますね。

:::

出展した時、2日目の終わりギリギリに、女子高生に話しかけられました。

とても真面目そうな女の子で

「なぜ、ユニクロとか、百円ショップとか、

安いものが売れている時代にこのようなことをしているのですか?

何か世の中に伝えたいことがあるのですか?

たとえば手作りの良さとか?」

と、質問されました。

内心、おおう、えらいこっちゃと思いましたが、

きちんとお応えしようと思い考えたのですが

その時のわたしには

「生きるためにやっているのかなぁ」

と言うことしか浮かびませんでした。

作りたくてたまらないから作っている、が原点。

もの作りが無い生活は考えられない。

趣味では無く、生業としているということ。

大変なこともあるけれどやめたくない。

世の中に手作りの良さを伝えたいと思って活動しているのとはちょっと違う・・

などお話したように思います。

「マルテの手記」のお話を読んで、この出来事をふと思い出しました

女子高生には夢を叶えるにはどうしたら良いか、

挫折したらどうすれば良いか?などその後も色々質問されました(笑

元気でいるかなぁと時々思い出します 。

:::

「いいわねー、好きなことやっていて」

どこか上から目線的に(笑)こんな風に言われることって、

作り手は案外慣れているんですよね。

でも、これからの進路を真剣に考える高校生からこのように言われるのは、

とっても刺激的だったのではないでしょうか。

だって、作家の姿を、我がこととして捉えての質問ですものね。

『女子高生のエピソード、良かったら是非ブログに転載してください。

わたしにとっても印象深い出来事でした。

彼女は小説家になりたいと言っていました』

転載許可をくださった作家からのメールにはこのように書かれてもいました。

小説家、というのも、なんとも「工房からの風」らしいなぁと思ってみたり。

年に2日。

鎮守の杜で、夢を叶えた、夢を追っている作り手たちが集う場に、

夢を描く若いひとが吸い寄せられたのだとしたら、

それもとっても豊かなことだなぁと思ったのでした。

director's voice

コメントする

松塚裕子さんより

凪ぐ浜の宝もの、数日お休みしておりました。

訪ねてくださっていましたらすみません。

大きな波が引いて、いつしか日常のあれこれ、業務が始まり、

鎮まった浜辺での、宝もの拾いのよう時間が失せていくんですね。

少し寂しいけれど、次への風を生んでいく準備の時間が始まったのでしょう。

前に進んでいこうと思います。

出展作家からいただいたメッセージの公開はここまでとして、

あと二回、風人さんからいただいたメッセージの一部をご紹介して、

今年の凪ぐ浜での宝もの探しを閉じようと思います。

:::

今年、文庫テント、という空間を創りました。

工房からの風の前身の活動時から続けてきた冊子作りを通して、

作ることと言葉の営みを感じていただくテントです。

私から長野麻紀子さん(Anima uni)と、松塚裕子さんに担当をお願いしました。

この短冊のような白く下がっているものは、

風人さんたちがものづくりに寄せた言葉の数々。

それを長野さんがすべてミシンで縫って封筒にしてくださったのでした。

美しさには愛が宿っていました。

(この展示は、11月3日4日のgalleryらふと「風の余韻」で再構成します。

ぜひ、見にいらしてください。)

これら以前に編んだ小冊子をチャリティー販売しましたら、

予想をはるかに超えてお選びいただいたのでした。

皆さん、作り手の言葉に触れることをとても望んでくださいました。

文庫テントで、長野さんと松塚さんに、

工房からの風のこと、小冊子のことなど、

熱く語ってくださった以前からのこの活動のファンの方々。

おふたりを通じて、そのお気持ち、伝わっています。

ありがとうございます。

すべての風人さんが、無私の心で出展作家や来場者の方々、

そして私たち企画者にまで心を注いで

「工房からの風」にま向かってくださいました。

どの企画テントや担当もすべて心のこもった運営がなされて、

そのことが「工房からの風」を豊かにしてくれていたんですね。

あらためて、この場からもこの縁の下の力持ち風人さんにお礼を申し上げます。

文庫テント担当の松塚裕子さんから寄せられた文章

(松塚さんのブログ)から、許可をいただき、

一部を転載させていただきますね。

:::

いしいしんじさんの、ぶらんこ乗りにでてくる一説がぽかっとうかんでくる。

サーカスのぶらんこ乗りの夫婦の話のところ。

―わたしたちはずっと手をにぎってることはできませんのね

―ぶらんこのりだからな

ずっとゆれているのがうんめいさ。

けどどうだい、すこしだけでもこうして

おたがいにいのちがけで手をつなげるのは、ほかでもない、

すてきなこととおもうんだよ

・・・

工房からの風がおわって、一週間。

思うことはたくさんあったはずなのに、思考が宙をさまよったまま、

なかなか言葉がでてこなかった。

洗濯だの掃除だの制作だの寝かしつけだのをとにかくめいいっぱい

繰り返す日々のなかで、昨日あたりほんとうにぽかっと思い出した。

ああ、そうだよなあ、こういうことだよなあ、と。

ようやくすこしすっきりする。

いつまでもずっと、てのは何事においても絶対にない。

ほんとうに手をつなぎたいときに

もうその手はなくなっていることだってある。

つなぎたいと思う手があるのならば

すこしの時間であってもいい、しっかり握っていないと。

ぶらんこ乗りは、生きているってこと、そのものだよなと思う。

:::

たとえばそれが「工房からの風」という場の出来事であれば、

出会って真剣に関わりたい、と思ったのなら、

しっかり手を握ってみる。

ずっと握っていることなんてできないのだから、握るのなら真剣に。

人と出会うって、生きているって、こういうことじゃないかな。

と松塚さんの文章から気づかされる。

惜しみなく。

すべてにそれはできないのかもしれないけれど、

そうせざるをえないことと巡り合えたとしたら、

迷わず惜しみなくできるといい。

幸せの濃さってそういうことだ。

けちにならない。

そう、多くのすばらしいものづくりに共通するのは

けちじゃないということ。

だからこそ、人の心に響く、打つものを作り出せるのではないか。

そんなことを思うのでした。

出展作家の中で、もし悔いが残る人がいたとしたら、

あなたは惜しみなくま向かったでしょうか。

そう問うたとしたら、それは厳しすぎるでしょうか。

小さな反省などの前に、小さなけちにならずに、

惜しみなく向かったらいいのだと、愛を持って伝えたい。

たくさんの手ごたえと感謝のメールの中に、

やりきれなかったことを悔いるものも交じります。

いや、それ以前に、無事戻りました、と

ひとこと返せない作家のことを想います。

今回はすでに終わったこと。

でも、ぜひこれからの時間の中で、作る仕事を選んだことを、

しっかりと握って進んでほしいと思っています。

・・と、えらそうなことを書きましたけれど、

私自身反省がいっぱい。

惜しみなくやれた、といいきれることもあるけれど、

やれなかったなぁと思うことも多々。

特に、出会った49組の作家の想いをちゃんと握りしめられたか、

といえばとても全員には出来なかった。

「それはしかたないんじゃない、当然だよ」

と言ってくれる声が聞こえてくるけれど、

そうじゃないって、松塚さんの文章、

いしいしんじさんの文章を読んで思いました。

すこしだけでもこうして

おたがいにいのちがけで手をつなげるのは、ほかでもない、

すてきなこととおもうんだよ

こんな思いを底において、爽やかに次に向かって進みたいと思います。

次回の応募も12月1日から始まりますものね。

凪ぐ浜の宝もの、次の長野麻紀子さんからのメッセージを持って閉じますね。

ワークショップ/らふと

コメントする

らふと秋冬のワークショップ

らふとの秋冬ワークショップのご案内スタートです。

10/29 18時 追記

第一次受付にたくさんのご応募をありがとうございました。

期間中ご応募いただきました皆様へご返信をさせていただきました。

未着の方がいらっしゃいましたら、お問い合わせくださいませ。

■11/10(土) 「茶と果 − わたしに嬉しい薬膳茶 冬」

講師:ncafe+tsubomi

第1回:10時半~12時半 → 受付終了しました

第2回:14時~16時 → 受付終了しました

定員 各回6名様 会費 4300円

果実の恵みや和洋ハーブをとりいれた健やかな暮らしを実践する

ncafe+tsubomi 峰島直美さん(国際中医薬膳師)による、

薬膳茶に親しむ会をひらきます。

三回目となる薬膳茶の会。すこやかな冬のために。

—

ちぢこまりがちな冬も

身体のなかからぽかぽかと

巡りよく、あたたかい身体に

わたしに嬉しい薬膳茶つくりを通して

ひとつ先の季節の養生をしましょう

ncafe+tsubomi

—

薬膳茶の基本講座と、

ご自身の体調に合わせた薬膳茶ブレンド、テイスティング。

冬に向けての養生、体づくりに。

葉、花、果実などの彩りが目にも嬉しい時間です。

らふとの庭からも、

レモングラス、レモンバーベナ、ローズマリーなどを。

ncafe+tsubomiさんの「果実とハーブの恵みのデザート」もお楽しみに。

・ご妊娠中の方はお体に合わないハーブもありますので、

事前にお申し出くださいますようお願いいたします。

・デザートづくりの実習はありません。

■機織りワークショップ『nomama お気に召すまま』

11/23(金祝)・24 (土)・25 (日)・27 (火)・28 (水)・29 (木) 11時~17時

足踏み機 |定員 各日3名様 会費 10000円(材料費込・お茶菓子付)

卓上ミニ機|定員 各日3名様 会費 4000円(材料費込・お茶菓子付)

手織布作家 nomamaさんによる機織りワークショップ

『お気に召すまま』がらふとにやってきます。

11時〜17時のオープン中、お好きな時間にお好きなだけ、

ご希望の布を織っていただきます。

しっとり深まる晩秋の庭を眺めながら、お気に召すまま、お楽しみください。

【お申し込み状況について】

11/23 (金祝)

足踏み機 |受付終了しました

卓上ミニ機|受付終了しました

11/24 (土)

足踏み機 |受付終了しました

卓上ミニ機|受付終了しました

11/25 (日)

足踏み機 |受付終了しました

卓上ミニ機|受付終了しました

11/27 (火)

足踏み機 |受付終了しました

卓上ミニ機|受付終了しました

11/28 (水)

足踏み機 |受付終了しました

卓上ミニ機|受付終了しました

11/29 (木)

足踏み機 |受付終了しました

卓上ミニ機|受付終了しました

足踏み機

ストール、クロス、クッションカバーなどをつくりたい方に

ご予約確定後、何を織るか、素材(リネン、ウール、コットン‥)、

サイズなどをご相談させていただきます。

卓上ミニ機

コースターや、キーストラップ・バッグの持ち手など細長いものをつくりたい方に。

卓上ミニ機のお客様はお席のご予約だけいただき、何を織るかは当日決めましょう。

お申込み時に、

A. 機の種類(足踏み機 or 卓上ミニ機 のどちらかひとつ)

B. 日にちの第1希望~第3希望まで

C. 人数

をお書きください。

ご応募多数の場合は調整させていただくことがございます。

・記入例

A. 卓上ミニ機

B. 第1希望 11/23 (金祝) 第2希望 11/24 (土) 第3希望 11/27 (火)

C. 1名

■12/8(土) 「庭の恵みとお茶時間」

案内役:galleryらふと

14時~16時 定員 6名様 会費 2500円 →受付終了しました

手仕事の庭の植物を使って、スワッグ(草木を束ねた壁飾り)を作りましょう。

デンマークのクリスマスをイメージしたしつらいの中で、

お茶とお菓子もお楽しみいただきます。

お持ちかえり:自作のスワッグ

茶菓:グルッグ・らふとのクリスマスケーキ・TE HANDEL紅茶(北欧ブレンド)

◯各お申し込みは、HPお問い合わせフォームから承ります。

◯すべて大人向けワークショップとさせていただきます。

また、小さなスペースでの開催となるため、

大人・お子さま共にご見学をお受けすることができません。

ご理解とご了承の程、何卒お願いいたします。

◯定員に満たなかった場合、開催を見送ることがございます。予めご了承くださいませ。

[ 受付期間 ] 受付中です

第一次 : 10/27 (土) 10時~29 (月) 12時

応募多数の場合は抽選となります。

この期間は、お一人様一回分のお申し込みとさせていただきます。

第二次 : 10/31 (水) 10時~

定員に空きのある場合は先着順に承ります。

複数回のお申し込みも承ります。

director's voice

コメントする

三原なぎさんより

「マルテの手記」の話題、出展作家からのメールに触れられていることがとても多いです。

その中で、二者択一的に捉えてしまうともったいない、

と思う節があります。

私の書き方がそう思わせてしまっていたらごめんなさい。

ものをつくり発表することで天国に行こうとしているひと

と、

ものを作っている時間こそ天国と思えるひと

と、書きましたものね、私。

言わずもがなとも思いますが、どちらかを選ぶということではありません。

特に「仕事」「職業」としてものをつくるひとは、

作っている時間が天国であればそれで成り立つわけもありません。

作ったことで返ってくるものを期待することが

よこしまなことだなんて、どなたも思いはしないでしょう。

:::

硝子作家の三原なぎさんよりメールをいただきました。

ご許可をいただきましたので、一部を転載させていただきますね。

:::

・・・

・・・

私はやっと心のざわつきが落ち着き始め、

稲垣さんのブログの括りにもある凪がやってきた所です。

出展後のブログ、拝見致しました。

非常に複雑な思いです。

『作っている時こそが天国』。

ドキっとしました。

私は『自分で作って楽しい、使って楽しい作品を』と一回目のミーティングで話したのですが、

今振り返ると無意識のうちに少しズレがでてきていたと思います。

と言いますのも、日が近づくにつれてどう周りの出店者方に見劣りしないか、

訪れて頂いた方にどのくらい私の作品を伝えられるかばかり考えてしまって。

一番大切な作品達が少し置いてけぼりになってしまったのではないかと思うのです。

なんてかわいそうなことをしたかと思います。

ただ、その中で手にとって頂いた方がいる事に幸せを感じているのは確かです。

では、私は作っている時ではなく、発表することよって天国と感じる側なのか?

私の様な経験の浅い作家が直ぐに答えを出せる問いではないです。

作っている時間は本当に天国です。

素材に触れている時間はとってもハイになります。

ですがいろんな先輩方に『売れないとただの趣味になって終わり』

『作品の良し悪しも大事だけど売る事が上手じゃないと今の時代やっていけない』

と現実的な事も言われました。

その為には先ずは発表の場をつくる。

作ってご覧頂いた方々の反応を見る。

反応によっては改良を加える。

皆さんどのようにバランスをとっているのでしょうか…

もちろん自身で作っている時間が天国に感じる作品が、

きちんとお客様に素直に伝わり、還元されてまた作品の糧になる。

それが理想です。

作って満足、では成り立ちません。

きっと稲垣さんが伝えたいこととは少しずれているとは承知しておりますが、

私が悶々と頭の中を駆け巡っていたのはこんな事です。

答えが出ない…

もっと経験をして、素材と取り組み、遠くない未来に心にストンと落ちる答えを見つけたいです。

ただ一つ、今回出展をさせていただかないとここまで深く自分と対話する事もなかったと思います。

作品達を見つめ直すという事もありませんでした。

今の私に必要な半年間でした。

・・・

・・・

:::

なぎさん。

凪ぐ浜の宝もの、にぴったりの素敵なお名前ですね。

↑ の藍色のシリーズ、器もとてもきれいでした。

吹きガラスは、経済という点では制作がとっても大変ですよね。

そこをどうにかしてあげることはできないけれど、

心持ちの部分では、開催前にもっとお話しができたらよかったと思っています。

天国の件は、二者択一ではなくて、

まずは作っていることに深い喜びがないひとを、

私は応援する術がないと思ったのでした。

そして、趣味ではないから、そのうえでどう継続させていくか。

ここは30年そのこととかかわってきましたので、

模範解答はないけれど、模索はずっと続けてきて、

答えもそれなりに出てきたからこそ、私も継続出来てきたと思っています。

まずは、なぎさんが今、作っていて喜びがあり、

お客様の心にも響く作品を確実に作って、選んでいただき、

ものづくりの原資を作ることが大切なような気がします。

その原資をもとに、冒険、チャレンジをしていく。

先輩方がおっしゃることも、結局はそういうことのような気がします。

まずは、社会とちゃんと握手できる作品展開をしながら、

そのよろこびを糧に、前進していく。

うまく書けないけれど、そんなことを思います。

今、この時代にこの日本で工藝にまつわるものづくりをすること。

と考えると、作ること自体に喜びを見いだせないのに、

ものをつくって発表することで天国に行こうとするのは、

かなり難しそうですね。

少なくとも私はそう思っているので、それを応援する力がないですかね。

けれど、ものを作っている時間こそ天国と思えるひと、

作ったものに天国があると思えるひとの仕事の中には、

精一杯伝える努力をしていきたいものがある。

と、あらためて思うのでした。

なぎさんが率直なメールをくださったこと(そして掲載を許可くださったこと)で、

同じようにもやもやしていた方に少しは霧が晴れたでしょうか。

進化したなぎさんの制作、楽しみにお待ちしています。

director's voice

コメントする

Chizucaさんから

草木で染めた糸で編んだ装身具を制作するChizucaさん。

おりひめ神社の奥で展示をしてくださっていましたね。

Chizucaさんからのメール、一部転載の許可をいただきましたので、

ご紹介いたします。

:::

・・・

・・・

マルテの手記は私自身がレース糸を編んでいることもあり、

とても心に響き、数日間想いを巡らせました。

きっと、マルテの見たレースの編み目は、

とても美しく整っていたに違いないとまず感じました。

糸を編んでいるとき、心は穏やかな海のような静けさになります。

心が乱れているときには編み目もなぜだか不揃いになります。

それでも編み続けていると、

心は静寂を取り戻し、編み目も心の平穏と共に整ってきます。

編み目に心の機微が現れるのです。

自分の指と、糸とがリズムを刻むように動き、

いつまでも手を動かしていたい衝動に駆られます。

手を動かすことで、心の曇りもいつしか晴れ渡り、

澄んだ風が吹き抜けていく…

そんな幸福な瞬間をいつまでも感じていたいので、

私は作り続けています。

そして、その幸福な瞬間・豊かな時間を、

誰かと共有したくて作品を発表しているのかもしれません。

そういう意味では、作ることそのものも天国ですが、

想いを共有できたとき、伝えたい人に届いた瞬間も充実した時間の一つです。

(それが天国?かどうかまでは正直わかりません…)

また、想いを共有できた人との交流や、

ものづくりを通して広がる輪も、かけがえのない大切なものです。

作ることで心豊かになることを伝えたい。

そう思って始めた制作活動ですが、

作ることがいつのまにか作業になり、作品を商品として扱われていく…

そんなことに疑問を感じ、

方向性に迷っていたタイミングで工房からの風に応募しました。

応募するとき、そして、出展が決まってからの半年間と、

自分に向き合わなかった日がないくらいでした。

・・・

・・・

それから、吉田さんの考察での一文。

「自分の身体や言葉より、

時に作品の方がその人自身を本当に語るものになる。」

以前、作品そのままのような子ね。と言ってくださった方がいました。

その時の私には意味がわかりませんでしたが、

吉田さんの考察を読んで、賞賛だったことに気づきました。

賞賛をくださった方に恥じない、自分でありたい。

恥じない、もの作りをしていきたい。

そう、心が決まりました。

これからの道のりで迷ったとき、

ぶれそうになった時には、

工房からの風で見た、森の中の木漏れ日を思い出したいです。

工房からの風は、第二の学校のような場所でもありました。

たくさんの温かな人と出会える場所。

大人になるにつれ忘れかけていた、

目に見えない大切なものを取り戻せました。

作ることでしか自分を表現できない私にとっては、

工房からの風を通して過ごした時間はまるで天国のようでした。

かけがえのない実りをありがとうございました!

やり切れなくて悔いの残ることが多いので、

自分がもう一歩成長できたとき、再挑戦させてください。

:::

Chizucaさん、ありがとうございます。

編む仕事の部分もあるChizucaさんには殊に響いた部分もあったことと思います。

作る時間と伝える時間、そのどちらもが豊かであってほしいですよね。

時に思うようにばかリいかないこともありますが、

それでも忘れたくない大事なことに焦点を当てながら進むことが、

続けることには大切なような気がします。

自分がなにより自分を認め、励ましてあげること。

そして、今回のよき出会いの中で得た人との輪の中で、

他者をほんとうの意味で励ますことにできるひとであれたなら。

そんなことを思うのでした。

Chizucaさんは、お庭の手入れにも来てくださる方。

ぜひまた、お庭でお会いいたしましょう。

凪ぐ浜の宝もの、続きます。