-

アーカイブ

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年4月

-

メタ情報

投稿者「director」のアーカイブ

director's voice

コメントする

応募12月から始まります

来年!

2017年第15回「工房からの風」craft in action。

募集の準備が始まりました。

今回は大きな変更があります!

まず、募集を二回に分けて行います。

理由としては、現在活躍中の作家にも出展いただきやすいようにいたしました。

春の募集では、秋の予定がすでに確定してしまっている作家も多いんですよね。

新人作家の場合、春のタイミングでも可能なのでしょうけれど、

近年、次へのステップアップや新たな挑戦の場のために、

「工房からの風」へ再び、みたび、出たい!

という作家の方の声をいただくようになりました。

そこで、このような変更を行ってみました。

○一次募集 2016年12月1日(木)~12月20日(火)で、

約半数の25工房程度を確定予定です。

年内に応募者へ結果発表をいたします。

○二次募集 2017年3月5日(日)~3月25日(土)で、

計50工房の出展を確定します。

3月中に応募者へ結果発表をいたします。

尚、一次で選考から外れた方も二次への応募は可能です。

イメージとしては、

一次は、出展経験作家あるいは、すでに活躍中の作家の確定になるように思います。

もちろん、新人作家の方のご応募も歓迎ですが、

二次応募で再度検討させていただきたい、

ブラッシュアップした応募で再チャレンジしていただきたい、と思う場合もあるかもしれません。

(もう、それ自体がステップアップの機会にできるような・・)

二次では、一次で確定した出展ジャンルや作家作品の傾向を鑑みて、

展覧会としての総合力も加味した選考になるかと思います。

思います、というのも、ご応募をいただいてこそ!

なので!!

魅力的な出展作家50名(工房)で、第15回展を開きたいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

director's voice

コメントする

その後の凪ぐ浜の宝もの

今日はニッケ鎮守の杜にも木枯らしが吹きました。

「工房からの風」から、早3週間強。

なんだかもう遠い昔のような気さえします。

工房からの風が終わった後、

メールやお手紙を出展作家の方々からいただきます。

早々に、「無事、工房に戻りました!」というご報告や、

落ち着いてご自身の心と向かい合うことで紡がれた言葉など。

今年は特に長い文章をたくさんいただきました。

それは、私を対象に書かれているものでありながら、

何よりご自身に向かって書かれた言葉なのだと思います。

文章にするために心に反芻させた想い、

まとめられたこと、まとめられなかったこと。

どれもが、これからの制作の養分、宝物になることと思います。

その一部を、皆さんと共有しようと、

「凪ぐ浜の宝もの」

として、この場で綴って、先日一区切りをしました。

:::

例年、「工房からの風」が終わってから、まったく連絡をくださらない方が

そうですね、5名くらいでしょうか、いらっしゃいます。

割とぼんやりとされていて、あんまり気を使わない方?

もいるのかもしれませんが、

たぶん、悔しい想いをされたのだろうな、

納得いかない気持ちなのだろうな、

と思いあたるような方もいらっしゃいます。

納得のいかない気持ちがあるとしたら、それは仕方のないことですが、

結果の中の原因、理由に気づかれて、

ぜひ次によい形で反映させていただきたいと願っています。

この経験からほんとうの実りに向けたものを見つけてほしいと。

そんな中、1通のメールが届きました。

連絡がなかった方から。

転載の許可をいただきましたので、

ここから皆さんにお伝えしますね。

:::

工房からの風を終え3週間。

終わった直後は なんだか言葉が出て来ず

思考が停止した状態になっていました。

帰りの車の中で声を殺しながら

涙しました。

半年間 必死になれた事や

工房からの風への思い。

色んな感情が入り混じった涙でした。

言葉にするのも難しく

静かに心落ち着くまで待ってみようと。

時が流れ3週間が経ち。

こんな時間が経ってしまったのに

ご迷惑かな。と思いながら

止まっていた風が、緩やかに吹き始め

言葉が溢れて来たので失礼ながら

メールしました。

作家を始めて

こんなに考え、必死に自分の作品と向かい合えた事は初めてでした。

正直、当日の結果はショックでした。

まだまだ自分の力不足を痛感した2日間でした。

必死にやって来たからこそ悔しや学びはそこにはありました。

だからこそ見えた世界は、未来へ繋がる大きな一歩なんだと強く思いました。

この様な体験や経験のご縁を頂き

本当に感謝しています。

緩やかに吹き始めた風は

優しく温かいものです。

これからも、この風を見失わない様、

自分自身を見つめながら

邁進したいと思っています。

本当にありがとうございました。

心を込めて。

:::

誰とは書かないことにしますね。

そして、よく送ってくださいました、メールを。

ありがとうございます。

当日、ご本人が思ったような結果が出なかったのだと思います。

それでも、搬出の日、しみじみお礼を言ってくださって帰られこと、覚えています。

その帰り道で、涙を流していらしたとは。

そして、涙の訳を何かや誰かに転嫁するのではなく、

心を澄ませて自身を見つめなおす。

もう、このことだけで、この作家は、「工房からの風」で、

どれほどの宝ものを見つけられたことでしょう。

まさに、凪いだ浜を丁寧にコーミングして(くしけずって)、

何よりの輝きを見つけられたのですね。

その作家の心の軌跡を想うと、胸の奥が熱くなって困ってしまいました。

真剣に取り組んだことを発露させる場であること。

これからの「工房からの風」は、一層そのような場でありたいと思います。

そして、真剣に向かいあう中で知り合えた作家同士、その関係性が、

これからの出展作家の財産になるのだから、

ますますよき出展作家が集う場にしていきたい。

そう、想いをあらたにしたのでした。

2017年、第15回「工房からの風」への出展者募集、

間もなく始まります。

→ click

庭日誌

コメントする

11月の庭フレンズ

庭人OGの方々による庭フレンズの皆様へ

◆11月のお庭

毎週月曜、木曜、土曜 10時~お昼ごろまで

上記日程で、私たちはお庭にいます。

*11/21(月)は終日庭作業となります

庭フレンズさんのご参加をお待ちしております

プレス/らふと

コメントする

メセナ大賞受賞のご報告

日本毛織株式会社「工房からの風 craft in action」 は、

公益社団法人企業メセナ協議会が主催する

「メセナアワード2016」において大賞に選ばれました。

皆様には、暖かなご支援、ご理解を賜り深く感謝申し上げます。

本日10月27日(木)14時、電通本社ビルに於いて、

記者発表会が開かれましたのでご報告いたします。

今年で26回目を迎える「メセナアワード」は

芸術文化を通じた社会創造の観点で優れた活動を顕彰するもので、

全国の活動(今年はThis is MECENAT2015認定を受けた122件)から、

優れているとされる7件が選考会によって選ばれ、

その中でも大賞は特に優れている活動として評価をいただいたものです。

詳しくはこちらをご覧ください。

メセナアワードとは(企業メセナ協議会HPより引用)

→ click

工房からの風 director’s voice

→ click

記者発表会では各賞の発表と活動の紹介がおこなわれ、

工房からの風ディレクター稲垣が登壇しました。

企業メセナ協議会からは

「工房からの風は日常に結びついた工芸に着目し、豊かな生活文化の醸成に寄与している。

新人作家の登竜門として機能するだけでなく、充実した支援により育成にも貢献している」

「工芸作家の育成と共に、工芸を日常にとりいれる人々との出会いの場も育成した」

「20年、30年のひろがりが楽しみ」

との評価をいただきました。

また、東日本大震災をうけて起ちあがったGBFund(芸術・文化による復興ファンド)への

協賛プログラム「ぬくもりを届けよう」についても

「(GBFundを進めていくなかで)大きな力になった」とのコメントをいただきました。

これは現在も継続しているプログラムであり、協賛作品を提供くださった作家の皆様、

ご支援を戴きました皆様に、改めて御礼申し上げます。

GBFundとは → click

今年度の受賞企業と活動をお伝えいたします。

大賞 日本毛織株式会社 工房からの風

縁の下発掘賞 株式会社CBCテレビ CBCクラブ文化賞(くちなし章)

若手貝画賞 昭和シェル石油株式会社 シェル美術賞

建築文化接近賞 株式会社竹中工務店 季刊誌[approach]の制作

東京なかつまち技芸賞 東京ミッドタウンマネジメント株式会社 Tokyo Midtown Award 2015

子どもに夢を半世紀賞 東燃ゼネラルグループ 東燃ゼネラル児童文化賞

文化庁長官賞 日本トランスオーシャン航空株式会社 JTA・RAC あおぞら図画コンクール

長年に渡る活動継続が評価された企業が多くありました。

工房からの風が継続できているのも、皆様の日頃のご支援のおかげです。

工芸作品との出会いを喜んでくださるお客様、

これまで工房からの風を共に作りあげてくださった出展作家の皆様、

関わってくださった全ての皆様に、

厚く御礼申し上げます。

記者発表の会場は電通本社ビルの高層階でした。

空が近く、明るく、どこまでも見渡せそうで、市川も見えるかしら、と。

来年の15回展に向けても動き出した工房からの風。

一年一年太くしてきた年輪を大切に、

そしてつねに新鮮な風を感じていただけるように、企画を進めて参ります。

どうぞご期待ください。

director's voice

コメントする

歌声

メセナってご存知ですか。

『「メセナ」【mécénat】は、芸術文化支援を意味するフランス語です。

古代ローマ時代の皇帝アウグストゥスに仕え、

詩人や芸術家を手厚く庇護した高官マエケナス(Maecenas)の名に由来しています。

日本では、「日仏文化サミット’88~文化と企業」を契機に

企業メセナ協議会が1990年に発足した際、

「即効的な販売促進・広告宣伝効果を求めるのではなく、

社会貢献の一環として行う芸術文化支援」という意味で

「メセナ」という言葉を導入し、一般に知られるようになりました。

その後、マスコミなどを通じてこの言葉が広まる過程で

「企業が行う社会貢献活動」といった広義の解釈で使用されることも増えました。』

(公益社団法人 企業メセナ協議会HPより抜粋。

詳しくはこちら → click)

:::

次代の工芸作家が世に出るひとつの機会を創りたい。

作り手と使い手をつなぐ豊かな場となりたい。

この思いで1988年ニッケコルトンプラザオープン時に

ニッケ直営の工芸ギャラリー「NIKKEこるとん銀花」が

誕生しました。

その後、1996年に現在の「工房からの風」の原型となる

展覧会をコルトンホールで開き、

2001年に現在の公募野外クラフト展

「工房からの風craft in action」が始まりました。

2004年にはギャラリーを庭に移して「galleryらふと」とし、

2005年には庭の改修が行われて

「ニッケ鎮守の杜」が生まれ変わりました。

その改修のさなか、2005年7月に、

メセナ協議会から連絡をいただきました。

この一連の活動は、ニッケのメセナではないかと、

社外の方から投げかけをいただいたと。

そこから、メセナという概念をあらためて学び、

その概念をこの活動の骨格として、企業の中で

「工房からの風」を一層励んで育ててきました。

「これがメセナである」という認定

「This is MECENAT」を受けた活動の中から

毎年7件がメセナアワードを受けられてきましたが、

「工房からの風」が賞を受ける、

ましてや大賞をいただけるなどとは

本当に思ってもみないことでした。

それは、この活動の対象が工芸、

それも精緻な技を競った献上品的なものではなく、

日々の暮らしに生きる美しい生活道具といったもので、

今までの受賞実績がなかったこともあります。

また、芸術文化活動の意識を持ちながらも、

元来メセナを意識して始めた活動ではなく、

一担当者が種を蒔き、同僚、上司が共に水を与えて、

企業の中でメセナに育んできた、いわば

企業内草の根メセナ、ともいえる活動で、

今までの受賞活動とは趣が異なる気がしていたからです。

千葉県市川市「ニッケ鎮守の杜」というささやかな場所で、

集った人たちが心澄ませて歌声を響かせていたら、

その歌声をちゃんと聴き留めてくださった方たちがいた。

そして、メセナ大賞という素晴らしい歌声を返してくださった。

今、私はこのような気持ちです。

立ち上げから携らせてもらった者としては、

驚きと感謝の思いでいっぱいなのです。

一粒の種は、たくさんのたくさんの方たちの歌声が重なって、

このような励ましと応援の賞をいただくことができました。

「工房からの風」「ニッケ鎮守の杜」にお越しくださった皆様、

「工房からの風」を通じて出会いのご縁をいただいた工芸作家の皆様、

さまざまな媒体を通してこの活動にお気を留めてくださいました皆様、

縁の下の力持ちのさまざまな役割を担ってくださいました関係者の皆様、

そして、このささやかな歌声を聴き留めてくださった審査委員の皆様、

メセナ協議会の皆様

心より感謝を申し上げます。

ありがとうございました。

:::

今までの大賞受賞は、サントリー美術館、資生堂ギャラリー、

東急BUNKAMURA、ベネッセの直島、川村美術館・・・

といった錚々たる活動もあり、

その規模の違いから気おくれしてしまいそうですが、

「工房からの風」を、今、大賞に選んでいただいた意味がきっとあるんですね。

臆するばかりではなく、そのことをあらためて見つめなおしてみたいと思います。

奇しくも次回の「工房からの風」は15回記念展。

このタイミングで与えられた大賞。

竹の節目になるような、これからの伸びへの力こぶとなるような

企画を進めたいと思います。

:::

たくさんのたくさんの方々のご支援、ご理解をいただいてのメセナ大賞受賞。

あらためて御礼申し上げます。

ありがとうございました。

公益社団法人メセナ協議会

→ click

director's voice

コメントする

メセナ大賞受賞

「工房からの風」は、今年度のメセナアワードの大賞を受賞いたしました。

皆様のご支援、ご理解に深く感謝いたします。

2016年10月27日ニッケリリースより以下ご案内申し上げます。

:::

「工房からの風」は、2001 年から、当初は隔年、

2005 年からは毎年開催し、

本年第14回目の開催となった野外クラフト展です。

新人工芸作家の発掘、育成の場として、

公募により毎回50 人の工芸作家を選出し、

主に10 月3 週目の土日に展覧会を開催してきました。

暮らしに結びついた日本の美しい生活道具である

陶磁器、木工、金工、染織など、

それらの工芸品を生み出す作り手と、

これらを愛用する使い手を結び、環を生み出し、

そのことから心豊かに進化した生活文化、芸術を

育みたいという想いで、運営を続けてきたことが評価されました。

本展のみならず自社ギャラリー(gallery らふと)で

継続して新人作家の発表の場を設け、

手工芸に触れるワークショップを次世代に向けて行い、

野外展活動を継続する中での環境づくり(ニッケ鎮守の杜)を

実践し、庭づくりのボランティアや

野外クラフト展スタッフを地域のステークホルダーで構成する等、

継続性、次世代への文化芸術の継承、

地域との連動性などに力を入れてまいりました。

ニッケは、人と地球に「やさしく、あったかい」企業グループとして、

創業120 周年を本年に迎えます。

ものづくりメーカーから、みらい創造企業へと進化する社業と

響きあうメセナ活動としての「工房からの風」をはじめ、

引き続き社会に貢献する企業としての使命と責任を果たしてまいります。

メセナアワードとは(企業メセナ協議会HPより引用)

→ click

企業によるメセナの充実と社会からの関心を高めることを目的に、

1991 年「メセナ大賞」(2003 年より「メセナ アワード」に改称)を創設しました。

以来、前年度に実施されたメセナ(芸術・文化振興による豊かな社会創造)活動を

自薦・他薦で毎春公募してきました。

2014 年3 月、時代とともに多彩さを増す企業メセナを広く周知するため、

協議会設立25 周年の節目をとらえて、

メセナ認定「This is MECENAT」を設置しました。

これを機に、「This is MECENAT」と、

毎年優れたメセナ活動7 件を表彰する「メセナアワード」は、

連動して運営をしています。

2015年までに、全国各地の優れたメセナ活動193 件を表彰してきました。

本年度は「This is MECENAT2015」で認定された

全国122 件の活動の中から、外部の有識者により選考。

メセナ大賞の他、優秀賞5 件、特別賞(文化庁長官賞)1 件、計7 賞が選ばれました。

「メセナ大賞」は、その中から最も優れた活動として選考されたもので、

繊維業界からの「メセナ大賞」は初受賞です。

:::

思いがけず、このような大きな賞を頂戴いたしました。

この活動を続ける中で出会いをいただいた工芸作家の方々、

「工房からの風」「ニッケ鎮守の杜」にご来場をくださるお客様皆様、

さまざまな媒体を通してお気に留めてくださいました全国の方々、

会を支える裏方の方々、

「工房からの風」にお気持ちを向けてくださった

すべての方々にあらためて御礼を申し上げます。

ありがとうございました。

director's voice

コメントする

Renさん(金属)

出展作家の方々からのメール。

半年の準備期間を経て、展覧会を終えた生々しい気持ち、その文章。

中には思うようにいかなくて、悔しい想いを抱えながら、

率直な気持ちを丁寧に綴ってくださった方も数名いらっしゃいます。

公開する前提でいただいたものではありませんから、

この場で共有はしませんが、そういったおひとりおひとりの真摯な想いが、

「工房からの風」の一粒一粒の大切な要素となって、

つながっているのだと思います。

多くの出展作家の方々からいただいたメール。

とっても丁寧に長く書いていただきました。

この場からもお礼を申し上げます。

皆さんへのお返事がまだ送り切れていませんが、

今しばらくお待ちください。

さて、そろそろ一度区切りにしましょう。

最後は京都から出展くださったRenの中根嶺さん。

今回の最年少作家の方からのメールの一部をご紹介いたしましょう。

一昨日京都へ戻り、荷下ろしを終えました。

帰り道ものすごい雨に会い、

この雨雲が千葉に来ていたらと思うとゾッとしました。

お天道様にも感謝です。

そして昨日は久しぶりに工房でモノを作らずに時間を過ごしました。

—

当日は風人さんやスタッフの皆様にも

たくさん助けていただき、楽しんで出展することができました。

最初のミーティングの時にも話しましたが、

本当に先人(先を行く人という意味で)の方達のおかげで

今日の自分があると思っています。

大きな意味では文化や金工の技術もそうですし、

今回立たせていただくことができた「工房からの風」

という場や風もその一つだと思います。

稲垣さんが最初に一粒の種を蒔き、

そして宇佐美さんやその時々のスタッフの方々、

出展された作家の方々、お客様それぞれが関わって育った今の姿。

その中に立ってみて、

今できることを精一杯やったつもりではいますが、

自分はこれからの「工房からの風」に、

何か少しでも香りや養分になるようなものを残せたのかな?などと考えています。

いつまで経っても先人のおかげであることに変わりないのですが、

いつか僕も誰かにとっての先人であるようになりたいです。

と、そんな大口を叩きながらも、

今はまだまだ自分自身の作りたいものを考えたり、

そのための技術、生活など目先のことで精一杯になりがち、

日々真摯に向き合う姿勢を大切に一歩ずつ頑張ります。

当日に足を止めて頂いたお客様や、お声がけいただいた言葉はもちろん

この半年間「工房からの風」へむけて取り組み考えてこと、

その一つ一つが実りであり、

心に留めてより豊かに次へと繋げて行けるように精進します。

これからの「工房からの風」がどのように育まれて行くのか、

とても楽しみです。

その中に僕もまた何かの形で関わらせていただく機会を得られれば嬉しく思います。

帰り際にお声がけいただいた「小さくまとまらないで」という言葉、胸に留めました。

性格なのかついつい程を整えたり、まとめてしまいがち、

作るモノも活動も当たって砕ける思いでもっともっと挑戦して行こうと思います。

今日からまた仕事を始めます、日常に戻ります。

この作業机の前に座り、手を動かすことを日常とできることに感謝をします。

改めまして、この半年間お世話になりました。

本当にありがとうございました。

中根 嶺

若くしてこんなに謙虚に感じられるなんて!

自分を振り返ると、感心してしまいます。。。

でも、これが嶺さんの正直な気持ちなんですね。

「工房からの風」の場にも、先人!である

出展作家のひとりひとりが残した何かがこの会の大切な要素になっている。

そんなことを嶺さんの文章から、あらためて感じることができました。

今まで、比較的に近くにお住まいの作家の方の協力を主にいただいてきましたが、

15回展に向けては、ぜひもっと広域に、実際の距離ではなく、

想いの距離が近い方と一緒にさまざまな企画を生んでいきたいと思います。

嶺さんをはじめ、ぜひいろいろな場面でご一緒くださいね。

Renさんの出展前のメッセージはこちらです。

→ click

:::

また、ひょっこり、共有したくなった文章をアップするかもしれませんが、

2016年の「凪ぐ浜の宝もの」、ここで一区切りとします。

さて、10月27日には、皆様に感謝をこめてご報告することがあります。

14時に記者発表!となりますので、

27日の夕方にはこの場からもお知らせさせていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。

director's voice

コメントする

前川わとさん(陶芸)

広場側から「ニッケ鎮守の杜」に入ってすぐのところ。

白磁に柔らかな色彩が施された器と装身具を展示されていた

前川わとさんからもメールをいただきました。

「工房からの風」からあっという間に一週間がたってしまいました。

本当に素晴らしい無垢な時間であり場所でした。

ありがとうございました。

終わった直後は言葉にならない色々な気持ち溢れてしまって

とても文章にできる気持ちになりませんでした。

預けていた猫を迎えに行ったり、工房を片付けたり、日常に戻っていく中で

心の整理がついてきたように思います。

あの日荷物を積み込んでコルトンプラザを去った時、

車の中で少し泣いてしまいました。

緊張から解放され、もっと出来たことがあった悔しい後悔の気持ちと、

こんなにまで集中し自分の中に潜るような濃密の時間が

終わってしまった事の寂しさが一気に込み上げてきて、

わーっと話しながら涙が出ました。

日常を忘れて没頭できるような目標をいただけたこと、

本当に没頭して頑張った事、それは自分にとって素晴らしい糧になり、

反省点は多々あれど、ここの場所に来なければ見えなかったものが確実にあって

これからの仕事を見直す大きなきっかけになりました。

素敵な事も沢山ありました。

お客様の中に何年も前に別のクラフトフェアでブローチを購入くださった方が

私の名前を見つけて下さり、2個目のブローチを購入しようと

遠方からお出かけ下さった方がいらっしゃいました。

その方がお持ち下さった使い込んだ

1つ目のブローチを見た時の何とも言えない気持ち。

私の作ったものは私の手を離れてからも、

持ち主となった方の暮らしの中でいつも生きている。

忘れていたつもりはなかったのに、その事にすごくハッとして

胸がキューとなる嬉しさがありました。

私の仕事はこういう事の積み重ねなんだとその時強く思ったんです。

この気持ちを忘れないで真摯に仕事をしていく事しか出来ないんだって。

この半年間、手紙を受け取ったあの日から

学校に通っていたような気持ちで過ごしました。

初回の全体ミーティングの時のあの緊張感とか、

普通の暮らしの中ではとても味わえるものではないですね。

当日までのすべての時間が新鮮で楽しく、素晴らしい物でした。

今は感謝の気持ちでいっぱいです。

素晴らしい場所に立たせてくださってありがとうございました。

たくさんの事勉強になり吸収して帰りました。

今後私に何かできる事がありましたらお手伝い致します。

お声がけいただきましたら、全力で取り組みます!!

仕事ももっと深めていき、成長し、

また庭に帰って来られたらと思っています。

最後にお伝えしようと思っていた事

富山に戻ってから、沢山のものづくりの友人達から

どうだった?話聞かせて~

と連絡があったり、搬出などで行った先で興味深く聞かれたりしています。

やっぱり皆注目しているイベントなんだなーと、

展示が終わってから改めてすごい事だったんだと感じています。

これからは私の経験を人に伝えていく事も私のできる事かなと思っています。

段々と秋が深まってきました。

お身体ご自愛いただき健やかにお過ごしください。

では

前川わと

器と装身具での制作展開、そのリアクションなど、

わとさんもこれからのかじ取りに思いめぐらせることと思いますが、

何事もよき余白をもって進まれると、

輝きが集中していっそう魅力ある展開に進まれるように思います。

『これからは私の経験を人に伝えていく事も私のできる事かなと思っています。』

ありがとうございます!

わとさんがよかった、と思ってくださったことを広げて、

よき営みが他の作り手の方々にもふくらんでいったらなら、

とてもうれしく、ありがたいことだと思います。

よかった!の循環、私も大切にしていきたいです。

前川わとさんの作品、引き続きあちらこちらで出会っていただけますように。

出展前のメッセージはこちらです。

→ click

director's voice

コメントする

su-nao homeさん(陶芸)

「ニッケ鎮守の杜」の真ん中あたり。

「galleryらふと」の近くで、黒一色の器を展示していた

su-nao homeさん。

初日の始まりからいつもたくさんのお客様に囲まれていたブースでした。

関西に戻られて、早々にメールをいただきました。

工房からの風が終わり、過去のことになったこと、

約半年の時間と、そしてあの2日間。

終わってしまうと、それはとても寂しく、愛おしく感じます。

稲垣さんを始め、スタッフの方々、風人の皆さま、

そして同期の仲間達。

本当に本当に感謝の気持ちでいっぱいです。

まず心に浮かぶのは、人に恵まれた嬉しさです。

稲垣さんが言われていた、このご縁が工房からの風への出展の宝だと。

本当にそう感じます。

願わくば、仕事を通じて、今回ご縁が生まれた方々と

今後も繋がっていければと思っています。

今回工房からの風の輪の中に、入ることができたこと、

みんなとの一体感、熱い人たちとの触れ合い、

工房からの風に出展でき、本当に良かったです。

自分の仕事に関してもいろいろと考えること、思うこともあります。

稲垣さんから、「自信を持って!」と言われたこと。

正直やはり自信はたくさんはないのですが、自分を信じることに努め、

少しずつ積み重ねていけたらいいなと思います。

今後も工房からの風に関わることができれば、嬉しいです。

インスタで同期の人が「風ロス」と言ってました。

まさに風ロスです。

こんな気持ちは、卒業制作展以来かなぁ・・

しばらくセンチな気分が続きそうです。。

面倒な後片付けも、仲間と一緒だと思うと少し楽しくなりました!

この度は本当にありがとうございました。

su-nao home

松本圭嗣

同期。

私から言った単語ではなく、むしろ使わないように意識してきたのですが、

いつのまにか定着してしまっていることば。

学校ではないし、先輩も後輩もないので、なんだかなぁ、と思ってきたのですが、

どうも使われ方としては、工房からの風への親しみや愛情がベースになっているんだと、

ようやく最近受け入れられる(笑)ようになりました。

その位、ある出展者たちにとっては机を並べて切磋琢磨したような気持ちなんですね。

そして、あの達成感、高揚感を共に感じたことを、大切に思ってくださっているのだと。

同期、の人たちは、今後も、あちらこちらでよき影響を与え、受け合いながら、

お仕事を深めてくださることと思います。

卒業制作以来のセンチな気分!

それほど、懸命に取り組んでくださったのですね。

その成果、見事に実って、次に進む豊かな力となったことと思います。

これからもsu-nao homeさんの提案する器の世界、

あちらこちらで出会っていただけますように。

su-nao homeさんの出展前のメッセージはこちらです。

→ click

director's voice

コメントする

色葉工房さん(染織)

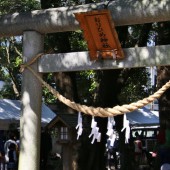

おりひめ神社の脇で、色糸奏でる作品群を展示くださっていた色葉工房さん。

仙台の庄子葉子さんからいただいたメールの一部をご紹介します。

まじめ!な文章ですけれど、ちょっとくすっとさせてくださいます。

無事に仙台へ戻りました。

ここ数日は、風の余韻の中で ただただ静かに 荷物と心の整理をしています。

何からお伝えしたらよいやら…

とにかく感謝の気持ちでいっぱいです。

会場に流れる風と あたたかな光を

たくさんの方と共有できたこと、本当に嬉しく思います。

気がつけば、「私、しあわせです。」と 何度も同じ言葉を口にしていました。

あまりにもいいお天気に恵まれて

木漏れ日も みんなの表情も あの日と同じようにキラキラ輝いて、

心地よく爽やかな空気で会場全体が満ちていて。

初めて工房からの風を見に訪れた日も、こんな晴天の日でした。

いつか私も作り手としてこの場所に立ってみたいと

おりひめ神社の前で あの時 芽生えた気持ち

ずっと心の中で想い描いてきたことが

今、ここで こうして実っている。

願いは本当に叶うんだね。

生きていてよかったね。

もう一人の自分に そう言いながら過ごした 夢のような2日間でした。

たくさんのお客様から あたたかい言葉をかけていただきました。

半年間 同じ時間を過ごした出展者の方々との繋がり、たからものです。

・・・

・・・

チャリティーでコースターを手にしたお客様もブースを訪ねてくださいました。

震災後、工房のそばに建った仮設住宅で織物のボランティアを始め

毎月細々と4年半続けてきた活動を

今年3月で終了する事に決めた直後に

工房からの風の選考通知を受け取ったことを思い出しました。

あー、これからは、その分の時間とエネルギーを

自分のために使っていいんだと思えたこと。

そして自分のためにと歩みを進めたその先で

こうしてまた 見ず知らずの方々が

東北に九州に想いを馳せてくださっている姿に触れることができました。

すべてが今に繋がっていたんですね。

それもこれも

稲垣さんが長い時間と愛情をかけて育んでこられた

ふっかふかの土があったから、このタイミングで実った想いや

結ばれたご縁。

その土の上で、これまでの自分と これからの自分を

しっかりと繋ぐ 結び目となるような経験をさせていただきました。

そして、

工房に戻ってから気がついたことが 一つあります。

自分に足りないものって何だろう。

自分にできることは、何でもやってみよう。

あれもこれもと想いばかりが先に立ち、いつも少し前のめりで

作品のボリュームが多くなってしまう割に

これまでなかなか納得のいく展示ができずにいたのですが、

その原因が やっとわかりました!

今の私に必要なのは、「間引き」だったのだと思います。

ワサワサと茂った葉をそのままにせず、

適度に間引いて風通しよく

光や水や養分が 必要な所へちゃんと届くように

よりよい成長へつなげていくための作業。

稲垣さんの言葉の中で、とくに強く心に残っているのが

「自分の庭を丹精すること」

きっとそのことにも通じているかなと思います。

昨夜の食卓に

いつもと変わらぬシンプルな野菜料理が並ぶ中、

ひときわ輝く一皿があって、

「これ、何の葉っぱ?」と家族に問いました。

返ってきた答えは、

「間引いた大根。」

おもわずニヤリ(笑)。

間引かれた葉も 無駄ではないみたいです。

本当に大切なものは、そう多くなかったのかもしれません。

ようやく少し肩の力が抜けた気がしました。

半年間、かけがえのない出逢いと経験させていただき、

本当にありがとうございました。

色葉工房 庄子葉子

自分に足りないものって、なんだろう?

それを「間引き」と気づかれた庄子葉子さんのすばらしさ。

これから、ニッケ鎮守の杜で間引いた草!を

色葉工房さんへお送りして、ぜひ糸を染めていただこうと思っています。

その糸で織り上げられた布、引き続きご紹介させていただけますように。

色葉工房さんの出展前のメッセージはこちらです。

→ click

text sanae inagaki