鎮守の杜の色暦(染色アーカイブ)

galleryらふとには、鎮守の杜の色暦、という染色ワークショップがあります。

春の桜枝、夏の藍の生葉、秋のコブナグサ、冬の枇杷…

ニッケ鎮守の杜という定点を巡る季節の色を追うことで、

この場所が持つ奥行きが感じられるのではないかと思っています。

春が来れば、一年草は種まきから。

太い根で地面を支える樹木も芽吹き、やがて葉が茂り、花や紅葉や。

それぞれの生長と共に、染める草木と色も変わります。

これまでに染めた糸や布を並べると、目の前を鎮守の杜の四季が軽やかに駆け抜けていくようでした。

まるで季節がバトンを渡す、色のリレーです。

このワークショップから派生し、染色アーカイブをまとめた特装本「鎮守の杜の色暦」が、

RIRI TEXTILEの和泉綾子さん、空想製本屋の本間あずささん、galleryらふと、

それぞれの手が繋がって生まれました。

手仕事の庭の花壇近く、藤棚前の「鎮守の杜の色暦」ブースにてお披露目です。

和泉綾子さんは、工房からの風出展以降、手仕事の庭の植物での染色を数年にわたり続けてくださっています。

和泉さんの手とまなざしを通して現れる、清々しき”庭の色”。

枝葉の内に秘めたる美しさにはっとする、続いてどこか懐かしい。

それはちかしい植物たちのあたらしい表情を見せてもらっているような。

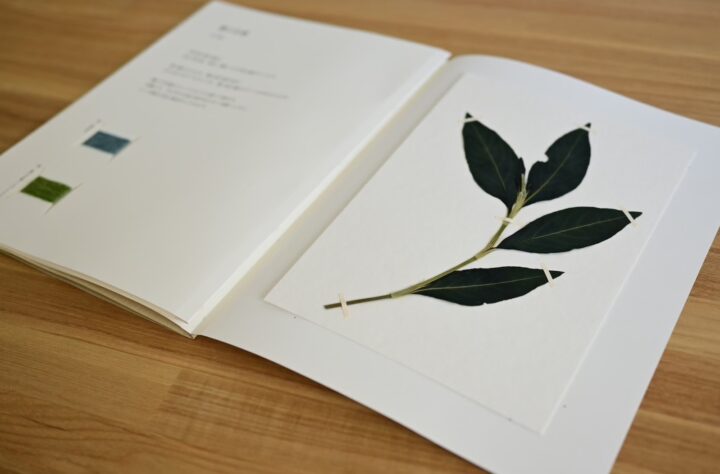

今回のために、すべてを手仕事の庭の植物で染めた絹糸で織り上げた四季の布、

春/夏/秋/冬を本に収めました。

そして、この四季の布をストールに仕立て、春/夏/秋/冬、限定1点ずつ、

工房からの風で特別に展示販売をします。

作品に添えるキャプションは本間さん制作のスペシャルバージョンです。

当日は染色デモンストレーションも。

RIRI TEXTILE『手仕事の庭の植物で染める』

両日12:30〜14:30

植物を煮出し、糸を染める工程をご覧いただきます。(本間さんと紙染めの予定も!)

これまでのワークショップで染めたリネンストールもアーカイブとして展示します。

製本家の本間あずささんは、日本とスイスで学ばれた技術をもとに本の修復や、オーダーメイドの本づくりを手がけ、近年はオリジナル作品も発表中。

自ら植物で染めた紙や糸を用いるなど、自然に寄り添った制作をなさっています。

galleryらふとでは「庭」をテーマにした製本ワークショップや、2018年には「庭の本 風」の装幀、製本をしていただきました。

今回は文章、標本、染め糸、織布をおさめるという内容と、手仕事の庭が重ねてきた時間を合わせ、

「折」と「円環」という時の連なりをあらわすふたつのかたちから成る装幀に。

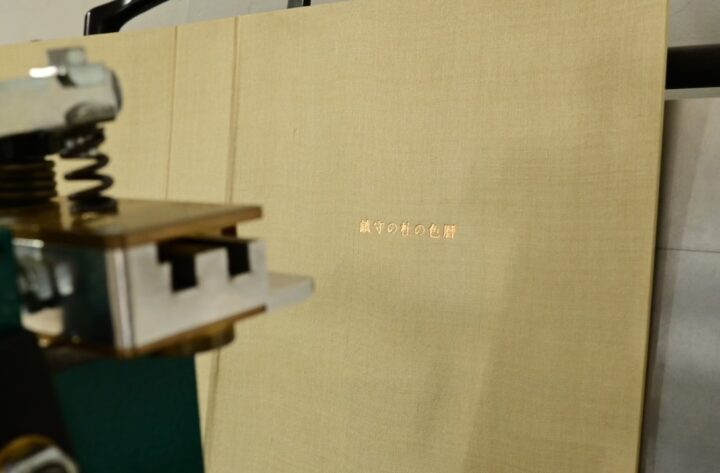

その「折」と「円環」をおさめる夫婦函はしずかな光沢をたたえたハーブ染め絹布張りの「ひかりのはこ」。

標本、染め糸、織布の豊かな色調を引き立てるように、内側の光を静かに宿す器のような入れものを、と。

筆者も敬愛する詩人、片山令子さんの詩から、本間さんが「ひかりのはこ」というフレーズをすくいとってくださったことをきっかけに、

三者それぞれが「ひかり」を想いながらの制作となりました。

また、興味深かったのは、織(布)と製本の共通点。

共に糸を用いる仕事で、「織」と「折」、同じ響きの動作を持っていること。

textile には text という文字が入っていること。

布張りの装幀は丈夫で、大切なものの象徴でもあり、古くより織(布)と製本は密接な関係であったことがうかがえます。

本間さんの工房での制作風景をおさめた、hyakkaさんによる美しい撮影・編集の映像からも、

その繋がりを感じていただけることと思います。

特装本の制作にあたり、

日々手仕事の庭の植物育成に携わってくださる大野八生さん、庭人のみなさん、

そして、「鎮守の杜の色暦」の想いに賛同し、

豊かなアイディア、技術、あたたかな心を惜しみなく注いで取り組んでくださった

和泉綾子さん、本間あずささんに、深く感謝申し上げます。

応援してくださるみなさんの声も励みになりました。

ありがとうございます。

最後に、前出の片山令子さんの詩を一編紹介させてください。

「本について」

本はやっぱりいいなと思います。いつでも開いてくれる扉があり、重みがあり、背中がまっすぐで、胸に抱えることが出来ます。

季節の扉が開く、背中がまっすぐで、胸に抱えることができる、手仕事の庭の宝物ができました。

ながく愛される本に育ちますように。

◎当日、特装本は「展示」となり、お手を触れて閲覧いただくことはできませんが、

中をご覧になりたい方は本間あずささん、和泉綾子さんにお声がけください。

お二人がページをめくりながらガイドをしてくださいます。

宇佐美智子 記

___

『鎮守の杜の色暦』 特装本

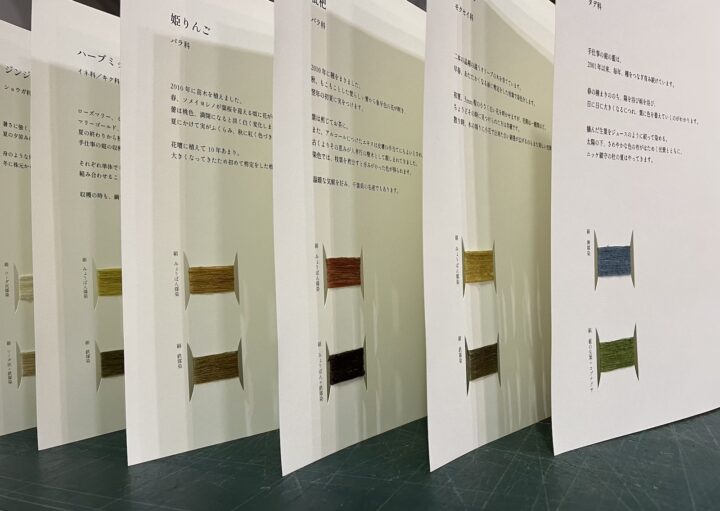

折〈アコーディオン製本〉手仕事の庭の植物染め手織布 春/夏/秋/冬

円環〈リンクステッチ製本〉手仕事の庭に育つ12の植物にまつわる小さな文章と標本、染め糸

藍の生葉/いちじく/梅/オリーブ/月桂樹/コブナグサ/桜青葉

ジンジャーリリー/どんぐり/ハーブミックス/姫りんご/枇杷

折、円環の表紙、函の表紙布〈ハーブミックス染め〉

発行日 2023年10月28日

企画・編集・文・デザイン 宇佐美智子/galleryらふと

染織 和泉綾子/RIRI TEXTILE

装幀・製本 本間あずさ/空想製本屋

植物育成 大野八生・庭人のみなさん/ニッケ鎮守の杜

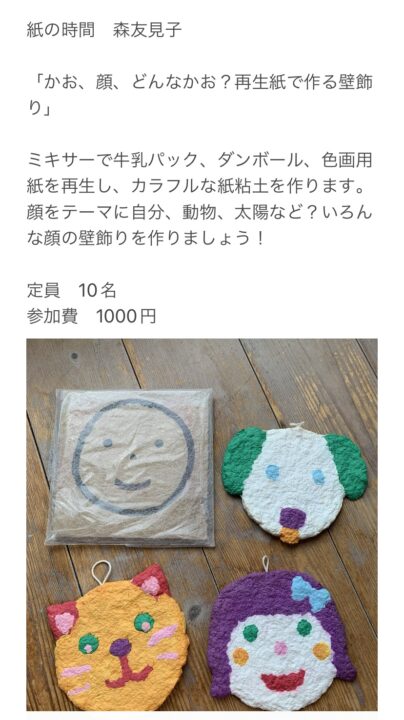

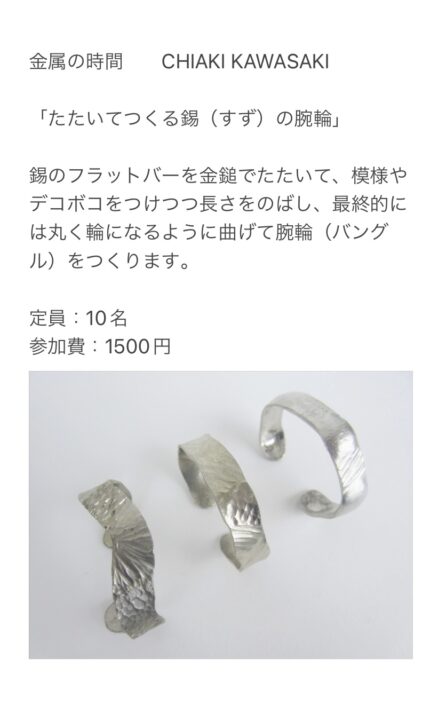

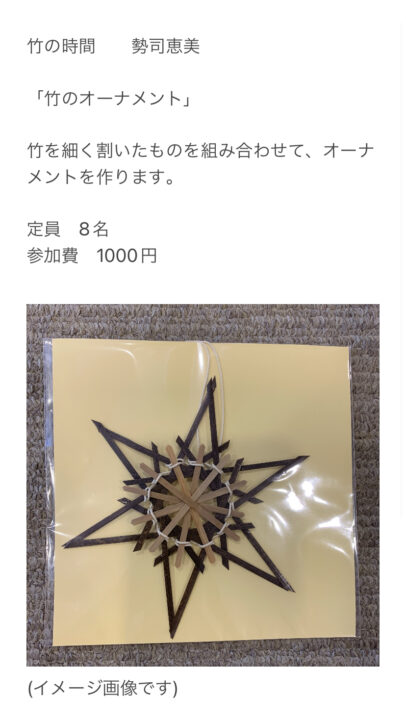

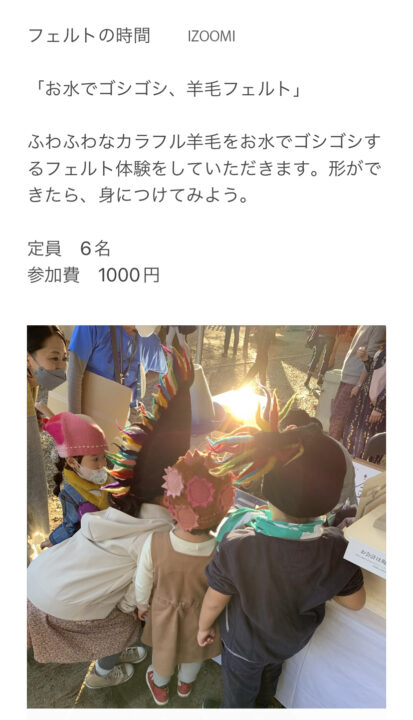

素材の学校(こどものワークショップ)

未来の作り手たちへ

未来の使い手たちへ

工藝作家が行う、こどもたちへのワークショップを今年も開きます。

_____________________________________

_____________________________________

________________________________________

_____________________________________

_____________________________________

______________________________________

_______________________________________

________________________

※画像はイメージです。

キッズ庭めぐりツアーは、日曜日のみ行います。

素材の学校の先生達と一緒に、手仕事の庭や、出展作家さんのテントをめぐり、素材のお話を聞いたり、作品を見せてもらったりします。

各先生からの素材のかけらのおみやげ付きです。

お申し込みは、コルトン広場、モニュメント周りの「素材の学校」テントへ!

風の光 アトリエ倭ワークショップ

毎年恒例のアトリエ倭、香田進さん、佳人さんの木工ワークショップ。

今年は、どんな素敵タイトルで、何を作るのでしょうか?

風の光

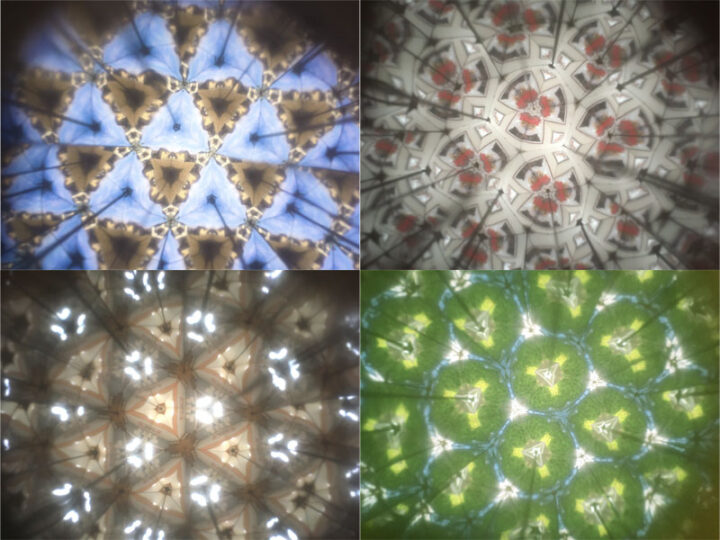

今年は小さな万華鏡を作るワークショップをします。

長く続いたコロナ渦を抜け、光を取り戻した世界を、そして秋の美しいお庭を楽しむ為のアイテムです。

2本の木で構成された万華鏡の中には、三角柱のミラーと透明のビー玉が入っています。

お好きな木を2樹種選んでボンドで組み立て、あとはひたすら好きな形にヤスリで削り、ラインなどもお好みで入れていただけます。

最後にオイルを塗って磨いて完成です。

基本の形は四角形のものと八角形のものからお選びいただけます。

是非ご自分で作った万華鏡で、美しい光の世界と、秋のお庭を楽しんでいただけたらと思います。

風の光 – 小さな万華鏡を作る

両日 10時~16時 随時

定員 両日各40名様

お子さんから大人の方まで、どなたもご参加いただけます。

参加費 \1,800

(最終受付15時15分・定員に達し次第終了)

今年は例年よりもじっくり型のワークショップ。

その分、定員もいつもよりは少なくなっています。

お手製の万華鏡。

しかも、木工作家のもとで作る一生ものの(ちよっとオオゲサかなあ)手と心の友になる道具つくりです。

アトリエ倭さんのインスタグラムにも情報書いていただいます。

→ click

平井岳さん・綾子さん(漆)

出展作家の方々からのメッセージも最後のひと組となりました。

このあとは、風人さんのデモンストレーション、ワークショップ、トークイベントなどのご紹介や、当日に向けてのご案内をしていきますね。

今回、あえて、皆さんから寄せられた長い文章を省略せずに、そのまま綴っていきました。

スマホの時代、短いセンテンスでキャッチ―に伝えていく方が広がりやすいと思ったのですが、あえて。

あえての理由は、出展作家の方々がこの機会に想いを心の中で確かにできればとの願いです。

その想いを、作家同士で読みあうことで、モチベーションを高めることはもちろんですが、もっと芯のところでこれからの制作に大切なものが育めたらと願って。

そして、その結果、当日の展示内容がよりよくなれば、来場者の方々にも一層喜んでいただけるのではないかと思ったのです。

実際のところ、出展作家、そして、過去出展の方々の反応が大きいように思います。

ちょっとディープでもありますから、一般の方にはちょっとすべて読み込むのはヘビーだったかもしれません。

けれど、あらかじめ、ここを読んでいただけたら、当日は何倍も楽しんで、充実した時間、交流を体験いただけるように思います。

きっと!

では、トリの平井岳さんと綾子さんからのメッセージをご紹介しましょう。

Q1

「工房からの風」には、どのような作品を出品されますか?

A1

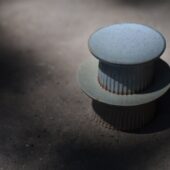

磐梯山と猪苗代湖に囲まれた福島県猪苗代町で夫婦2人で、自ら採取した漆を使用して器を制作しています。

今回はこれからの寒い季節にぴったりな、木と漆の風合いを生かした溜塗りのお椀や蒔地のカップなど日常使いの器を出品します。

『溜塗り(ためぬり)』とは顔料の入っていない漆を木地に塗り重ねる仕上げで、木目が透けて見えるのが特徴です。

『蒔地(まきじ)』とは漆を塗った上から地の粉という珪藻土の粉を蒔いている仕上げで、さらっとしたマットな質感が特徴です。

この2つの仕上げの器をメインにしています。

どちらも“食卓に馴染む漆器“を目指して、形と色艶にこだわって制作しています。

そのために重要なのが材料選びです。

主に漆と相性が良く軽くて柔らかな栃と適度な重厚感とハッキリした木目が特徴の欅を使い分けています。

そして仕上げには自ら漆掻きをして採取した漆を使用しています。

採り方や時期によって少しづつ色艶が変わるので、それぞれの特徴を見極めながら仕上げによって最適な漆を使い分けています。

そして今回はじめてお披露目する新作の器もあります。

中でもご紹介したいのが高脚椀。

名前の通り高台が高くスラリとしたイメージなので洋風のスープなどもぴったりです。

私はこれにオニオンスープとチーズを乗せて焼いたバケットを乗せ、グラタン風にして食べるのにはまっています。

冬の食卓をよりおいしく温かくしてくれる器たちを沢山持っていきますので、ぜひ木と漆の風合いと手にした時の心地よさを感じにいらしてください。

Q2

平井さんの工房で大切な、あるいは象徴的な、あるいはストーリーのある「道具」について1点教えてください。

A2

仕上げ塗りに使う漆刷毛

漆刷毛は人の髪の毛で作られているのでとても高価な道具。

修行に入った直後の自分には欲しくてもなかなか手の届くものではなかったのですが、ある程度仕事ができるようになった頃に親方が買い与てくれた物で独立した今でも大切に使い続けています。

漆刷毛は使う人によって毛の長さや毛先の形が違い、自分の塗り方にあわせて調整するのがとても重要になってきます。

「いい仕事をするには良質な道具を使う」ということをこの刷毛からたくさん学びました。

今回出品する溜塗りの器のほとんどはこの刷毛で仕上げ塗りを施しています。(岳)

Q3

お手持ちの「工藝品」で愛用、または大切にされているものついて1点教えてください。

A3

村木雄児さんの三島飯碗と尾形アツシさんのヒビ粉めし碗です。

2点になってしまっていますが、実はこれが私たち夫婦の唯一の結婚記念の品なのです。

指輪や式はもちろん写真も撮っていないので本当にこれだけです。

入籍の前後に地元の器屋さんで飯碗を選んでご飯を食べるという会に行った時にそれぞれ選びました。

記念に買いに行こう、と考えていたわけでもなく選んだ後に『そうか、タイミング的にも物としてもこれがぴったりかもな』という具合です。

揃いじゃないという所も自分達らしいような感じがして気に入っています。

なんだか無計画でだらしないような気もしますが、自分の事となると畏まった事が苦手なのです。

丈夫で使いやすく使うほどに愛着が湧いてくるまさに質実剛健といった姿に、作りたい物も定まっておらず、とにかく模索する日々だった当時の私たちに指針となるような形を示してもらったような気がしています。

余談ですが、これを求めたお店の店主さんとはその時からお付き合いがあり、昨年結婚40年の記念として私たちの汁椀を選んで頂きました。

作り続けているとこんな思いがけない嬉しい事があるのか!と時間が経ってさらに思い出深い器になっています。(綾子)

平井夫妻との出会いは、2020年の冬の名残りの浅い春。

この年の「工房からの風」への出展が決まっていたのでした。

早々に個人ミーティングをお申し出くださって、

「これはすごい人たちが出てきた!」

と思い、秋の出展が楽しみになったのでした。

けれど、この年。

通常開催は中止となって、「工房からのそよ風」として、近隣在住の作家だけで小さく行ったために、平井さんの出展はなくなってしまったのでした。

これから世に出ていこうとしていた新進の作家には、ほんとうに大変な3年間でした。

その中にあっても、先に出会いの機会をいただいておりましたから、他の場での展示に何度か声をかけさせていただき、その中で益々力を蓄えていかれたのでした。

ようやく。

3年ののちに、出展が叶ったと喜んでくださったおふたり。

3年前よりもぐんと作品の量も質も高められての出展です。

今回、出展作家の方々から任意で映像を提供いただき、こちらで映像作家の方に依頼して編集いただいたものを制作しました。

先に公開したインスタ版に加え、少し長尺のyoutube版も本日公開いたしました。

また、特に優れた映像を提供くださった平井夫妻のものは、これだけで1本に編集制作させていただきました。

漆の植林、漆掻き、塗り・・・(&猫)で構成された3分32秒版もぜひご覧ください。

→ click

平井岳さん・綾子さんの出展場所は、ニッケ鎮守の杜、花壇よりのgalleryらふと脇。

ホームページはこちらです。

→ click

平戸香菜さん(鋳金)

Q1

富山県砺波市で金属を素材とした制作をする平戸香菜さん。

「工房からの風」には、どのような作品を出品されますか?

A1

生命のうつろいをテーマに作品を制作しています。

自分で金属を溶かして作品をつくることが、なにより楽しいです。

Q2

工房で大切な、あるいは象徴的な、あるいはストーリーのある「道具」について1点教えてください。

A2

溶けた金属が入った坩堝を掴む道具です。

鋳金の道具は市販されているものが少なく、あるものを加工したり作り直したりして使うことがほとんどです。

大切な大先輩から譲り受けたとても重要な道具です。

Q3

お手持ちの「工藝品」で愛用、または大切にされているものついて1点教えてください。

A3

野村瑞穂さんの抹茶茶碗

なんでもない形ですが、柔らかな釉薬の色がとても心地良い作品です。

野村さんの作品は白い釉薬が多いのですが、これは珍しく桜色です。

当たり前のことを丁寧に行う大切さを思い出させてくれます。

金属を鋳込む鋳造。

今回も金属を素材として制作する作家が7名ほどいらっしゃいますが、大掛かりな鋳造をされるのは平戸香奈さん。

金属材料を高温で溶解させ、独自に作った鋳型(いがた)に流し込んで冷やし固めることで制作する技法です。

小さなものは装身具から、花瓶からインテリアのものまで。

金属の幅広い作品世界に触れていただく機会になるように思います。

平戸香菜さんの出展場所は、galleryらふとと花壇の間。

秋のお庭にオヴジェも映えるように展示してほしいと思っています。

余談ですけれど、平戸さんはもともとは茨城県のご出身。

展示場所の隣、galleryらふとでは、茨城県在住の竹細工の勢司恵美さんが竹割りをしています。

茨城ののどかで楽しい言葉が行き交うエリアになるかもしれません。

平戸香菜さんのホームページはこちらです。

→ click

そして、平戸さんの登場する映像はこちらです。

→ click

小泉すなおさん(陶芸)

Q1

二回目の出展となる小泉すなおさん。

「工房からの風」には、どのような作品を出品されますか?

A1

千葉県柏市にて工房を構えて作陶しています。

食器や花器を、半磁土と陶土を作品によって使い分けて作っています。

砂糖菓子のような滑らかな質感、河原で拾う石のような質感など、どれも手に取った時の質感を大切にしています。

食の器はマットな釉を掛けたものが中心ですが

花器やオブジェなどは、土を重ねて表面に装飾を施し

た作品もあります。

陶芸は窯で焼く事で完成するので、最後の最後を見届けられません。

毎回がテストのつもりで、ドキドキの窯出しを行い

自分の中の正解は数を重ねなくては得られない、を痛感しています。

初めて出展させて頂いてから6年になりますが、

小さな窯を新しく手に入れ、沢山の釉薬の試作を行い

色の世界が広がりました。

釉薬の掛け合わせや、滲みで生まれる柔らかな景色。

移りゆく空や広がる波のように、ぼんやりとした優しい景色を

器に写せたらと思っています。

Q2

小泉すなおさんの工房で大切な、あるいは象徴的な、あるいはストーリーのある「道具」について1点教えてください。

A2

工房を構えた時に入れたガス窯と、新しく加わった電気窯。

道具というより相棒で、どちらもクセがあります。

開ける時にこんなに高揚感のある扉はありません。

自分のやっている事は、広い陶芸の世界では

本当に狭い範囲の試作の繰り返しに過ぎないのですが、失敗も多い中、少しでも「ああこれは!」と思うものが出てきた時は、この窯の前で小躍りしてしまうのです。

前回から6年!

その間、風人(かぜびと)さんとしても活躍いただきました。

すなおさんのご自身の創作は、この間、ぐんぐん展開を進められて、作品構成がかなり変わったように思います。

釉薬の変化による色のグラデーションなど、きっと今現在の渾身の展開を見せてくださることでしょう。

小泉すなおさんの出展場所は、ニッケ鎮守の杜、入って中央右側。

梅とアーモンドの木の間です。

小泉すなおさんのインスタグラムはこちらです。

→ click

Deep Gorge(陶芸)

Q1

Deep Gorgeという工房名で作陶する高田寛子さん。

「工房からの風」には、どのような作品を出品されますか?

A1

屋号のDeep Gorge(ディープゴージ)は、幼少期を過ごした米国東部コネチカット州の当時の住所、Deep Gorge Roadから名付けました。

ニューイングランドで培った感性と、日本の陶芸技術を組み合わせた独特の作風が特徴のブランドです。

「たおやか」をテーマに、信楽から取り寄せた2種類の陶土 x 自作の3種類の釉薬 x 2種類の焼成方法を組み合わせて、土の器を作陶しています。

和食器や洋食器といった用途にとらわれない、Versatile=多用途なデザインを心がけており、手に取ってくださった方の解釈で如何様にも使えるうつわを、出品致します。

例えば、代表作のCUP&SAUCERは、コーヒー、紅茶、日本茶、お酒、ジュース・・あらゆる飲み物が似合うデザインを想定して作りました。

お客様がいらした時はソーサーを茶托として。

普段はちょっとしたおやつを載せたり、取り皿としてカップと一緒に。

ハレの日もケの日も寄り添える、食器棚のスタメンを目指しています。

奇をてらわない、不完全だけど、特別。

くらしに寄り添い、何気ない一瞬を大切にしたくなる日々の器をご覧ください。

Q2

工房で大切な、あるいは象徴的な、あるいはストーリーのある「道具」について1点教えてください。

A2

道具、というには大きすぎるかもしれませんが、私にとって大切なのはやはり陶芸用の窯です。

電気とガスを併用する窯を用い、12~16時間かけて1250度まで温度を上げて作品を焼成しています。

そのあとで、24~30時間かけて冷ます時間も同様に大切な制作過程です。

陶芸にはたくさんの工程がありますが、泣いても笑っても、最後は窯の神様に作品を預けて仕上げていただく気持ちで毎回の焼成に挑んでいます。

神奈川県鎌倉市で作陶されていたDeep Gorgeさんは、この秋、群馬県北軽井沢に引っ越しをされるとのことです。

陶芸作家が工房を移転するのは、大きな変化ですね。

その直前の「工房からの風」への出展は、ひとつの節目、集大成にもなるのかもしれません。

Deep Gorgeさんの出展場所は、ニッケ鎮守の杜、入って右手に添ったところ。

手前隣に、金工の玉置久実さん。奥隣に革のoceanoさんのテントになります。

ホームページはこちらです。

→ click

ふくべ窯(陶芸)

Q1

岐阜県土岐市で窯をひらくふくべ窯さん。

「工房からの風」にはどのような作品を出品くださいますか?

A1

精炻器(せいせっき)というやきものを出品します。

精炻器は昭和初期に岐阜県で生まれたやきもので、化粧土を使った加飾技法を特徴としています。

約50年前に生産が途絶え、現在制作ができる作り手はほんのわずかです。

約20年前に当時の精炻器に出会い、その美しさに魅了されました。

技法を学び、現在はふくべ窯として夫婦で精炻器を制作しています。

精炻器には化粧土を使った様々な技法がありますが、私たちはさまざまな色の化粧土を盛り上げるようにして筆で描いていきます。

身近にある植物や動物をモチーフに毎日の食卓が楽しくなるような器づくりを目指しています。

私たちが昔の精炻器から感じたわくわくを、ふくべ窯の精炻器から少しでも感じていただけましたら嬉しいです。

精炻器の貴重な加飾技術、作品を多くの方に広く知っていただくきっかけにしたいと思っております。

Q2

工房で大切な、あるいは象徴的な、あるいはストーリーのある「道具」について1点教えてください。

A2

私たちふくべ窯の大切な道具は、化粧土で加飾するためのヘラです。

筆以外の加飾の道具は多くが手作りです。

このヘラは精炻器の先生である曽根洋司先生が作られたヘラで、精炻器を学び始めた頃からずっと使い続けています。

先生のヘラは私たちが作った道具よりも格段に使いやすく、20年近く制作をしていてもかないません。

化粧土を柔らかく動かし、思い通りの表情を出せるこのヘラを使うたびに、制作したものだけではなく、そこに至るまでの過程も大切に受け継いでいきたいと強く思います。

Q3

お手持ちの「工藝品」で愛用、または大切にされているものついて1点教えてください。

A3

愛用している工芸品はNAKARI WATCH JP さんの腕時計です。

まだ使い始めて2年ほどですが、はじめは堅かった皮が使うたびにやわらかく肌に馴染み、木製の文字盤もだんだん深みのある色になってきています。

ただ時間を確認するだけのものではない、同じ時間を一緒に過ごしている生きもののようでとても気に入っています。

これから使い続けてどんな色合いになっていくのかとても楽しみです。

ご夫婦で制作される「ふくべ窯」。

どこか懐かしいような、それでいて新鮮な「精炻器(せいせっき)の器。

なかなか見る機会も少ないかもしれません。

その独特な美しさの有る器が、普段使われている様子を想像してみるのも楽しいですね。

ふくべ窯さんのインスタグラムはこちらです。

→ click

玉置久実さん(金工)

Q1

静岡県で金属を素材とした制作をする玉置(たまおき)久実さん。

「工房からの風」には、どのような作品を出品されますか?

A1

銅や真鍮を主な素材として、板材や棒材を切り出し、形成、溶接をして制作しています。

金属という素材は熱を加えれば柔らかくなるり、手を加えれば形を変え、硬くなる性質をもち、これを繰り返しながらカタチにしていきます。

私はこのピカピカで無機質だった金属の板が1打1打鎚で叩くごとに鎚目がつき、姿を変え立体になっていく瞬間がとても好きです。

手間と時間がかかる方法ですが、ハリのある丸みと柔らかなカタチはぜひ手に取って感じていただきたい魅力です。

今回出品するライトは場所を選ばず設置でるよう乾電池式にし、配線やスイッチも作品に合わせて1つ1つ制作しています。

カタチはシンプルにしてすっきりと、空間になじみながらも存在感が出るように心がけています。

花の器は絞りの技法を使い制作しています。

焼き鈍し、成形を何度も繰り返しカタチをつくっていくため、鎚の模様と手の中でずっと撫でていたいような丸みを存分に感じられると思います。

オブジェは身近にいる野鳥をモチーフに制作しています。

野鳥は当たり前のように目にしていますが、その中には季節によって何千キロも渡りをおこなうものや、生存のために住む場所を変えたものなどがいます。

あたりまえの光景は、実は尊く美しいものだと気づいたことからその姿を残したいと思い制作しています。

時の経過とともに変化していく色合いも金属の魅力の1つだと感じています。

だんだんと落ち着きのある色合いになり、使い方やお手入れの仕方でマットな質感なったり、つやがでたりと変化の仕方も様々です。

金属の色味や鎚の模様、カタチの丸み1つ1つの違いを楽しみながら手に取っていただけたら嬉しいです。

Q2

玉置さんの工房で大切な、あるいは象徴的な、あるいはストーリーのある「道具」について1点教えてください。

A2

工房で使用している机

この机は小学校の入学祝に両親から贈られた学習机です。

最初は木目でしたが、高校時代にペンキで白く塗りなおしました。

学生時代はこの机でまじめに勉強した記憶はあまりありませんが、今では制作に欠かせない机になっています。

安定感があり、天板が広く、引き出しもあるのでとても作業がしやすく気に入っています。

もらった当時はこんな長い付き合いになると思っていませんでしたが、これからも大切に使っていきたいと思います。

ランプ、花瓶、アクセサリー・・・

金属素材で幅広い制作を行う玉置久実さん。

ニッケ鎮守の杜に入って右手(銀座アスター側)に並ぶ4基のテントの、一番入り口側で、金属の作品がどのような表情をしていることでしょう。

玉置久実さんのインスタグラムはこちらです。

→ click

三井亮さん(陶芸)

Q1

山梨県韮崎市で日月窯をひらく三井亮さん。

「工房からの風」には、どのような作品を出品されますか?

A1

近隣の果樹灰を使用した釉薬でやきあげたうつわや花入れなどの陶器。

果物灰釉は不安定な釉薬ですが、それゆえの繊細な色合いを見て頂ければと思います。

形は平安時代の遺跡からの出土品にインスピレーションを得てシンプルで美しい形状を追い求めています。

Q2

三井さんの工房で大切な、あるいは象徴的な、あるいはストーリーのある「道具」について1点教えてください。

A2

窯です。

父の築いた1立米の不思議な箱。

つくり手にも完全に掌握しきれない5日間。

内で炎が流れ、釉薬が動く瞬間を外から見極める。

日月窯のつくる果物釉は窯の詰め方や詰まり具合も仕上がりに大きく影響を与えるために6日目に窯の蓋を切る瞬間は毎回期待と不安が入り交じります。

Q3

お手持ちの「工藝品」で愛用、または大切にされているものついて1点教えてください。

A3

松永 聖士作 漆塗り箸

友人でもある漆作家が制作したもので十年以上愛用しています。

重さ、箸先の細さ、使い代の長さ、持ち代の感触全てにおいていつの間にか自分の手にしっくり馴染んでいて食事の時に違う箸が用意されているとわざわざ取り替えに行くほどなくては落ち着かない相棒になっています。

お父様と同じ陶芸の道へ進まれた三井さん。

お手製の窯も引継ぎ、そこで焼かれる器には、時が脈々と受け継がれているように感じます。

山梨の果樹で灰釉を作って作品作りに生かすお仕事。

今回は、静岡の平井亮太さんが柿農家の剪定作業で出る枝葉を活用されているとおっしゃっていましたね。

身近な素材を活用して美しく人の営みに行かされるものを作る仕事。

それぞれにじっくり拝見してみたいです。

三井亮さんの出展場所は、ニッケ鎮守の杜。

galleryらふとの向かい、佐藤かれんさんのお隣。

インズたグラムはこちらです。

→ click

荒井彩乃さん(陶芸)

Q1

コルトンプラザのある市川市で作陶する荒井彩乃さん。

「工房からの風」には、どのような作品を出品されますか?

A1

スリップウェアと和紙染めの技法を用いた陶器の食器とアクセサリーや小物入れを出品いたします。

スリップウェアとは、クリーム状の化粧土の上に化粧土で重ね掛けをし装飾をして焼き上げた陶器全般のことを言います。スリップウェアのやわらかくぽってりとした表現と化粧土を伸ばして出来た細い線組み合わせ、豊かな動きの植物模様をうつわに描いております。

和紙染めとは、下絵付けの一種で筆で直接描かずに型紙に絵の具を染み込ませて模様をつける技法です。

花畑や草花の茂みの一部を切り取ってうつわの上に乗せたような、色とりどりで華やかな雰囲気のうつわを作成しております。

2つの技法を使い、自分の思う植物模様で陶器に落とし込んでみました。

それぞれ雰囲気の異なる陶器をお楽しみいただけますと幸いです。

Q3

お手持ちの「工藝品」で愛用、または大切にされているものついて1点教えてください。

A3

スリップウェア作家、小島鉄平さんの角皿です。

小島さんの器に描く生き物はとても生き生きとし、スリップウェア特有の化粧土の流れを上手く利用した作品だと思います。

自分もいつかこの様に生き生きとした作品作れるよう、普段からなるべく目の届く場所に置いて、自分を鼓舞しております。

スリップウエアと和紙染めのふたつの系統のお仕事を進める荒井彩乃さん。

以前、他の作家の方のサポートでお客様をお迎えする側も経験されたようですが、ご自身のお仕事、どのように見て、受け止めていただくのか、きっとドキドキされていますね。

荒井彩乃さんの出展場所は、ニッケ鎮守の杜、galleryらふとの近く。

インスタグラムはこちらです。

→ click