村上ハルナさん(装身具)

Q1

茨城県石岡市で制作する村上ハルナさん。

「工房からの風」には、どのような作品を出品されますか?

A1

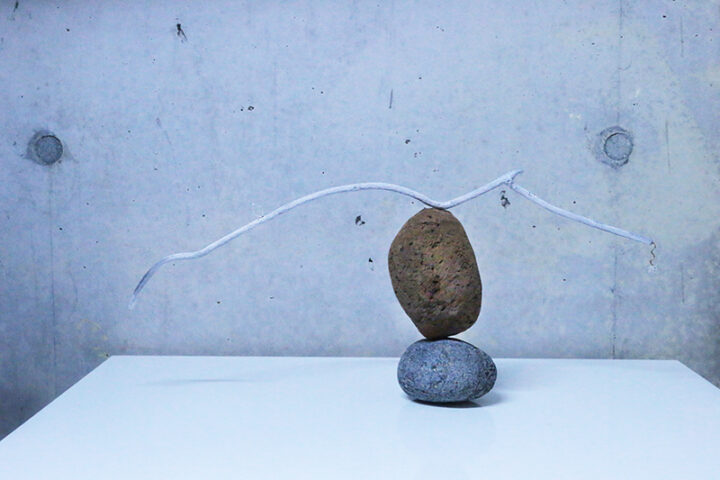

海で採集した小石、水牛の角などの自然物と、銀やステンレスなどの金属を組み合わせた装身具やオブジェを出品します。

自然物の粗く素朴な質感と、幾何学的でコンテンポラリーな金属造形を組み合わせ、記憶の中のどこかの何かを思い起こさせる、“情景的なかたち”をコンセプトに装身具やアートピースを制作しています。

海で採集した石や水牛の角などは色も模様も同じものはなく、すべてが1点ものです。

自然の素材のおもしろさはプリミティブな美しさと力強さ、そして一期一会の出会いにあると感じます。

ぜひお気に入りを見つけに来てください。

Q2

村上ハルナさんの工房で大切な、あるいは象徴的な、あるいはストーリーのある「道具」について1点教えてください。

A2

中くらいの棒ヤスリです。

大学の授業で真鍮の塊を削るために買ったもので、真鍮の硬さにびっくりしたことを覚えています。

今では銀、ステンレス、水牛の角などたくさんの素材の成形に使用しますが、硬さや粘りなど、それぞれの素材の特性をひしひしと感じます。

Q3

お手持ちの「工藝品」で愛用、または大切にされているものついて1点教えてください。

A3

お世話になった先生に頂いた拭き漆のお皿です。

会津の職人さんが挽いて、先生が拭き漆をしたもので、軽くて使い勝手のよいお皿です。

一部割れてしまったので、自分で漆継ぎをして大切に使っています。

小石や水牛の角などの自然物と金属を組み合わせた装身具やオブジェ。

村上ハルナさんの生み出すかたちは、ひとつひとつが異なる背景を持ちながら、並べてみると響き合う不思議なハーモニーを感じます。

ニッケ鎮守の杜、galleryらふとと参道をはさんだ木立の中に建つ一基のテント。

物語の中に現れたような空間で、村上ハルナさんの世界をご覧いただきます。

村上ハルナさんのインスタグラムはこちらです。

→ click

amitakahashi(金属装身具)

Q1

都内で金属を用いて装身具を制作するamitakahashiさん。

「工房からの風」には、どのような作品を出品されますか?

A1

シルバー素材を中心にブローチ、ピアスなどジュエリー作品を出品します。

「道草」をテーマにジュエリー作品を制作しています。

子供の頃、学校の帰り道によく道草をしました。

道端に生えている草や花、落ちている石ころ、飛び回っているトンボや蝶。

今となっては目もくれないものが遊び相手になったり、時には宝物になったりしていました。

そういった子供の頃の楽しい思い出、感性をジュエリーで表現できたらと思います。

Q2

工房で大切な、あるいは象徴的な、あるいはストーリーのある「道具」について1点教えてください。

A2

洋彫り用のタガネです。

イタリアで洋彫りを学びました。

洋彫りとは、金属の表面にタガネを用いて模様などを彫る技術です。

短い期間だったので習得したと胸を張って言えませんが、表現の幅がぐっと広がりました。

自信が持てず作ることを諦めかけていた自分に、少しの自信と勇気を与えてくれました。

Q3

お手持ちの「工藝品」で愛用、または大切にされているものついて1点教えてください。

A3

流木の時計です。

亡くなった祖父が作った時計です。

祖父は指物屋(家具や建具を作る職人)でした。

どこかで拾ってきた木に時計を埋め込んでいるだけなのですが、存在感があり気に入っています。

壁に掛けているのでずっと祖父に見られている気がして…生半可な仕事はできないなといつも気合を入れてもらっています。

高橋亜心さんがかたちづくるamitakahashiの仕事。

イタリアで学んだ洋彫りをはじめ、若々しさの中にも伝統的な表現を駆使した制作が魅力です。

amitakahashiさんの出展場所は、コルトン広場、スペイン階段前。

インスタグラムはこちらです。

→ click

toko aoki(金属装身具)

Q1

都内で金属を素材として装身具を制作する青木東子さん。

toko aoki のブランド名で作品を発表されています。

「工房からの風」には、どのような作品を出品されますか?

A1

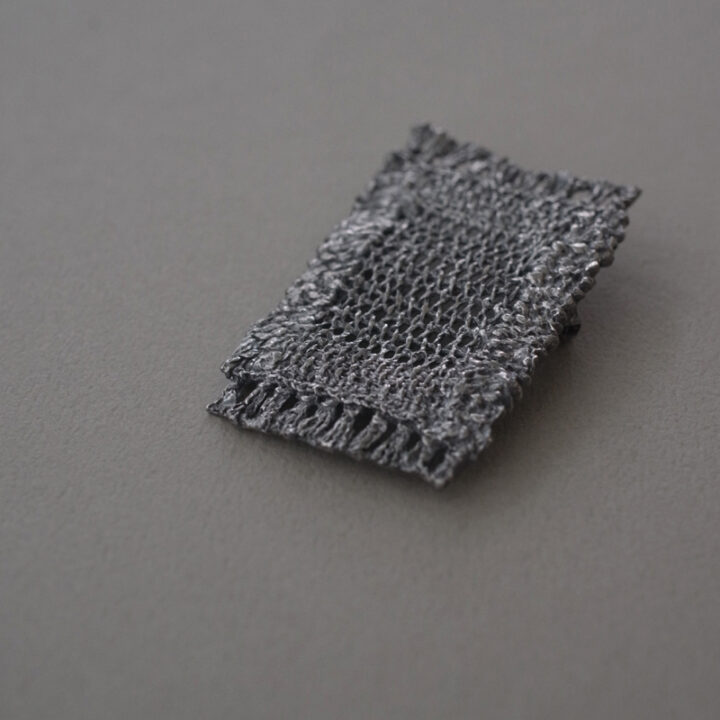

自ら作成した編みものや刺繍、そして今回は初めて織物をかたどったシルバーやゴールドの装身具を出品します。

糸に心を寄せながら長年続けてきたテキスタイルの仕事の延長上に生まれたものたちです。

肌には遠い素材と思っていた金属でしたが、元々アクセサリーを積極的に身に付ける方でなかった私でも、糸の質感なら気負いなく自然体で、でも金属の安心感や確かさも身につけられると思い制作を始めました。

装身具がお好きな方はもとより、装身具からしばらく離れてしまっている方、装身具を身に着けることに照れ臭さを感じているという方に是非お手にとって頂きたいです。

糸の質感を写すことに加え、時間の流れ方の違う時代に作られたおおらかで素朴な装身具のイメージももう一つの指標にしています。

スイベルリングは古代エジプトなどで作られていたスカラベリングの作りを写したものです。

大きな石でも素朴なリングが作りたく至ったものでした。

他にもくさり編みの輪が繋がったチェーンのシリーズや、庭に生えている(いた(泣))ものから名前を取った植物をモチーフにしたものなども出品します。

自分が装身具を作り、身に付けるようになって思うことは、ほんの小さなものにでも日常のふとした瞬間に、何とはなく華やいだ楽しい気持ちが持てたり、心を寄せられる拠り所のようにも思えたりするものなのだなということです。

そのような感覚を得て頂けたらこの上ない喜びです。

Q3

お手持ちの「工藝品」で愛用、または大切にされているものついて1点教えてください。

A3

大切にしている工芸品ということで思い浮かんだのは親から引き継ぎながら、ほぼ50年使い続けられている木の茶筒です。

こちらは私がまだ幼児だった頃に父が旅先で購入したものでした。

そして私がある程度物事が理解できる年になると、やはりそれを気に入っていた母に「この吸い付くように閉まる蓋の精度といったらそうそうできることではないわよね」という自慢話を子供の私は何度も何度も聞かされていたのです。

確かにこれは削ぎ落とされた形の美しさもさることながら、蓋をしようとすると引っかかるでもなく、落ちるでもなく、吸い付くようにゆっくりと滑りながらしまっていく素晴らしい精度の茶筒だったのでした。

そして結果的にこの茶筒によって私にとって工芸とは畏れ多い世界なのだと刷り込まれたような気がします。

そこから数十年経ち、色々経緯はあったのですが、この茶筒は現在私の家にあって、購入から50年たった未だにあの蓋の精度は変わらずなのです。

作家名などはもはや分からないアノニマスなものですが、50年前の両親が感じた驚きはそのまま今の私の日々の小さな感動なのです。

企業でテキスタイルの仕事を続けてこられたキャリアに金工を響かせて、toko aokiの独特な作品がうまれました。

硬質なイメージの金属が、しなやかに揺らめくところも魅力です。

toko aokiひとつでももちろんですが、他の装身具と合わせてもしっくりと馴染むところもテキスタイルの持つ特長を引き継いでいるのかもしれません。

toko aokiの出展場所は、ニッケ鎮守の杜、入って左側の下草のエリアに進んだところ。

ヒュウガミズキが茂る前に建つテントです。

ホームページはこちらになります。

→ click

ehonno.(金属装身具)

いよいよ開催まであと1週間!ですね。

毎日、天気予報とにらめっこの時期(笑)となりました。

今のところ、お天気はよさそう!ですね。

とはいえ、日々ドキドキしながら過ごしていますが(きっと作家の方々も)。

もちろん、よいに越したことはないのですが、どうであっても最善が尽くせるように準備を進めています。

作家からのメッセージもここからスパートかかっていきます。

ワークショップやデモンストレーション、映像などなどの情報もこれから!ですよ。

Q1

さて、今年も、魅力的な装身具、金属の作家の方々が出展くださいます。

メッセージをご紹介していきますね。

素敵なお名前「ehonno.」さん。

「工房からの風」には、どのような作品を出品されますか?

A1

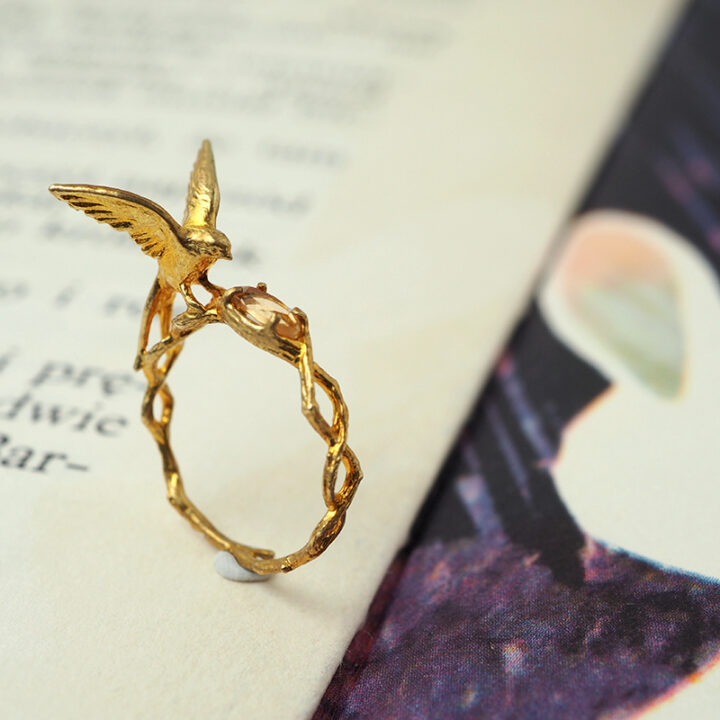

「絵本のようなアクセサリーと雑貨」をコンセプトに、さまざまないきもの(登場人物)をモチーフにして、銀・真鍮・天然石を素材とした、指輪やネックレス・イヤリングなどのアクセサリーと本の栞・お香立てなどの雑貨を、鋳金で制作しています。

それぞれの作品ごとに自作の短い物語があり、その一場面を表現しています。

細かな造形と手足が動く・服が変わるなどの仕掛けによって、今にも動き出しそうな生き生きとした作品にすることを目指しています。

大人になってからも絵本を楽しむことが多いのですが、絵本を読むと、夢を抱いたり、おもしろい想像を膨らませたり、温かな気持ちになったりとポジティブな感情が生まれてきます。

ehonno.の作品を使ってくださる方にも、それらと似た気持ちになっていただきたいと考えています。

Q2

ehonno.さんの工房で大切な、あるいは象徴的な、あるいはストーリーのある「道具」について1点教えてください。

A2

アイデアを出す時やデザインを考える時に必ず使用する金属製の文房具を大切にしています。

同じものではありませんが、高校生の頃に、最初に金属の魅力に気づかせてくれたのも真鍮製の筆記具でした。

写真の3点は、長く使っているため、真鍮製の定規は焦茶色に、筆記具はところどころ塗装が剥がれて下地が見えていますが、それを味として楽しめるところが金属製の良さだと思います。

Q3

お手持ちの「工藝品」で愛用、または大切にされているものついて1点教えてください。

A3

工藝品に分類されるのか悩みますが、商品パッケージである紙箱を大切にしています。

小さい雑貨や置物を集めるのが好きなのですが、中の品物と同じくらいパッケージ(特に紙箱)にも注目しています。

こだわってつくられた紙箱の色や形、質感、ぴたりと閉まる精度に感動することもしばしばです。

いつか、こだわり尽くした紙箱をつくり、作品をその箱に入れてお客さまにお渡ししたいと夢見ています。

大切に使われてきた金属の文房具のように、誰かの手元で愛用されて輝きを深めていくように。

そして、美しい箱に納められた物語のように。

ehonnoさんの出展場所は、ニッケ鎮守の杜、おりひめ神社の脇

フェルトと裂織りの小野彩香さんと、キャンドルの落合可南子さんが両隣です。

ホームページはこちらになります。

→ click

tete(陶芸)

Q1

愛知県西尾市で作陶する加藤好康さん、智恵美さん夫妻の工房tete。

「工房からの風」にはどのような作品を出品されますか?

A1

植物などの自然からインスピレーションを得たデザインのテーブルウェアや、シンプルで凛とした佇まいの白磁の器などを製作しています。

主に石膏型を使用し、その中の圧力鋳込みという成型方法を用いて制作しており、例えば器の表面・裏面の両方に装飾を施すといった、この技術に特化したデザインを取り入れています。

元々、やきものの産地で職人として働いており、大量生産のラインにのせられないデザインが数多く存在する事を感じていました。

手間のかかるデザインはコストやロスの割合が高くなるため、そういった企画はメーカーでははじかれてしまいます。

そこで自分達が身につけてきた高い技術、具体的には石膏型という生産力の高い器の成形方法を用いて、一点物のようなデザインを生産します。

こうした方法で、家で過ごす時間をより楽しく華やかにするような、まだ見ぬ新しい作品を出品します。

[三ツ仕切りプレート-kaze-]

スタックを考えた高台にしており収納がしやすくなっています。

我が家では朝食はワンプレート、夜はおつまみを乗せて使用しています。

[フラットプレート-ishi-]

[輪花カップ]

[青白磁 鎬鉢]

自然物からインスピレーションを得てデザインした器です。

[一輪挿し]

野草や小花などを挿して気軽に花を楽しめます。

器の底面に磁石を埋め込んでおり、倒れにくくなっています。

Q2

teteさんの工房で大切な、あるいは象徴的な、あるいはストーリーのある「道具」について1点教えてください。

A2

工房で特に大切にしている道具は「石膏鉋」(せっこうがんな)です。

石膏型を製作する会社に勤めていた時に職人の上司からいただいたものです。

様々な形の鉋がある中で、基本となる技術を習得するまで一番使い込んだもので、今でもこの鉋以上に自分の思い通りに削れる鉋はありません。

そのため数ある道具の中でも一番想いの強い道具です。

白磁の造形美を求めた陶芸作品から、日々の器とが制作の両輪のようになっているように感じる加藤好康さん。

工房からの風には、tete名の器を中心に出品くださるように思います。

肌合いとフォルムの美しい器に盛る料理や草花。

そんなあれこれを想い描きながら、作品に触れると心が弾みますね。

teteさんの出展場所は、コルトン広場、

モニュメント周り。

ホームページはこちらになります。

→ click

樋口萌さん(陶芸)

Q1

三重県津市で作陶する樋口萌さん。

「工房からの風」には、どのような作品を出品されますか?

A1

染付で唐草文様を描いた器と無地の器を主に出品します。

縄目で生地に凸凹を施し、その上に掛ける釉薬や弁柄の濃淡で模様がはっきりとしたり柔らかくなったりしています。

また、高台部分に縄目文様を施すことで、ひとつの器の中で印象の変化が感じられるようにしています。

手に取った時、表目にはベーシックな印象の器が裏返したとたんにドキッとするような、素材の面白さを感じてもらえたらと思います。

Q2

樋口萌さんの工房で大切な、あるいは象徴的な、あるいはストーリーのある「道具」について1点教えてください。

A2

「土練機」(どれんき)です。

作業工程で必ずでてくる、削ったり失敗したりした陶土を練り直して再生させるために使用します。

導入するまでは手作業で再生していました。

当然ながら作れば作るほど再生するべき土は溜まっていきます。

土の再生は体力のいる作業です。

20代のころはできていたことがだんだんできなくなってきている自分を認めつつ、

「これからも陶芸を続けるんだ」

という決意を新たにした、土練機の導入の瞬間でした。

中古で手に入れたので古く見えますが、しっかり働いてくれる大切な道具です。

樋口萌さんの絵付けの光景を映像でご紹介しています。

→ click

丁寧に筆を運ぶ様子。

これが焼かれて、器として私たちの前にやってくるんですね。

樋口萌さん出展場所は、コルトン広場、スペイン階段前。

お隣は、庄内刺し子の糸綴(いとつづり)さん。

お向かいは、革のTSU ZU KUさんです。

樋口萌さんのインスタグラムは、こちらです。

→ click

藤田千絵子さん(陶芸)

Q1

長野県安曇野市で作陶する藤田千絵子さmm。

「工房からの風」には、どのような作品を出品されますか?

A1

今回出品させていただくのは、日用の器や花器です。

うつぎ(うの花)色の半磁器のシリーズを中心に、土に鉱物や砂を混ぜた白、釉薬に表情を持たせた茶色、金属のような黒の、4シリーズを出品いたします。

いずれも主張しすぎないシンプルなラインを意識し、ほぼすべてロクロにて制作しています。

できるだけ手の後を残さないように仕上げていますが、手に取った時の質感や軽やかさには、手仕事ならではのこだわりを感じていただけると思います。

私は次々と新作を生みだせるタイプではなく、じっくりと形にしたアイテムを長く大切に作っています。

独立以来、一貫して変わらないことは、「素朴で使いやすい器」を心がけて、ひとつひとつ丁寧に制作するということです。

それは、自分自身が使いたい器、身の丈にあった器、という想いが原点になっています。

そしてその器が、手に取ってくださる方にとって、特別ではなく、「おだやかな時間」「おだやかな暮らし」を共にできる道具として静かに在ることができれば嬉しいです。

Q2

藤田さんの工房で大切な、あるいは象徴的な、あるいはストーリーのある「道具」について1点教えてください。

A2

道具ではないのですが、工房を象徴するものは、窓の外に広がる北アルプスの風景です。

毎日、朝も昼も夜も、山や空や雲を眺め、鳥の声を聴き、季節を感じています。

工房にこもり時間に追われる日も、山の景色と空気で、気持ちが解放されます。

私にとって、暮らし(=制作)の一部です。

「工房からの風」の頃には、アルプスの冠雪を背景に、飛来してきた白鳥たちの声が響きます。

*写真は、これからの季節に見られる雪山の朝焼けです。

Q3

藤田さんのお手持ちの「工藝品」で愛用、または大切にされているものついて1点教えてください。

A3

「工房からの風」にも出展されていた大谷哲也さんのプレートです。

やはりシンプルな器にときめきを覚えます。

大谷さんへのある取材記事に

「僕にとって器作りは、息を吸ってはき出すくらい当たり前のことで、大谷哲也という人間が朝起きて一日生活をしていれば器ができる。

だからこそ、自分が吸い込む空気を常に質の高いものにしておく努力をされている」と、ありました。

自然体でありながら、自分に軸を持っていること、

なんて素敵なんだろう、と思いました。

どんなにシンプルな佇まいであっても、そこには作り手のストーリーがある。

私は独立して17年になりますが、大谷さんのこのプレートを手に取るたびに、自分を見つめなおすきっかけをもらう気がします。

『自分が吸い込む空気を常に質の高いものにしておく努力』

哲也さんの言葉、効きますねー。

そして、それを器を通して、折々心に響かせている藤田さんの心に敬意をいだきます。。

安曇野の山の景色を心に吸い込みながら作られた静かで穏やかな器。

コルトン広場、スペイン階段前のブースで出品されます。

藤田千絵子さんのインスタグラムはこちらです。

→ click

平井亮大さん(陶芸)

Q1

静岡県田方郡で作陶する平井亮大(りょうた)さん。

「工房からの風」にはどのような作品を出品されますか?

A1

私は静岡県の柿農家に生まれ、幼少期から伊豆の豊かな山や海が遊び場でした。

今回出品する作品にはそんな遊び場で出会った自然界の無垢な優しい色合いを表現したいと思っています。

柿農家の剪定作業で出る枝葉と田んぼから取れる藁を灰にして釉薬を作ったり、海で拾った貝殻で模様を付けたりしています。

作品を使って頂けるのが嬉しいので,マグカップなどの食器をメインに、できるだけ自然界では手に入りにくいものは加えない無添加なモノづくりを意識しています。

不安定な原料を使い、手跡の残るように作っているので1つ1つ雰囲気が違います。

是非手に取って選んで頂けたら嬉しいです。

・柿灰釉コーヒーカップ

実家の横にある柿畑は子供の頃の遊び場で5月の若葉の黄緑色が大好きでした。

柿灰釉は酸化焼成で黄色、還元焼成で緑色になります。

日常の中での使いやすさと容量を重視してサイズ展開しています。

・灰釉豆皿

自由度の高い豆皿はあえて不安定な原土や砂などを混ぜたり、柿や藁の灰釉を組み合わせて1つ1つ違う豊かな表情が見られるように作っています。

河原の石を拾って集めたくなるようなそんな気持ちになって頂けたら嬉しいです。

・花器(柿灰釉)

陶芸を始めて花器を作ったりするようになってから花がもっと好きになりました。

主張し過ぎない落ち着いた色とカタチを意識して制作しています。

Q2

平井さんの工房で大切な、あるいは象徴的な、あるいはストーリーのある「道具」について1点教えてください。

A2

剣先

自身でノコ刃を削って作ったもので陶芸を初めて教わった頃からずっと使っている相棒。

私は自分の手が一番の道具だと思っているのですが,剣先は手ではできない細かい削りや粘土を綺麗に切る作業には欠かせないです。

持ち手の部分がノコギリになっているのでその部分でも作品を削ったりできて大活躍なのです。

自分の手が一番の道具

って言えるのは素晴らしいことですね。

(そういえば、沖縄のnikadoriさんも、言っていました!)

そして、柿農家という生家や、生まれた土地の自然を敬愛し、自らの仕事につなげていること。

30代になったばかりの平井亮大さんの地に足のついたものづくり。

これからの展開も楽しみです。

平井さんの出展場所は、コルトン広場、スペイン階段前。

陶芸の千田徹さんの隣で、もっとも本八幡駅側です。

インスタグラムはこちらになります。

→ click

千田 徹さん(陶芸)

Q1

愛知県で作陶する千田 徹さん。

「工房からの風」には、どのような作品を出品されますか?

A1

スリップウェアと錫釉陶器を出品致します。

スリップウェアはイギリスのスリップウェアを軸とした写しのものと、点打したのちピックで引っ掻いて描くハート紋のものと二種類、錫釉の陶器は低火度錫釉を用いたものです。

どちらも西洋工藝を彷彿とするような柔らかで温もりを感じる陶器を目指しております。

東洋の凛とした硬く焼きしまった焼き物も美しいですが、自分がより美しいと思うのは西洋の焼き物の持つ柔らかな肌合、色鮮やかな色彩です。

特にスリップウェアの鮮やかな黄色、錫釉の艶やかな白は格別です。

初めて目にした時の感動は今でも鮮明に覚えており、そうした感動を他者にも伝えたいと思い日々制作しています。

Q2

千田さんが、工房で大切な、あるいは象徴的な、あるいはストーリーのある「道具」について1点教えてください。

A1

日陶産業製の0.1立米のガス窯。

今自分が陶器作りが出来ているのはこの窯のお陰です。

20代の頃自分の窯が欲しいという思いはあるもののほとんど予算のない状況で、そんな時にたまたま見つけ購入できたガス窯です。

ギリギリ自力で運べる重さなのでパワーゲート付の2tトラックを借り友人と2人で運び、自分達で小屋を立て煙突を立てました。

バーナーも大きなバーナーが一本だけなので無料で配管してもらい奇跡的な低予算で今の場所で陶器作りが出来る様になりました。

容量が少なかったりバーナーが一本だけだったりと不便なところも多いですが大切な相棒です。

Q3

お手持ちの「工藝品」で愛用、または大切にされているものついて1点教えてください。

A3

大沼道行さんの織部のリム皿です。

2015年頃だったと思うのですが益子の陶器市に出店した際に交流を持ち、その時いただいたものです。

大沼さんの陶器は用と美を絶妙なバランスで兼ね備えていると思います。

焼き物として力強く美しい、それでいて気がつくと食卓に並んでいる。

美しいが美し過ぎず気兼ねなく使えるというこのバランス感がすごいと思います。

自分の目指す陶器もこういったものであると思います。

陶芸家にとって、焼成窯は工房の要で、皆さんそれぞれにストーリーがあるのだと思います。

作り手としての時間を共に過ごしたまさに相棒。

愛おしい存在ですね。

千田さんの出展場所は、コルトン広場、スペイン階段前。

一番、本八幡駅側です。(反対側は下総中山駅側)

同じく陶芸の平井亮大さんの隣です。

千田徹さんのインスタグラムはこちらです。

→ click

絲綴 (庄内刺し子)

Q1

現在は愛知県にお住まいで、庄内刺し子の制作を続ける「絲綴」(いとつづり)さん。

「工房からの風」には、どのような作品を出品されますか?

A1

刺し子と布の風景

耐久性や保温性を図るために、布に糸を指し重ねて文様を作る「刺し子」。

寒さから大切な愛する人を守りたい気持ちや、東北の女性が持つ美意識から生み出されました。

自然と人が向き合い、共に生きることで見出された刺し子の美しさ、ひと針ひと針刺された温かな手触りのある布。

人の手を感じ、自然を感じ、どこか自分の内面にも通じるような、そういう風景のあるものを手に取っていただきたいと思います。

刺し子の前掛け

様々な文様を組み合わせて一枚の布に。刺し子の文化が根付いていた時代、女性たちは思い思いの文様を組み合わせて自分の前掛け(エプロン)を作っていたようです。

自己表現をする場がほとんどなかったであろう時代に、文様の選び方、組み合わせ方を工夫した自分だけの前掛けを着けて農作業をするということ。

私は、刺し子が布の修繕や補強の目的だけではなく、自分と向き合い表現する心のよりどころであったのではないかと考えています。

多目的風呂敷布

カゴバックの目隠し布や風呂敷として。

キッチンでは敷物としてもお使いいただけます。

一枚の布から多様な発想が生まれ、使う人の生活にとけ込んでいく。

人の用途に合わせてモノがあるというよりも、人の方がモノに寄っていくという考え方は今よりものが少なかった時代では当たり前だったんだろうと想像します。

ピンクッション

使い込まれた木のパーツを再利用したピンクッション。

子どものおままごと遊びを見ているようなほっこり優しい気持ちに。

大人だっておままごと気分で。針に優しい羊毛入りです。

クリスマスオーナメントカード

私たちの住む地球が愛に包まれ、全ての人々の幸せを願ったメッセージをプリントしたクリスマスカードに刺し子のオーナメントをセットにしました。

クリスマスツリーに飾ったり、チャームとして鍵やかばんにつけても素敵です。

精油を1滴つけて香り袋としてもお使いいただけます。

Q2

絲綴さんの工房で大切な、あるいは象徴的な、あるいはストーリーのある「道具」について1点教えてください。

A1

針に糸を通してチクチクと同じ目幅で縫い続ける。

ひたすら真っ直ぐ、時には弧を描くように。

1週間、2週間、毎日同じ文様を行ったり来たりしていると、だんだん自分の手が針と一体化した一種の道具のように感じてくるから不思議です。

手に針を委ねると、私の意思からは完全に切り離され、手が生み出した「ありのまま」のものができあがってくる。

チクチクチクチクと今日も私の「手」は軽快に、時につまずきながら働いています。

Q3

お手持ちの「工藝品」で愛用、または大切にされているものついて1点教えてください。

A3

漆塗りの木箱

私は箱が好きです。

木箱や竹で編まれた箱、紙の箱。たとえ中に何も入っていないと分かっていても、開ける瞬間に思わず心が弾んでしまうのは何故でしょうか。

90年代の名作、映画フォレスト・ガンプに

「Life was like a box of chocolates. You never know what you’re gonna get.

人生はチョコレートの箱のようなもの。開けてみないと分からない。」

という名セリフがあります。

私は箱というものの中に無限の可能性をみているのかもしれません。

古い漆塗りの木箱には日々使う裁縫道具を入れています。

時を経て持ち主が代わりながら使い続けられてきた黒漆塗りの木箱は、チョコレート色に退色して今は私の人生の傍に。

東北地方にお住いの時に出会った庄内刺し子を、ご自身の学びや感性に響かせて綴りあげていくお仕事。

時間、手間のかかる手仕事ですから、展示販売の構成はなかなか難しいかと思いますが、「糸を綴ることが好き」な方々が集える空間、ブースになるといいですね。

そして、糸に親しむ機会がなかった方の心にも新鮮に響くような。

今回は、こぎん刺しの「こぬるこぴあ」さんも出展されているので、ともにゆっくり布の手仕事に触れていただければと思います。

絲綴さんの出展場所は、コルトン広場、スペイン階段前。

絲綴さんのお名前の由来など読み応えあるホームページはこちらです。

→ click

chichi(布フェルト)

Q1

3回目の出展となる布フェルト作家のchichi(シシ)さん。

「工房からの風」には、どのような作品を出品されますか?

A1

布地に羊毛繊維を重ね、お湯と石鹸を使って縮絨する「布フェルト」の装いのアイテムを作っています。

柔らかな空気を孕むウェアは軽くあたたかく、身体と心を包んでくれます。

繊維素材は多くの場合、糸に紡ぎ織られたり編まれたりして私たちの生活の中にありますが、フェルトは紡ぎや織りの工程なしに、羊毛繊維が本来持つ絡み合う性質を使って作られた布です。

織機や手道具を介さず、自らの手のひらを使って布や立体を作り出す過程は、常に繊維と一緒に呼吸し、対話しているような気持ちに。

手のひらの感覚を研ぎ澄ませながら、羊毛を重ね縮めている時、繊維1本1本がそれぞれ意思を持っているようにも感じられます。

バラバラだった繊維が手の中で動いていくようで、私の感覚も生き生きとしてくるのです。

羊毛繊維は手のひらの摩擦と振動により、布地のわずかな糸の隙間に入り込んで、吸い付くように絡み縮んでいきます。

徐々に生まれてくる豊かなしぼは、投げかけた言葉に素材が答えてくれるような感覚。

何よりこのウールの力に魅了されています。

現れたテクスチャーは身に纏うとより一層美しい陰影を見せてくれます。

ウェアにおいてはフェルティングでしか表現できない優しくぽってりとしたフォルムを実現するため、縮絨と縫製の仕方に独自の工夫を持たせています。

一般的な服作りとは異なるchichiの布フェルトウェアの魅力のひとつです。

繊維造形の世界に入ってだいぶ経ちますが、気がつくと「布フェルト」の独特な色と質感の世界に夢中になっています。

ぜひ直にご覧いただけますように。

Q3

chichiさんのお手持ちの「工藝品」で愛用、または大切にされているものついて1点教えてください。

A3

その土地の人が自らの手や指で天然繊維を編組しつくり出す、その行為、構造が見えるものに惹かれます。

織りをはじめ、編み、組み、絡める、巻く、結ぶ、縒る、糸を刺すなど、日本国内はもちろんアジア、アフリカの手仕事には目がありません。

ひとつひとつの素材を知ることで生み出されてきた作り手の工夫、その想いや手の温もりが感じられ、ものづくりをしていて励まされたり学ぶことも多いです。

私にとってとても自然に馴染み、寄り添ってくれる存在です。

その類いで大事にしているものが幾つもあり、その中から中国の棕櫚刷毛を選びました。

私を繊維造形の世界に導いてくれた恩師から、20年近く前にいただいたものです。

一番の魅力はこの棕櫚をおさえるように一定のリズムで刺した糸目と、それに伴い束ねられる繊維の美しさ。

よく見ると、同じ棕櫚の繊維を縒り合わせた糸で刺しています。

もちろん私たちのよく知っている棕櫚縄ではなく、うんと細い棕櫚糸。

この固く強靭な繊維を細く縒るなんて考えも及びませんが見事なこと。

棕櫚皮の本来持つ繊維の流れや構造を利用しつつ、密度と強度を考慮し尽くされた手仕事です。

糸の隙間に斜めに交差するように流れる繊維の束にうっとりとしてしまいます。

また、棕櫚自体に油分があり水にも強いので本来の用途としては表装の仕事に使うようなのですが、私は時々卓上の掃除や籠の手入れに使っています。

日本でもたわしやほうきなど棕櫚製の優れたものがありますが、多くは耐久性の高いエナメル線などで束ねた仕立てですね。

ここまで繊細な棕櫚の道具にはまだ出会ったことがありません。

やはり棕櫚の本場の手仕事なのだと感じています。

chichiさんの映像もインスタ版を既に公開しています。

(まもなく、もう少し長いyoutube版も公開予定です)

→ click

chichiさんの出展場所は、ニッケ鎮守の杜に入ってすぐ左手の小高い丘のようなところ。

お天気がよいと、空間に伸びやかに美しい布フェルトの作品がたなびくことでしょう。

chichiさんのインスタグラムはこちらです。

→ click

小野彩香さん(フェルト・裂織り)

Q1

東京都でフェルトを中心に制作を続ける小野彩香さん。

「工房からの風」には、どのような作品を出品されますか

A1

私は、羊毛を縮絨してフェルトの作品を制作しています。

寒くなり始めたこの季節にフェルトのふんわりとしたあたたかい作品をお試しいただければと思います。

彫刻的な帽子を中心にストールや小物などを出品致します。

また、365日毎日使いたくなるバッグをコンセプトとした裂き織りのバッグも出品致します。

シンプルでシック、モノトーンのバッグです。

今回初めてのお披露目となりますのでドキドキしています。

Q2

小野さんの工房で大切な、あるいは象徴的な、あるいはストーリーのある「道具」について1点教えてください。

A2

紡ぎ車です。

私は、専門学校でテキスタイルの勉強をしました。

織も紡ぎも、まさかこんなに私に寄り添って支えてくれる存在になるとは思ってもみませんでした。

特に糸紡ぎは、一定のリズムを刻みながら無心に手を動かす事が心地良いです。

自分のペースを取り戻すひとときを与えてくれます。

この紡ぎ車は専門学校卒業と同時にちょっと無理して購入しました。

最初は白木でしたが、自分で塗装し、調子が悪くなったら調整して使い続けています。

これからも大切にしていきたいもののひとつです。

海外の方にも注目されている小野さんのフェルト。

ニッケ鎮守の杜、おりひめ神社の空間に、フェルトの特性を生かした造形的なフォルムの帽子が出現するのが楽しみです。

小野さんご自身がとてもファッショナブルで、また、以前は法律を専門的に学んでいらしたという独自の感性と歩み方の中から生まれる作品の数々。

深く見ていただけたらと思います。

小野彩香さんのインスタグラムはこちらです。

→ click