幸せでいればよいのだから

「工房からの風」、出展作家の方々もいよいよ準備も集大成のことですね。

私たち主催者側も佳境に入ってきました。

明日は、設備、警備、清掃・・など、まさに縁の下の力持ちのコルトンプラザの方々との合同会議日です。

事故なく、天候に関わらず、来場者様、出展作家の方々、皆様が少しでも心地よく過ごしていただけるように。

そう願って会議を行います。

願う、と言えば、金曜日は、おりひめ神社での安全祈願祭。

宮司様にお越しいただいて、「工房からの風」の安全を祈願していただく神事を行います。

土曜日15日には、20回展記念の特設サイトが公開。二日ごとに記事が公開されていきます。

そして、恒例の出展作家の皆さんからのメッセージをお届けするブログが連日公開となっていきます。

「工房からの風」では、陶、漆、木工、金工、染織、硝子・・・

とさまざまなジャンルの作り手とその作品がコルトンプラザの広場と庭に集います。

家の中で、これらが集うところってありますか?

ダイニングルーム、それも食器棚の中も、そのような場の一つではないでしょうか。

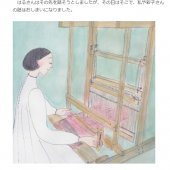

婦人之友社様で連載をさせていただいている「おばあちゃんの食器棚」というお話。

第7話が掲載となりました。

今回は、ウールのブランケットのお話し。

彩子さんという作り手が織ったウールのブランケットが語りだします。

・・・

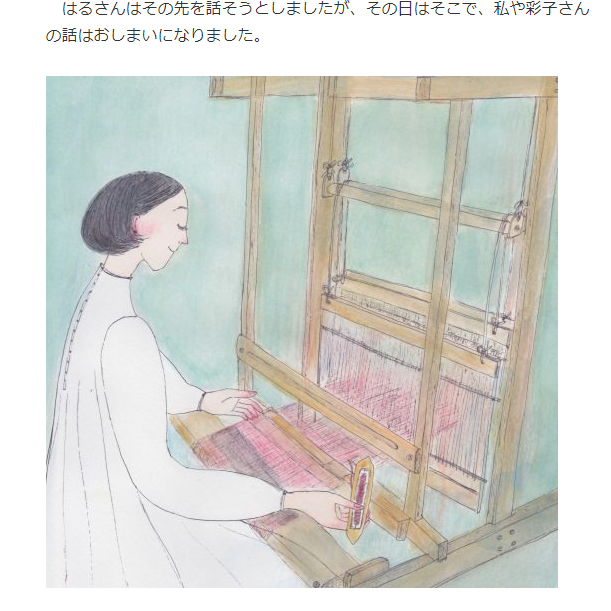

織り手の幸せな時間は、糸と糸とが交わる空気の中にきっと織り込まれていく。

なんて恵まれた仕事と巡り合えたのだろう。幸せでいればよいのだから。

温もりを生む布づくりが、彩子さんの人生そのものを温めていたのでした。

・・・

幸せでいればよいのだから。

そんな単純にものごとはいかない、ですよね。

でも、そうはいかないからこそ、巡り巡って、そう思えるようになることもあるかもしれません。

今話の語り手ウールのブランケット、そしてその織り手の彩子さんのお話し、ぜひ読んでみてください。

→ click

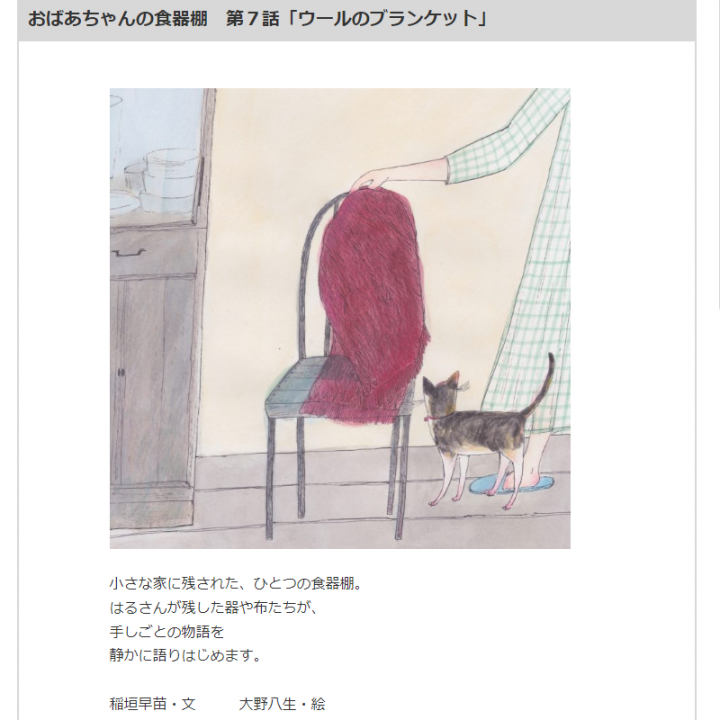

素敵なイラストを描いてくださっているのは、

「工房からの風」のメインビジュアルと同じく大野八生さん。

今回の織り手は、まさに天女のようです。

バックナンバーも一部お読みいただけますので、ぜひに。

ご感想をお寄せいただけますと大変励みになります。

(物語の最後にフォームがあります)

「工房からの風」を続けてきた中で出会えたたくさんの作り手の方々、その作品。

このささやかな物語に粒子のようにちりばめられているのだと思います。

スペシャル企画 大野八生さんによる似顔絵描き

10/12日修正追記

郵便配達が土曜日には行われなくなったので、

到着を17日月曜日まで有効とさせていただきます。

+++

第20回展記念特別企画

『大野八生さんによる似顔絵描き』

お申込み → 抽選 → 当選ハガキ持参 → 指定日に実施

「工房からの風」第20回の開催を記念して、

第5回からメインビジュアルを担当くださるイラストレーターの大野八生さんが、

20名様限定で「工房からの風」の当日に、似顔絵をお描きします。

ご希望の方は、はがきで応募をお願いいたします。

当選された方へは、当選通知のはがきをお送りいたします。

(落選された方への通知はございません。

往復はがきではなく、63円はがきか、私製はがきに63円切手でお願いします)

似顔絵描きの日時は以下となります。

10/29(土)・ 10/30(日)

両日 13:00~16:00の間、お一人様15分

料金 2,000円

ご当選者様には、当選はがきに当方で時間を指定させていただきます。

《ご応募はがきの送り先》

〒272-0015

千葉県市川市鬼高1-1-1ニッケコルトンプラザ

ギャラリーらふと「工房からの風」

似顔絵希望 係

締め切り:10/17(月)到着分まで 10/15(土)到着分

はがきには以下をお書きください。

【1】ご来場希望日 10/29(土)、10/30(日)、もしくは両日いずれでもの3つから

(時間指定はできません。希望日が書かれていない場合無効とさせていただきます)

【2】お名前

【3】ご住所 〒

【4】携帯電話番号

《ご注意》

お一人様のご応募は1口とさせていただきます。

複数でのご応募は無効とさせていただきます。

似顔絵は1名様ずつとなります。複数人数では承りません。

似顔絵は当選者様ご本人に限り、他者への譲渡はご遠慮ください。

《大野八生さんより》

20回展のお祝いに、楽しいことでお手伝い出来たらと思っています。

但し、「写実的!」な似顔絵ではありませんので、ユーモアをもってご参加いただけますと幸いです。

当日の場所など詳しいことは、ご当選者様への通知はがきに記します。

皆様のご応募をお待ちしています。

出展作家名公開しました

第20回「工房からの風」

出展作家名を公開いたしました。

→ click

3年ぶりの通常開催となります。

ご予約制は行いません。

但し、完全終息はしておりませんので、諸々配慮し注意深く運営いたします。

尚、今年度は飲食物販は行わないことといたしました。

基本的なこまやかなお願い事項は直前にあらためてお知らせさせていただきます。

まずは、10月29日30日の土日、

ニッケコルトンプラザへお越しいただけますように、手帳にチェック!お願いいたします。

今年のメインビジュアルは、↑ です。

大野八生さんに描いていただきました。

10回展のときのイラストと呼応する感じです。

カラーは、藍の生葉染の色を地色に、絵や文字を藍色で。

20回という回を重ねられてきたこと。

ニッケ鎮守の杜、手しごとの庭で育てた藍の生葉染めを毎年続けてきたこと。

染め重ねてきたことに思いを寄せて、この色にちなんだカラーでデザインをしました。

清々しい藍カラーの20回展。

乞うご期待ください!

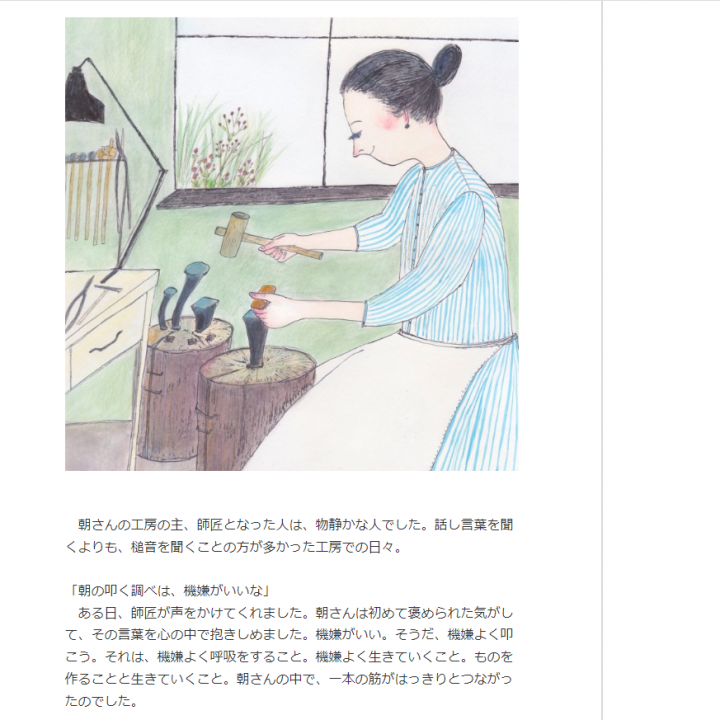

おばあちゃんの食器棚

連載物語のご紹介を。

婦人之友のサイトで6話目となった連載のお話が公開になりました。

「おばあちゃんの食器棚」

文章は「工房からの風」のdirector 稲垣早苗、

挿画は「工房からの風」のメインビジュアルを手掛ける大野八生さん。

→ click

工藝のお店を営んでいた、はるさんというおばあちゃんが亡きあとに残された大きな木の食器棚。

その中にある工藝品が、毎回語り出すというストーリーです。

第1話 大きな食器棚(プロローグ)

第2話 漆のご飯茶碗

第3話 こぎんのティーコゼ

第4話 木のサラダボウル

は、婦人之友本誌に。

図書館にあるかと思います。

また、5話目からがweb配信となりました。

第5話 呼び寄せのポット

は、こちらから

→ click

「工房からの風」をはじめ、たくさんの工藝作家との出会いの中から生まれた物語。

誰か特定の作家を描いているのではなく、今まで出会った作家の方々から学んだことが睦みあって架空の作り手が誕生しています。

「工房からの風」をお気にかけてくださる方々には、ぜひお読みいただけたらとご案内させていただきます。

特定の作家を書いているわけではありませんが、

挿画の人物や作り手として描かれた姿には、モデルがいます。

漆のご飯茶碗のお話に登場する漆掻きは、平井岳さん → click

こぎん刺しは、針の森さん

木工は、富井貴志さん → click

呼び寄せのポットのポットは、萩原千春さんのポット → click

そして、今話の銅の茶匙は、吉田史さん → click

裏話?のようですが、作家や作品をご存知の方は、別の楽しみ?として、お伝えしますね。

ものつくるひとと、つくられたもの、そして、使うひとの時間の中で育まれていくもの。

毎月1話ずつ連載となっています。

安藤大悟さんより(陶芸)

先日はお時間を作って頂き、誠にありがとうございました!

とても実りある時間でした。

まず、運営・風人の方々の温かい雰囲気がとても伝わりました。

ミーティングを行う事で、「工房からの風」に対するみんなの共通認識がハッキリし、

御来場のお客さまと参加作家がどれだけ気持ちよく当日を過ごし、

作品を使い手の方に届ける事に集中する事が出来るかを考えられているのだと思いました。

「工房からの風」20年という節目の年。

これだけ回数を重ねて継続して取り組みが続いているのは、

稲垣さんをはじめ運営の方々の想いに賛同する、作家や来場者の志が高いからだと感じました。

作家としてやらなければいけない事は、数やクオリティは前提条件で、一生懸命、全力でのぞむこと。

クラフトフェアは交易所。

出展することで多くの人と交流し、表現の幅を広く持ちたい。

コロナで世界は変わり、人と人との距離をとったり、気軽に商品をネットで購入したり、

現地にいなくても仕事ができる世の中になっている。

そんな時代だからこそ、

「ありがとうございます」と手渡しをする。

その機会を大事にしたい。

自分にとって、とても参加したかったクラフトフェア。

もっと先を見て、こんな風になっていきたいなと思う自分に向かうための行商地の一つ。

ここで見聞きしたことを存分に生かし、今後につなげて、また何かの形で関わっていきたいと強く思いました。

引き続き、どうぞよろしくお願いいたします!

安藤大悟

インスタグラム → click

鈴木友子さんより(木工)

ニッケコルトンプラザへは電車でしか行ったことがなかったので、道の確認のためにも車で行きました。

ギャラリーらふとの前に準備してくださったテントと椅子と待ってくださっていたスタッフさんたちを見たときに

「今年は参加できるんだ」という実感がわいてきました。

2020年にはじめて選考を通過したのですが、コロナ禍で出展取り止めとなりました。

初出展者の参加が取り止めと決まるまでの数か月間は、自分の作ってきたものを見直したり価格について考え直したり、

稲垣さんに作品を見てもらって構成の相談に乗ってもらったりと展示に向けてあれこれ考え続けていたので、当日を迎えることはできなかったけど意味のある日々を過ごせました。

展示はできなくても実りはあったと納得はしていましたが、2020年の「工房からのそよ風」にはどうしても行く気が起きず、やっぱり自分はそうとう落ち込んでるな…と自覚し、再度応募したのが今回でした。

ひとりひとりの自己紹介や稲垣さんのお話も真剣に聞いてはいましたが、2020年のことが頭をよぎりながらあの場所にいました。

みなさんの自己紹介はずっと聞いていたいくらい楽しかったです。

(布の女性のかたのお話と作品が素敵で、話しかけてもう一度黄色い布を見せてもらいたかったのですが、できませんでした)

うまく言えませんが、みなさんの言葉がぜんぶ届いた気がします。

「わかる!」と思うことが多かったです。

そういう方が当日は50人集まるんだな…と思うと、ワクワクしました。

風人さんが「工房からの風は言葉がすごく届く場所」(だったかな?)とおっしゃっていたことも印象的でした。

同じ木工作家の方ともお話しできて嬉しかったです。

たくさんの方が工房からの風に携わっていることがありがたく、それに今年は参加できると実感できた時間でした。

ミーテングの機会を作ってくださり、ありがとうございました。

当日までどうぞよろしくお願いいたします。

もくのすけ

鈴木友子

HP → click

豊田陽子さんより(染織)

はじめに稲垣さんのお話で、「霧の中に入ってしまったときは、初心に戻る」とおっしゃったことに、あっ、と思いました。

2017年の初参加の時は、とにかく自分の作品を売りたくて、どうしたら売れるのか、それがピラミッドの一番上にあって、作る喜びや楽しさが底の方に沈んでいました。

常に数字が頭の中でグルグルしながら制作していて、自分の心が苦しくなっていたことにも気づかず、

全身アトピーになり、その他謎の体調不良のなか鞭打ちながらとにかく制作しなければならない!と。

今振り返れば、それでよくやってたな・・といった感じです(笑)

おそらく、その当時も稲垣さんは「工房からの風」の参加作家に向けて同じような言葉を投げかけていたのではないかと思いました。

でもその時はその言葉の本当の大切さに気付けずにいてまさに霧の中にいたんだなと。

あれから5年たち、他の作家さんとのより深い交流もでき、自分の心とからだを見つめなおし、ピラミッドの構成が変わり、少しずつ少しずつ霧が晴れていったこと。

2017年の参加は転機だったと思っていましたが、なぜこの仕事を始めたのか、光輝いていた大切なその思いが、それが相手に伝わるのだと。

「霧の中に入った時は初心に戻る」

今回この言葉で一番心が震えたことで、自分の軌跡を改めて振り返り今回参加させていただけることの有難さをより強く実感しました。

他の作家さんたちの自己紹介でも、ああ、同じような悩みを持ちながら制作しているのだなあとか、自分とは違ったスタンスで制作されているのは興味深い!とか、創作をはじめて間もないフレッシュな感覚で自由に制作されている作家さん(素敵!)など、

本当に暑さを忘れるぐらい楽しい時間でした。(自分の発表は緊張で震えましたが)

前回とは違ったいい意味での緊張感と、今の自分にとって精いっぱいできること。

自分への期待で静かで底の方からワクワクとした熱を得ることができました。

突然の体調不良にならない限り、ミーティングに参加をしようと思っていましたが、これからさらに制作を進めるうえで、自分が思っていた以上に大切な心持を持ち帰ることができました。

他にはないこの現地でのミーティングは本当に大事で、このような難しい状況の中でも集まれる人だけでと開催された意義を実感しました。

本当にありがとうございました!!

豊田陽子

HP → click

前田昌輝さん(木工)より

昨日はミーティングに参加させていただきありがとうございました。

あの場にいた人たちからたくさんのパワーをもらって帰って、未だ興奮冷めやらずな感じです。

「工房からの風」は他に類を見ないクラフトイベントなんだなと確信しました。

クラフトイベントという言葉すら似あわない気がします。

稲垣さんやスタッフの皆さん・風人さん・そして出展作家さんたちの心がすでに同じ方向をむいていて、

その親身で優しくも芯が通った熱い想いに包まれる感覚。

受付の少し前に会場に着いたのですが、ショッピングセンターから森に入った瞬間に空気が変わり優しい風に包まれて、まず神社とお稲荷様にお参りしたときの心地良さがまだ鮮明に残っています。

まさに「風」なんだなと。

そしてそれは本展だけで過ぎ去っていくものではなく、常にあの場所でさわやかに吹き続けている風なんだと思いました。

出展作家の皆さんの落ち着いた自己紹介を聞いているうちに何をしゃべればよいのかと頭が真っ白になっていく自分がいました。

制作活動が生活というより体の一部なんだなと感じるほどさらりとした皆さんの自己紹介。

良い刺激になりました。

私は頭が真っ白のまま順番がきてしまい、うまく伝えられなかったなぁと反省しています。

でも会が終わって皆さんに作品を見てもらいお話が出来たことで少しは伝わっていたのかなと。

初参加なので雰囲気だけでも味わいたい一心で参加しましたが、予想以上の繋がりを得ることが出来ました。

ありがとうございました。

前田 昌輝(タジェール・デ・マエダ)

HP → click

立花怜己さんより(革)

昨日はミーティングありがとうございました。

去年はミーティングがリモートだったと出展された方から伺っていたので、今年の顔合わせミーティングがあるか心配していました。

体調を崩さないかぎりはもちろん参加の予定だったので、全員ではないけれど出展者の方や風人さん、スタッフの皆さまに会うことができて嬉しかったです。

他のイベントだと隣のブースの方としか話す機会がなく、出展者同士の交流が少ないですが、「工房からの風」に初めて出展したときに顔合わせや懇親会があることで、離れたブースの方、違うジャンルの方と話すことで、当日に声をかけあったり助け合ったりに繋がったと思っています。

昨日はまさかの自己紹介が1番で、焦って自分が何を話したかは覚えていません…

みなさんの自己紹介や、作品を見せてもらったことで自分のモチベーションも上がりました。

前回とは出展場所の雰囲気が全然違うので、どのような展示にしようかまたまた悩みそうです。

今の状況では難しいと思いますが、懇親会の開催を願っております!

当日の場所のイメージ、出展者さんとの顔合わせ、20周年と知り、昨日は実りある日になりました。

引き続きよろしくお願い致します。

立花 怜己

HP → click

橋本瞳さんより(金属)

昨日はありがとうございました。

久しぶりに顔を合わせお話を伺い、思いと庭の空気が変わらずにあることを嬉しく思いました。

昨日は帰ってすぐに少し休もうと少し横になっても、庭の映像と自分がどうあの空間に展示するかが脳裏に浮かび結局寝ることはできませんでした。

行かなければその映像が鮮明に出てくることはなかったので、それだけでも大きなことだと思います。

ミーティングに参加して感じたことは、その場の空気を感じ、改めて参加するのだな、と実感しました。

そして、この猛暑とコロナの波のピークの中、遠方から来られた方の思いには感心し、その熱量には身が引き締まりました。

また、普段風人さんをされている方々が金属では参加されるので、その思いを伺うことができたことは刺激になりました。

私の中で風人さん達は少し先を歩んでいる先輩のような存在であるような気がします。

その方々でも何度も自分を振り返り、ここでチェレンジすることを選び、期待と不安を抱えていることに、

自分もこうしてこの先も、振り返り挑戦していけるように進んでいきたいと思い、そして道が先へとまた伸びていくのを感じました。

私事ながら、7/31に短い個展を終え、翌日にミーティングに参加しました。

今回の工房からの風の自分のテーマに今回の個展は繋がっているものでした。

勝手ながら、参加が決まる前から工房からの風を見据えて、まず個展でやってみる、

たとえ出られなくても、まず一つ形として提示してみようと思い進めていました。

その展示が終わり、ミーティングに参加し、そこにはそこで行われるたった一度の展示があると感じました。

空間と風は、自分の計画の中では感じられていませんでした。昨日それを感じ、計画のようなものがその風と空間により

一度さらりと流され、再構築されるような感覚でした。

その場の空気、皆さんのお顔、会話、思い、作品、それらを体験したことで、自分の向かう気持ちの後押しとなり、

一人で考えていたものが、空間と人を含み、よりリアルで広がりを持ったものになりました。

一歩一歩当日まで進んでいきたいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

橋本 瞳

HP → click

森川達男さんより(木工)

先日はありがとうございました。

伺えて本当に良かったです。

皆様のお話を伺っていると、真っ直ぐなモノづくりの思いが伝わり少し感動を覚えました。

私は大学を出るまで、プラモデルも作った事がない、まったく物づくりとは興味も縁もない人生でした。

高校時代、認知症の祖母の介護経験から福祉大学へ行きました。

そこでの授業で施設で徘徊しているおじいちゃんが、長年使っていたお気に入りの椅子に座ったら徘徊が止んだという話を聞いて、木工の道に入りました。

今日皆様の真っ直ぐな物づくりのお話を聞きながら、私は自分らしくあれる椅子を作りたいなと思ってこの道に入った事をぼんやり思い出しました。

今おかげ様で独立して、お仕事も少しいただけている状況ですが、お客様の要望に応えているだけの事に少し疑問を持っていたのかもしれないなと思いました。

工房からの風では自分の本来のテーマである「自分らしくあれるアイテムを作る」ということを念頭に出展できたらなと考えております。

どこまでできるか分かりませんが、自分なりに挑戦できたらなと思いました。

このような機会をいただき、重ねてありがとうございました

引き続きどうぞよろしくお願いします

森川達男

インスタグラム → click

南馬久志さん(藍染め)

改めて貴重な時間を頂きありがとうございます。

本音で話をさせていただきます。m(_ _)m

当日はあまりにも精度の高い作り手が揃い、至極納得のいく理由でご出席をされていたものなので、

この方たちと切磋琢磨できる喜びと、突き付けられた厳しい課題に、自身の力が通用するか萎縮をしてしまいました。

大変な場所に来てしまったというところが本音です。

当日は腹痛がひどく苦しい時間でした。

また当日のミーティングは本番までに仲間とお会いできる最後の機会だったのに、

コミュニケーションが取れなかった事が反省点です。

持ち帰った情報も少なかったです。

次回再会した時はたくさん挨拶をしたいと思います。

そして作品を仕上げていく以外に、屋外での展示を最大限に活かしたいと思いました。

うまく立地を活かして、藍染布ができるまでのストーリーが伝えられると思います。

自然光の下で、藍の色、布と模様の陰影、庭に吹く風を受けとめては流す様を見ていただけたら、

日光に強い藍染布の特徴を活かせるなと思います。

技術面では、時間がないので今まで以上に時間を費やして研鑽をしていきたいです。

品質を高めるための試作を早く完成させていきます。

20歳の丁稚奉公時代、テキスタイルから頂いた大きな感動が僕の不変の原動力が「初期感動」です。

お話をくださりありがとうございます。

メモを辿り、苦しくも新鮮なあの時間に留まれるように日々を過ごします。

稲垣さんの言葉、ピシピシと突き刺さります。

再会した際には、たくさんいろんなお話を聞きたいです。

最後に当日、風人の方(小柄な女性)がお声をかけてくださり、

緊張がほぐれ現場での思考や算段ができた事に大変感謝しています。

引き続き宜しくお願いします。

南馬久志(かぜつち模様染工舎)

HP → click