2日目日曜日

「工房からの風」初日を終えました。

早朝の予想をはるかに超える雨に、主催者、風人さん、

出展作家全員が力を合わせて水たまりを最小限にして開きました。

10時前に雨はあがり、来場の方々をお迎えできました。

お足元のわるいなかにも関わらず、たくさんの方々にお越しいただき、

感謝の気持ちでいっぱいです。

日曜日は傘マークがありませんので、土曜日よりも見ていただきやすいことと思います。

2019年の「工房からの風」に、ぜひ、お出かけくださいませ。

:::

日曜日のみ出展

寺田本家さん

チャリティーの風

14:30より、コルトン広場・ワークショップテントAにて

出展作家と、風人さんたちがチャリティーでご寄付くださった作品を、当方で袋詰めをしました。

こちらを1500円以上(できましたら2000円以上)で、空くじなしでお渡しいたします。

今年、2000円でお願いしたいと思いましたのは、先週末の台風被害が急に起こったからです。

集まった義援金を全額、日本赤十字社の

令和元年台風第15号千葉県災害義援金

令和元年台風第19号災害義援金

に半分ずつ送金することとさせていただきます。

できましたら、1000円ずつ計2000円のご寄付をお願いしたく存じます。

(当初は1500円以上とお伝えしましたので、1500円でも承ります)

:::

トークイベント

火を巡るものづくりの旅

大野七実×岡林厚志×吉田慎司×稲垣早苗12時から13時 おりひめ神社奥五行テント

:::

ご紹介ができておりませんでしたが、カナルファームさんも新鮮野菜と、

手作りのジャムやお菓子をご用意くださっています。

すこやかおいしい食の数々。

:::

文庫テント

ぜひ、お立ち寄りください。

コルトン広場です。

風人さんたちのものづくりにおける大切な本が持ち寄られ、

この場でお読みいただけます。

表紙を写メして、あとで探して読まれるのもいいですね。

今日は、雨の足元対策で出展作家さん大忙しでしたので、

おひとり(陶芸の二井内さん)を除き、どなたも来られなかったと!

お時間見つけて、ぜひ出展作家の方にもお立ち寄りいただきたいです。

「風50+」も、ここで販売しています。

長野麻紀子さんと、松塚裕子さんがご案内くださいます。

:::

花壇を見ながらのトキニワカフェでのカフェ時間など、

これまた、あれもこれもご案内したくなってしまいますが、今晩はこのへんで。

明日も作家の方々とともに、皆様のご来場をお待ちしております!

あ、今、天気予報で、日曜は曇りから晴れへと!!!

うれしいーー。

お庭の風情もお楽しみくださいませ!

お待ちしています!

第17回「工房からの風」いよいよ始まります。

19日土曜日10時から16時30分まで、

ニッケコルトンプラザ屋外会場で開催します。

荒天予報はありませんので、屋外で通常通り開催します。

(雨天決行・万一荒天の場合は朝8時に変更した旨をこちらで発表します)

:::

金曜日、日中雨予報でしたが、一瞬パラリとしたくらいで、

路面は乾いたままに準備を終えました。

夜中に降るかもしれませんが、予想よりは路面が保たれているように思います。

予報では、降っても午前中で、午後からは曇り。

日曜日は、曇りと晴れマークです。

先週末を想えば、ありがたいことです。

「工房からの風」予定通りに開催いたしますので、ぜひお出かけくださいませ。

:::

会場に到着されましたら、「本部テント」が2か所ありますので、

ぜひお寄りください。

・案内状(フライヤー)

・ワークショップ、デモンストレーション、トークイベント案内

・会場マップ(裏面アンケート:プレゼントあり)

ぜひ、お持ちください。

:::

チャリティーとトークイベントは日曜日のみです。

:::

<Craft> 工藝・手仕事・クラフト展示販売

■ 今年度作家の出展50ブース

■ 風セレクションテント

(出展経験作家で企画運営に加わってくださった作家の作品)

<Foods> 食品販売・飲食

■ トキニワカフェ

花壇を愛でながらのヒトトキを。ドリンク+スウィーツ

・CORDUROY

・pâtisserie MiA

・ncafe+tsubomi

■ カフェ ポステン (コーヒー・焼菓子)

■ カナルファーム (野菜・ジャム・焼菓子)

■ 寺田本家 (日本酒・焼菓子)日曜日のみ

■ 銀座アスター

<ワークショップ>

開催テントにて、開始30分前よりお申し込みを受け付けます。

一度30分より前に開催テントで様子をみてこられることをおすすめします。

詳しくは → click

■ アトリエ倭 (木工)

■ Ohama (革)

■ 大野八生 (植物リース)

■ 今野 恵 (フェルト)

■ 勢司恵美 (竹)

■ 原 真紀 (アロマ)

<素材の学校>

お子様に工藝、ものづくりの魅力を体験いただくプログラム

→ click

■ 磯 敦子 (綿)

■ CHIAKI KAWASAKI (金属)

■ フクシマアズサ (ほうき)

■ 森 友見子 (再生紙)

■ 谷田貝陵子 (革)

<デモンストレーション>

ものづくりの制作公開

→ click

■ hyakka(木工)

■ 吉田慎司(ほうき)

<企画テント>

■ 文庫テント

言葉の世界を大切に想う工房からの風ならではのテント

Anima uni (金属)

松塚裕子 (陶磁)

■ 五行テント

今回は、五行のうち「火」がテーマ

・トークイベント(20日(日)12時~13時)

「火を巡るものづくりの旅」

大野七実 × 岡林厚志 × 吉田慎司 × 稲垣早苗

■ 庭の駅

・庭で育てたハーブでつくったバス用ドライ

・ミックスシード

・ブーケ

・ミニ盆栽

・草木染め素材

・草木染めハーブサシェ

・オリジナルTシャツ

・オリジナル手ぬぐい

お伝えしたいことはいくらでもあるのですが、あとは会場でぜひご体験ください。

五感を通して、「工房からの風」をお楽しみいただけますように。

出展作家、主催者ともに、皆様のご来場を心よりお待ち申し上げております。

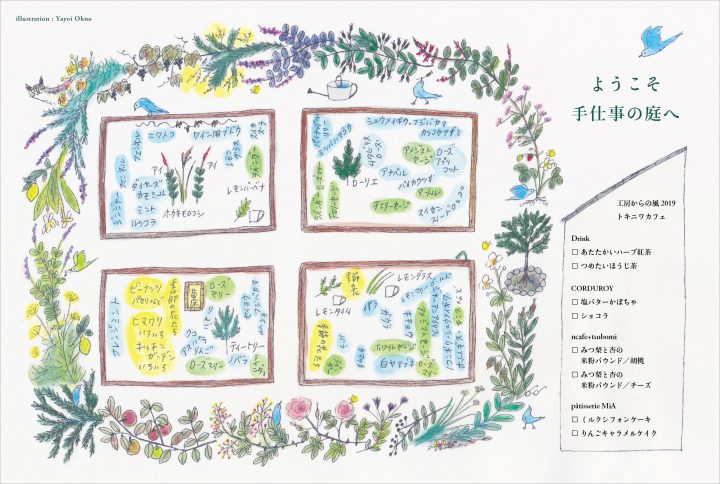

トキニワカフェ

年に2日間だけ出現する「トキニワカフェ」。

今年は、こんなすてきな絵を大野八生さんにお描きいただいて、

ティーマットを作りました。

トレイに敷いてお出ししますね。

花壇のほとりのお席で、植わっている草花を見ながら、

茶菓を楽しんでいただけたらと思います。

今年のメニューの予定はこちらです。

ドリンク

〇あたたかいハーブ紅茶

〇つめたいほうじ茶

スウィーツ

〇CORDUROY

・塩バターかぼちゃパン

・ショコラパン

〇ncafe+tsubomi

・みつ梨と杏の米粉パウンド/クルミ

・みつ梨と杏の米粉パウンド/チーズ

〇pâtissier MIA

・ミルクシフォンケーキ

・りんごキャラメルケイク

ニッケ鎮守の杜、galleryらふと近くに販売テントが建ちます。

お席はスタッフがご案内いたします。

(通年でお庭の手入れをしてくださっている庭人(にわびと)さんが担ってくださっています!)

皆様のお越しをお待ちしております。

※なくなり次第終了とさせていただきます。

※台風の影響で輸送の遅延の可能性があり、一部のお菓子の到着が遅れる場合がございます。

※ほか、急な変更の場合は、現状に応じてご容赦くださいませ。

お庭ととのえ

今日は水曜日。

明日、木曜日のテント建てを前にお庭の整備。

とびっきり好きなシュウメイギクが、見ごろ!

なかなか、工房からの風にぴったりって難しいので、今年はやったっ!!ていう気持ち。

藤袴も満開。

セイヨウフジバカマも満開。

ホトトギスも満開。

ガーデンシクラメン!も満開!って、なんでもかんでも満開じゃないですか!!

すばらしすぎるー。

なんでしょう。

砂利の補強。

雨が降った時に、少しでも歩きやすいように・・。

土も補強。

くぼんだところや、根っこが張ったところに盛っています。

小枝拾いも。

台風のあと、大枝拾いはしたのですが、あんがい、こういった小枝拾いが重要なんですよねー。

というわけで、会場整備は順調です。

いつもこのあたりの日程では、パソコンでの頭脳労働!が主力なのですが、

今年は肉体労働もいい感じで行っています。

筋トレの成果!か、結構できるわ、わたし(笑)と、軽やかに動けております。

なんといっても、全国からはるばる目がけてやってきてくださる作家の方々、

そして来場くださる方々を想うと、ほんとうに心が弾みます。

土曜の傘マークがうらめしいですが、降ったとしても予定通り、屋外での開催を目指して準備中。

きっと、全国に散らばる工房から、作家の方々、そしてお気にかけてくださる方がいらっしゃると思い、レポートでした!!

台風のあとに

このたびの台風で被害に遭われた皆様へ心よりお見舞い申し上げます。

復旧とご健康を切に願っております。

:::

「工房からの風」の会場、ニッケコルトンプラザ、及びニッケ鎮守の杜は、

お陰様で被害はなく、今週末の開催に向けて、粛々と準備を進めております。

出展作家全員に確認を取りましたところ、一時避難をされたり、

少し水が上がってしまわれたり、倒木で近隣の道路がふさがれたり、

停電、水が止まったり、、、と、不自由をされている方もいらっしゃいました。

けれど、全員から、工房からの風へは必ず出展します!

と明るいメッセージやお声を寄せていただいております。

このような広範囲に大きな被害があった中、

さまざまな地から、ひとつ場所に作り手が集うことができる、

そのこと自体が尊いことのように感じています。

何事も当たり前ではないんですね。

あらためてそう思うと、この二日間が一層ありがたく思えてきます。

出展作家の方々も、きっとそのように感じているのではないでしょうか。

発送や、往復の道など、通常よりも大変なことが多いかもしれません。

けれど、いつにも増して、感謝の気持ちがきゅっつと詰まった一期一会の展覧会になりますね。

いや、ぜひ、そうしたい。

来場くださる皆様と一緒に、ぜひそのような時空を作り上げたいと希っています。

画像は、台風一過の会場の一角。

秋晴れを願いつつ、準備を進めます!

+++

追記

皆様、フォローを、ぜひ、よろしくお願いいたします!

col tempo 革 滋賀

Q1

col tempoさん、「工房からの風」にどのような作品を出品なさいますか?

A1

フィレンツェの伝統工芸の革小物と、シンプルな革のバッグを出品いたします。

革小物は縫い目がないことが特徴で、革を水で固めて成型し、熱をあてることで独特の色彩と艶を生み出す技法を用いています。

定番のコインケースは、イタリアで古くから親しまれてきた形で、開けたフタにコインを出して選ぶことができます。

バッグは体に馴染むように、また軽さを重視して余計なものをつけずに作っています。

今回、火からイメージして選んだ真っ赤な革。

秋冬の暗くなりがちな装いに赤いポシェットをさっと肩からかけていたら、きっと素敵だろうなぁと思って作りました。

革のものは使っていくうちにその風合いが増してくることが魅力だと思っています。

私が普段使っているものもお持ちしますので、ぜひお手に取って革の変化を感じていただければ嬉しいです。

Q2

ご自身の工房の中で、特に大切にしている場所、あるいは部分、印象的な場所、空間、または、道具の写真を1カット撮ってください。

そして、その説明をお願いします。

A2

私の制作は、そのほとんどを自宅のダイニングテーブルで行っています。

横と前にある大きく開いた窓から陽の光が射し込み、草木が風でなびく様子や、小さな鳥のさえずりに耳を傾け、時に入ってくる風を感じることができるこの場所がたまらなく好きで、その特等席に座って、制作しています。

家族が帰ってくるころには、片付けられて、姿を消す工房ですが、日々の暮らしと制作の場が共にあることが、今の私にはちょうどよい気がしています。

Q3

col tempoさんの、ものづくりの種火ともいえる、きっかけや動機、大切な人や物との出会いについて教えてください。

A3

始まりは旅で訪れたフィレンツェの工房で出逢ったコインケースでした。

その不思議な魅力にすっかり心を奪われて、仕事を辞めてフィレンツェへと渡ったのですが、手先が器用なわけでもなく、ものづくりの経験もさほどない私は、帰国してからも教わった技術をなかなか形にできずにいました。

「試して、試して、とにかく試し続けることだ」

師匠がくれたこの言葉を心に置いて、手を動かし自分で考え続けては失敗を重ねる中で、もうダメと思ったときには必ず、手を差し伸べてくれる人との出逢いがありました。

惜しみないアドバイスをくれる師匠、親身に相談にのってくださる革屋さん、私の作るものを手にしてくださる方々、いつも一番近くで私の尻をたたいてくれる主人、、、

私1人ではとっくに消えてしまっていたかもしれない、つくりたいと願う火。

思い返してみると、たくさんの人との出逢いが私の火を守り育んでくれていたのだなぁと感じています。

工房からの風でも、みなさまと佳き出逢いがありますようにと、楽しみにしております。

コロンとした美しい曲線と革の風合いが奏でるコインケースの存在感に魅せられました。

お話しを伺うほどに、ものづくりに至るまでの熱いパッションと行動力に驚きました。

ものがひとを動かす。人生を動かしていく。

幼いお子さんの母でもあるひとは、日々の暮らしを慈しみながらも、

ものづくりの志を高くおいて、日々コツコツと手を動かし、想いを育んでいます。

それでも何かが急に変わるわけではないでしょう。

一見見いだせない変化、単調な繰り返しの中に、実は進化成長があるのだと思います。

出展が決まってからのこの数カ月の真摯な制作時間を経て、col tempoさんの革の作品はぐんと輝きを増してきたはず。

皆様と一緒にその輝きに触れるのが、楽しみでなりません。

col tempoさんの出展場所は、おりひめ神社鳥居正面右手のふもと。

やりきった晴れ晴れとした表情で、皆様を迎えてくださることでしょう。

新しく整えられたホームページはこちらです。

→ click

工房 ゆり介 鍛金 北海道

Q1

工房ゆり介さんにお尋ねします。

「工房からの風」にどのような作品を出品なさいますか?

A1

銅板を打ち出して作ったカトラリーや、調理器具、インテリアなどを出品予定です。

金属工芸の鍛金という技法で、銅の板や線から打つことで形を作り、実用できるように叩き締めたものを制作しています。

鍛金の特徴的な打ち目の表情と、丸みを生かして、金属だけど温もりが感じられるようなものづくりを心掛けています。

Q2

工房ゆり介さんが特に大切にしている場所、あるいは部分、印象的な場所、空間、または、道具の写真を1カット撮ってください。

そして、その説明をお願いします。

A2

鍛金は制作上、銅板を打つ音が響いたり、火を使う作業があるので、畑に囲まれた元農家さんの納屋だったところを工房にしています。

建物が、だいぶ風化していたことと、中の地面が土だったので、自分たちで壁を張り直したり、床を張ったり、軟石を敷いて薪ストーブを置いたり、改修しながら使っています。

なので、すべてに愛着があるのですが、なかでも大切にしている場所は、作品作りに向き合っている制作場所です。(散らかっていますが…)

自分たちは移住者なので北海道の雄大な景色と、開拓者精神への憧れもあって、ここからの景色を眺めながらモチベーションを上げて制作に打ち込んでいます。

Q3

竹島俊介さんにとって、ものづくりの種火ともいえる、きっかけや動機、大切な人や物との出会いについて教えてください。

A3

「作る」ということが好きで、生業としたいと考えたときに、本で金属工芸の「鍛金」に出会いました。

金属を手作業で思った形に加工できれば、面白い物が作れそうだなと思い、それからいろいろ調べて工房見学に行ったりしたのちに金属工芸を学べる学校に進みました。

高校生の時に1人で北海道に行ったことを機に、「旅」にも出会いました。

その2つの出会いが交わり、今は北海道で物作りの旅をしています。

6月、工房ゆり介を訪ねました。

北海道!由仁町。

新千歳空港から車で30分ほどの自然がいっぱいの土地。

ジャガイモ畑の中に、素朴でたくましい、手作り工房がありました。

「ゆり介」とは、夫人のユリエさんと竹島俊介さんの名前から付けられた工房名。

その愛らしい名前とユリエさんデザインのユニークな作品群のインパクトが強いのですが、

俊介さんの端正なお仕事も「ゆり介」の作品の柱となっているように思います。

旅という言葉が、俊介さんとの会話の中のキーワードのようでした。

旅が導き、旅が自らの姿を立たせてくれるような。

鍛金の仕事はとにかく叩いて叩いて形を創り上げていきます。

その叩くことは、歩くことに通じるのでしょうか。

トントン叩く遅々たる歩みの中に、俊介さんの創作の可能性が豊かに眠っているように感じます。

きっと、これから工房ゆり介を豊かにしていくラインを、模索している最中なのでしょう。

今展に向けて制作された作品群の中から、ぜひ、お気にとまったものについて、ご意見や感想をお伝えいただけたらと思います。

作品に対する皆さんの声を、何よりも聴きたくて、北海道からはるばるフェリーを使っておふたりで市川まできてくださるのですもの。

俊介さんの制作姿とともに、6月に私が取った写真も。

ワイルドな佇まいの中にも、凛とした展示室でした。

工房ゆり介の出展場所は、稲荷社のふもと。

ホームページはこちらになります → click

ヒグチエリさん 布装身具 神奈川

Q1

布に刺繍などを施して装身具を制作するヒグチリエさん。

「工房からの風」には、どのような作品を出品なさいますか?

A1

日々の中で目にする身近な植物や、

海で拾い上げた自然界の美しい造形からイメージを膨らませて制作した、

刺繍のブローチや耳飾りをお持ちします。

海岸で石ころや貝殻を拾うような、

散歩道で落ち葉を拾うような

そんな小さな発見を楽しみにブースにお立ち寄りいただけたら嬉しいです。

Q2

ご自身の工房の中で、特に大切にしている場所、あるいは部分、印象的な場所、

空間、または、道具の写真を1カット撮ってください。

そして、その説明をお願いします。

A2

工房の中で大切にしている場所は「庭」です。

庭のある家に越してきて3年目になりますが

植物があることで身近に「循環」を感じることが出来ます。

人も循環の中にいるのだなあと日々感じています。

そして根がしっかり張ると植物は強いものです。

庭から教わることが沢山あります。

Q3

ヒグチエリさんにとって、ものづくりの種火ともいえる、きっかけや動機、大切な人や物との出会いについて教えてください。

A3

私の中のものづくりの種火は20歳前半の頃、

糸や手芸素材、作家さんの作品やCDを扱っているあるお店に出会い、そこに並んでいた「温度のあるもの」に当時心惹かれました。

手でつくることの楽しさや手でつくられたものをしっかりとその温度と共に伝えている店主さんは尊敬する存在です。

糸という素材を選んだのはもちろんそのお店と店主さんに出会ったことも大きいのですが

糸というものが私と何かを「繋ぐ」ものとして作用するのではないかと思いました。

自然界の美しい造形や草花の色に感動し、

それを糸に置き換えて刺繍することで

その時の記憶と感動を見えないところで繋いでくれているかもしれない。

また刺繍をすることが文章を綴ることや音楽を奏でることに繋がるかもしれない。

そんなことを思って制作した作品がただの装身具だけではなく、

見て触れて感じる詩のようなものであれば良いなと思っています。

ヒグチエリさんの布の装身具。

かわいらしくって、素敵で、美しい。

身に着けていると、センスのよさが伝わってくるようなものばかり。

けれど、そこには表面的なことではなくて、

内側からじんわり表に現れてくるような確かさがあります。

表面的なデザインだけを真似ても、きっとこうにはならないようなオリジナリティー。

ひとつひとつの作品は声を出さないけれど、

作品群で見た時に作家の想いにより触れられるような気がします。

すると、その先の作家の営みに関心が湧いてきます。

ヒグチエリさん、これからどんな風な制作をされていくのかなぁ。

もしかすると、この会がターニングポイントになって、

よりひとつひとつの密度や重力のこもった制作に移っていかれるのでは?

そんな想像もしてしまいます。

(そして、お庭、素敵ですね――。

ふかぶかとしていて・・・)

ヒグチエリさんの出展場所は、スペイン階段前。

ホームページはこちらになります → click

岩田圭音(たまね)さん 金属 埼玉

Q1

岩田圭音さんは、工房からの風にどのような作品を出品なさいますか?

A2

凹版画とその原版をブローチに加工した作品を出品いたします。

素材は真鍮と洋白、絵柄は一点ごとに手描きをし、

銅版画の技法と同じ塩化第二鉄による腐蝕エッチングで制作しています。

Q2

ご自身の工房の中で、特に大切にしている場所、あるいは部分、印象的な場所、空間、

または、道具の写真を1カット撮ってください。そして、その説明をお願いします。

A2

写真は作業をしている所にある明り取りの窓。

どこかの蔵で使われていたという鉄格子が嵌め込んであります。

奥の絵は小山田二郎のドローイング。

一息つく時は、格子のひと枡ごとに違う景色や色を眺めたり、

小山田のドローイングを眺めたりします。

Q3

岩田さんにとって、ものづくりの種火ともいえる、きっかけや動機、

大切な人や物との出会いについて教えてください。

A3

美大の時は油絵科でしたが、銅版画をどうしてもやりたくて、

版画家の作田富幸先生の版画工房へ通った時期がありました。

銅版画を制作し始めて、最初に受けた強い印象は、

エッチングによって絵が刻まれた原版が、とても綺麗だったということです。

黒いインクを詰めて白い紙に擦った作品も、勿論魅力がありますが、

綺麗な原版を眺めるのがとても好きでした。

版画とは別に、たまたま、アンティークのポーセリンブローチを目にする機会があり、

「絵」が装身具になっていることに、とても感動したことがありました。

とても小さな画面に緻密に描かれた女性の肖像画があること、

そして、その絵柄が、いわゆる紋様的なものではなく、

描き込まれた絵画レベルのものであることに、非常に驚かされました。

当時はあまりに感動して、上絵付けを習いに行こうとも思っていたのですが、

版画の原版のことを思いだし、版画の技法を応用して、

真鍮にエッチングで絵を施し、ブローチに仕立ててみたのが始まりです。

銅版画の基本的な技法はそのまま踏襲しつつ、

腐蝕時間や腐蝕の方法を変えたり、凹部分に漆を入れたりして、

金属上でも絵がしっかり見えるように工夫しています。

とても印象的な岩田圭音さんの作品。

(お名前も印象的ですね。

たまね、さんとおっしゃいます)

その作品の成り立ちが、最後の質問の答えからよく伝わってきますね。

実際の作品を拝見したとき、その繊細さな美しさに見入ってしまいました。

そして、写真よりも実際の作品が、なんというか爽やか?というか、

よい意味ですっきりと感じるのは私だけでしょうか。

ご本人もとてもお話しのしやすい方で、

作品や、お名前のある種の「濃さ」を、

これもまた、よい意味で裏切ってくれるような出会いでした。

もちろん、創作の泉には深く、こんこんと湧き上がるものをお持ちですので、

その泉、あるいは火種について、ゆっくりお話しを交わしてみたくなったのでした。

岩田圭音さんの出展場所は、ニッケ鎮守の杜、手仕事の庭の花壇を背にしたところ。

作品を介して、ぜひお話しなさってみてくださいね。

インスタグラムはこちらになります。

→ click

福山菜穂子さん 陶芸 茨城

Q1

福山菜穂子さんは、工房からの風にどのような作品を出品なさいますか?

A1

金属のハンドルを付けた瓶や、壁掛けの花器を中心に出品します。

器にはもちろん、”何かを入れる”という用途がありますが

何も入っていない空っぽでも、佇まいの美しいものにしたいと思っています。

誰かのなにかにとってちょうどいい器が見つかれば嬉しいです。

Q2

ご自身の工房の中で、特に大切にしている場所、あるいは部分、印象的な場所、空間、または、道具の写真を1カット撮ってください。

そして、その説明をお願いします。

A2

悩みましたが、やっぱりロクロです。

一番エネルギーのいる場所です。

自分で作った泥除け、地元の古道具屋さんで買ったクリップライトはお気に入りです。

Q3

福山さんにとって、ものづくりの種火ともいえる、きっかけや動機、大切な人や物との出会いについて教えてください。

A3

幼い頃から、暇さえあれば手芸やら紙工作やら何かしら作っている子どもでした。

おもちゃは買ってもらえなくても、工作の材料なら惜しまず買ってくれる両親でした。

出会いとは少し違いますが、自分の根底にあるものだと思います。

そして陶芸の面白さを教えてくれた大学の先輩にもとても感謝しています。

今回の最年少出展作家の福山菜穂子さん。

ベテランの作家の方も多くいらっしゃいますが、

どうぞ臆することなく、今ならではの制作を伸びやかに見せてほしいと思っています。

慎重に丁寧なお仕事ぶりの中に、はっとするような瑞々しさを感じる陶器。

現代の心地よい住空間の中にある姿を思い浮かべてみると、新鮮な気持ちになってきます。

福山菜穂子さんの出展場所はコルトン広場スペイン階段前。

隣は同じく90年代生まれの織の佐藤かれんさんです。

ホームページはこちらになります。

→ click

![2019WDTomote2_ [更新済み]](http://www.kouboukaranokaze.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/10/2019WDTO-720x509.jpg)

![2019WDTura2ol_ [更新済み]](http://www.kouboukaranokaze.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/10/2019WDTU-720x509.jpg)