三原なぎさんより

「マルテの手記」の話題、出展作家からのメールに触れられていることがとても多いです。

その中で、二者択一的に捉えてしまうともったいない、

と思う節があります。

私の書き方がそう思わせてしまっていたらごめんなさい。

ものをつくり発表することで天国に行こうとしているひと

と、

ものを作っている時間こそ天国と思えるひと

と、書きましたものね、私。

言わずもがなとも思いますが、どちらかを選ぶということではありません。

特に「仕事」「職業」としてものをつくるひとは、

作っている時間が天国であればそれで成り立つわけもありません。

作ったことで返ってくるものを期待することが

よこしまなことだなんて、どなたも思いはしないでしょう。

:::

硝子作家の三原なぎさんよりメールをいただきました。

ご許可をいただきましたので、一部を転載させていただきますね。

:::

・・・

・・・

私はやっと心のざわつきが落ち着き始め、

稲垣さんのブログの括りにもある凪がやってきた所です。

出展後のブログ、拝見致しました。

非常に複雑な思いです。

『作っている時こそが天国』。

ドキっとしました。

私は『自分で作って楽しい、使って楽しい作品を』と一回目のミーティングで話したのですが、

今振り返ると無意識のうちに少しズレがでてきていたと思います。

と言いますのも、日が近づくにつれてどう周りの出店者方に見劣りしないか、

訪れて頂いた方にどのくらい私の作品を伝えられるかばかり考えてしまって。

一番大切な作品達が少し置いてけぼりになってしまったのではないかと思うのです。

なんてかわいそうなことをしたかと思います。

ただ、その中で手にとって頂いた方がいる事に幸せを感じているのは確かです。

では、私は作っている時ではなく、発表することよって天国と感じる側なのか?

私の様な経験の浅い作家が直ぐに答えを出せる問いではないです。

作っている時間は本当に天国です。

素材に触れている時間はとってもハイになります。

ですがいろんな先輩方に『売れないとただの趣味になって終わり』

『作品の良し悪しも大事だけど売る事が上手じゃないと今の時代やっていけない』

と現実的な事も言われました。

その為には先ずは発表の場をつくる。

作ってご覧頂いた方々の反応を見る。

反応によっては改良を加える。

皆さんどのようにバランスをとっているのでしょうか…

もちろん自身で作っている時間が天国に感じる作品が、

きちんとお客様に素直に伝わり、還元されてまた作品の糧になる。

それが理想です。

作って満足、では成り立ちません。

きっと稲垣さんが伝えたいこととは少しずれているとは承知しておりますが、

私が悶々と頭の中を駆け巡っていたのはこんな事です。

答えが出ない…

もっと経験をして、素材と取り組み、遠くない未来に心にストンと落ちる答えを見つけたいです。

ただ一つ、今回出展をさせていただかないとここまで深く自分と対話する事もなかったと思います。

作品達を見つめ直すという事もありませんでした。

今の私に必要な半年間でした。

・・・

・・・

:::

なぎさん。

凪ぐ浜の宝もの、にぴったりの素敵なお名前ですね。

↑ の藍色のシリーズ、器もとてもきれいでした。

吹きガラスは、経済という点では制作がとっても大変ですよね。

そこをどうにかしてあげることはできないけれど、

心持ちの部分では、開催前にもっとお話しができたらよかったと思っています。

天国の件は、二者択一ではなくて、

まずは作っていることに深い喜びがないひとを、

私は応援する術がないと思ったのでした。

そして、趣味ではないから、そのうえでどう継続させていくか。

ここは30年そのこととかかわってきましたので、

模範解答はないけれど、模索はずっと続けてきて、

答えもそれなりに出てきたからこそ、私も継続出来てきたと思っています。

まずは、なぎさんが今、作っていて喜びがあり、

お客様の心にも響く作品を確実に作って、選んでいただき、

ものづくりの原資を作ることが大切なような気がします。

その原資をもとに、冒険、チャレンジをしていく。

先輩方がおっしゃることも、結局はそういうことのような気がします。

まずは、社会とちゃんと握手できる作品展開をしながら、

そのよろこびを糧に、前進していく。

うまく書けないけれど、そんなことを思います。

今、この時代にこの日本で工藝にまつわるものづくりをすること。

と考えると、作ること自体に喜びを見いだせないのに、

ものをつくって発表することで天国に行こうとするのは、

かなり難しそうですね。

少なくとも私はそう思っているので、それを応援する力がないですかね。

けれど、ものを作っている時間こそ天国と思えるひと、

作ったものに天国があると思えるひとの仕事の中には、

精一杯伝える努力をしていきたいものがある。

と、あらためて思うのでした。

なぎさんが率直なメールをくださったこと(そして掲載を許可くださったこと)で、

同じようにもやもやしていた方に少しは霧が晴れたでしょうか。

進化したなぎさんの制作、楽しみにお待ちしています。

Chizucaさんから

草木で染めた糸で編んだ装身具を制作するChizucaさん。

おりひめ神社の奥で展示をしてくださっていましたね。

Chizucaさんからのメール、一部転載の許可をいただきましたので、

ご紹介いたします。

:::

・・・

・・・

マルテの手記は私自身がレース糸を編んでいることもあり、

とても心に響き、数日間想いを巡らせました。

きっと、マルテの見たレースの編み目は、

とても美しく整っていたに違いないとまず感じました。

糸を編んでいるとき、心は穏やかな海のような静けさになります。

心が乱れているときには編み目もなぜだか不揃いになります。

それでも編み続けていると、

心は静寂を取り戻し、編み目も心の平穏と共に整ってきます。

編み目に心の機微が現れるのです。

自分の指と、糸とがリズムを刻むように動き、

いつまでも手を動かしていたい衝動に駆られます。

手を動かすことで、心の曇りもいつしか晴れ渡り、

澄んだ風が吹き抜けていく…

そんな幸福な瞬間をいつまでも感じていたいので、

私は作り続けています。

そして、その幸福な瞬間・豊かな時間を、

誰かと共有したくて作品を発表しているのかもしれません。

そういう意味では、作ることそのものも天国ですが、

想いを共有できたとき、伝えたい人に届いた瞬間も充実した時間の一つです。

(それが天国?かどうかまでは正直わかりません…)

また、想いを共有できた人との交流や、

ものづくりを通して広がる輪も、かけがえのない大切なものです。

作ることで心豊かになることを伝えたい。

そう思って始めた制作活動ですが、

作ることがいつのまにか作業になり、作品を商品として扱われていく…

そんなことに疑問を感じ、

方向性に迷っていたタイミングで工房からの風に応募しました。

応募するとき、そして、出展が決まってからの半年間と、

自分に向き合わなかった日がないくらいでした。

・・・

・・・

それから、吉田さんの考察での一文。

「自分の身体や言葉より、

時に作品の方がその人自身を本当に語るものになる。」

以前、作品そのままのような子ね。と言ってくださった方がいました。

その時の私には意味がわかりませんでしたが、

吉田さんの考察を読んで、賞賛だったことに気づきました。

賞賛をくださった方に恥じない、自分でありたい。

恥じない、もの作りをしていきたい。

そう、心が決まりました。

これからの道のりで迷ったとき、

ぶれそうになった時には、

工房からの風で見た、森の中の木漏れ日を思い出したいです。

工房からの風は、第二の学校のような場所でもありました。

たくさんの温かな人と出会える場所。

大人になるにつれ忘れかけていた、

目に見えない大切なものを取り戻せました。

作ることでしか自分を表現できない私にとっては、

工房からの風を通して過ごした時間はまるで天国のようでした。

かけがえのない実りをありがとうございました!

やり切れなくて悔いの残ることが多いので、

自分がもう一歩成長できたとき、再挑戦させてください。

:::

Chizucaさん、ありがとうございます。

編む仕事の部分もあるChizucaさんには殊に響いた部分もあったことと思います。

作る時間と伝える時間、そのどちらもが豊かであってほしいですよね。

時に思うようにばかリいかないこともありますが、

それでも忘れたくない大事なことに焦点を当てながら進むことが、

続けることには大切なような気がします。

自分がなにより自分を認め、励ましてあげること。

そして、今回のよき出会いの中で得た人との輪の中で、

他者をほんとうの意味で励ますことにできるひとであれたなら。

そんなことを思うのでした。

Chizucaさんは、お庭の手入れにも来てくださる方。

ぜひまた、お庭でお会いいたしましょう。

凪ぐ浜の宝もの、続きます。

11/3 (土)・4 (日) 風の余韻

11月の最初の土日。

ニッケ鎮守の杜「galleryらふと」で、

展示販売とワークショップ、デモンストレーションを行います。

「風の余韻」

稲垣、宇佐美は両日詰めておりますので、今年の余韻、

そして、来年以降の楽しいサクセンカイギ!

などなど、お話しもいろいろしたいと願っています。

紅葉の進んだお庭にぜひお出かけくださいませ。

11/3(土)・4(日)

galleryらふとにて、

今年度工房からの風を豊かに膨らませてくださった風人さんから、

一部作家の作品展とワークショップ『風の余韻』を開催します。

Exhibition

galleryらふと 11:00〜17:00

アトリエ倭 木・ちりとり

CHIAKI KAWASAKI 金属装身具

nagamori chika 染織ストール・バッグ

フクシマアズサ 箒

森 友見子 再生紙

RIRI TEXTILE 染織ストール

+

庭の本 風

Workshop 大人対象(中学生以上)

galleryらふと前テント

「素材の学校」から、

大人もつくりたい!というリクエストにお応えして二つのワークショップを開きます。

■11/3(土)・4(日)

『たたいてつくる!打ち込み象嵌キーホルダー』

講師:CHIAKI KAWASAKI

時間:11:00〜12:00/13:00〜14:00/15:00〜16:00

定員:各6名様 参加費:2,000円

アルミの板の上に銅や真鍮、鉄などの小さなパーツをならべ、

金鎚でたたき込むとあら不思議!バラバラだったパーツが板に埋め込まれます。

ひもをつけてキーホルダーに仕上げます。

■11/4(日)

『綿から作るふしぎの実』

講師:磯 敦子

時間:11:00〜12:00/13:00〜14:00/15:00〜16:00

定員:各6名様 参加費:2,000円

綿から糸へ、糸から布を。

織って実ったふしぎの実。

ふわふわ綿の糸を木枠で織ってつくります。

●ワークショップご参加受付について●

10/22(月)10:00〜

HP お申し込みフォームから事前ご予約を承ります。

ご希望のワークショップ名と日にち、時間、お名前、お電話番号、

お書きのうえ、お申し込みください。

尚、当日枠がある場合は、その場でご参加を承ります。

Demonstration

11/3(土)フクシマアズサ

『ハマグリほうきを編む(草の仕分けから、仕上げまで)』

11:00〜16:00

途中お昼休憩あり

Installetion

工房からの風の「文庫テント」から、

風人さんたちから寄せられた「言葉」のインスタレーションが再び現れます。

「冊子/工房からの風」「小屋の音」のチャリティも継続して行います。

バックナンバー 1セット500円。

いただいた金額を、公益社団法人企業メセナ協議会の

GBFund(G:芸術、B:文化、F:復興/ファンド)に全額寄付させていただきます。

深まる秋の庭で、思い思いの風の余韻をご一緒できますように。

ご来園!そしてご来館をお待ちしております。

加賀雅之さんより

岡山県から出展くださった加賀雅之さんから届いたメールをご紹介いたします。

:::

昨日の夜、美作の古家に戻りました。

道中の車内で「マルテの手記」を拝読し、長い時間妻とたくさん話しました。

前回出展した時との変化や、今回の気の持ちよう、終わった後に感じたもの、

これからのことになどについて。

前回出展させて頂いた時の僕は、

憧れた作家さんと同じ舞台に立てる高揚感に

まさに浮き足だっていたように思います。

そして稲垣さんのおっしゃる通り、期待ばかりが大きくなっていた。

今回もやはり期待するものや求めている答えはあって、

でも前回と異なるのは「誰か」に求めるのではなく、

「自分」で感じ取るのだという意識が強くあったこと。

「ものをつくり発表することで天国に行こうとしているひと」と

「ものをつくっている時間こそ天国と思えるひと」という考察、

とても興味深く、ストンと腑に落ちるものでした。

我がままかも知れませんが、

「僕はその両方を味わいたい」というのが正直なところです。

ただ長くつくり続けていくと最初ほどの「楽しさ」が薄らいでゆく感覚は常にあって、

自身の「定番品」との付き合い方に答えが見出せずにいました。

夢中になってつくったものを気に入って買ってくださった時の感動、感謝。

それもやはりつくり手冥利に尽きる瞬間だと思うし、

そう考えるとある種のルーチンの中で、

いわば機械的につくり出したものを世に出すことに罪悪感を感じない訳でもありません。

結局答えを見出せないまま、腹を括りきれないまま、

これまでの定番品と一緒に新たな試みを披露する場として、

今回の「工房からの風」に臨みました。

そこにきての「マルテの手記」です。

言い方は良くないのかも知れませんが、これからはもっと自分勝手に、

もっと我がままにやってみようと思います。

自分自身が感じる「賞味期限」みたいなものに正直にあろうと思います。

より「新鮮」で、思いの溢れたものを世に出してゆこうと思います。

僕の場合、この結論にたどり着くまでたっぷり5年かかりました。

1年で気付く人もいれば、10年かかる人もいるだろうけれど、僕の場合は5年でした。

でも変に空気や時代を読んでたどり着いたのではなく、とことん手を動かし続けて、

悩みながら、考えながらものづくりを続けた結果たどり着くことのできたこの答えに

今は清々しい気持ちでとても満足しています。

稲垣さんが僕のブースに寄ってくださった時、新作の樹の形状に沿ったお皿について

「あからさまじゃないのが良いねー」「新境地だね」とおっしゃってくださったのが

とても印象的で、今も暖かく胸に残っています。

思った通りにとことんやってみた結果、ようやく思い通りにはいかないことを知る。

でも、だとしても、そのプロセスにこそ本当の価値があるように感じてなりません。

改めて自分の歩くスピードと感性を信じて、惑うことなく

これからもマイペースで進んでいこうと思います。

今、このタイミングで出展できて本当に良かった。

前回同様、今回も心からそう思っています。

加賀さん、ありがとうございます。

加賀さんは、まじめで率直な方。

いつも目的や意義を大切に考えていらっしゃいます。

5年前、初めて出展された後に、あまりよい手応えを得られなかったのでしょうか、

寄せてくださった感想はどこか後悔が滲み出ていた印象でした。

私なりに意見はありましたが、特にお伝えしないままに5年が経ち、

再び応募をしてくださって、今回になったのでした。

上記文中で「新作の樹の形状に沿ったお皿」と書かれた木の器、

これがとってもよかったのです。

(私は勝手に「木なりの器」と呼んでおりましたが、

今、加賀さんのブログを確認しましたら、

「キカクガイ」というシリーズなのですね!)

手元に巡ってきた素材に応じて、規格通りのサイズに作りこまず、

加賀さんが美しいと思える形の整えながらも、

ひとつずつ微妙に大きな形状が異なる器。

一見規格通り!なくらいすっきりとしていて、

これみよがしの手作り感はなくて、

素材そのものの形状と作者の感覚が握手して生まれたようなフォルム。

まじめ!な加賀さんが辿り着いた自在なかたちが、とっても気持ちよかったのです。

天国の話。

「僕はその両方を味わいたい」

と思うのは加賀さんならではの正直なコメントですね。

そして、そのことについてご夫婦で語り合う時間が、

「工房からの風」からの帰路であったこと。

とてもうれしく思ったのでした。

出展してよかった!

という結果の方ばかりではなく、幾ばくかの悔いも糧として、

じっくり進化成長されてのち、再び「工房からの風」に出展くださる作り手がいる。

加賀さんのような関わり方をしてくださる方が、

この場を豊かにしてくれるのだと思っています。

凪ぐ浜の宝もの、まだ続きます。

吉田慎司さんより

「マルテの手記」をブログにあげた直後、

風人の吉田慎司さんがフェイスブックにこのことについて、

記事をあげてくださいました。

転載の許可をいただきましたので、こちらからも。

私が引いたものが、光文社古典新訳文庫 松永美穂訳だったのですが、

鞍田さんが読まれたものは、岩波文庫 望月市恵訳

ほかにも新潮文庫 大山定一訳 などもあって、

天国のある表現がさまざまだったことからの考察もあります。

:::

これはいい話!当日聞けなかったけど、エッセンスだけでも聞けて嬉しい。

稲垣さんの読解、間違いない。

個人的には、前者の訳もありだと思いました!

一文目

作る人は、魂、背負って来たもの、自ら築き上げたもの、命を作品にするものなので、作品の中にあなたが生きていますね。

というのはすごい賞賛なんじゃないかと思う。

自分の身体や言葉より、時に作品の方がその人自身を本当に語るものになる。

と解釈しました。

二文目

僕達が本当に満足出来る1つを作れるとしたら、それは人や世界を豊かにするもので、先人への絶え間ない敬意で、世界へ送り出した、自分の出した命としての答え。

結晶なんだと思います。

もちろん満足しなくて、まだ先があると思って作り続ける訳だけど、永遠に揺るぎない結晶があるとしたら。

その作品と、自分の心が1つになっているとしたら、それは本当に幸せ、形になった天国だと思います。

作りながら、いつも作品と1つになって、その結晶の雫、先端にいつも触れているとしら、作っている時が天国。

とすると、後者の訳かなと解釈しました。

自分は、かっこいい職人さんをみて、いま世界に必要な答えはこれだ。って思ったし、

熟練の職人さんは本当に、本人より仕事が先立って仕事と一体化している所があって、すごく民藝に繋がる話だと思いました。

リルケ素敵、とは聞いていましたが、めちゃめちゃいいですね!

読んでないので、今度読んでみよう。

(もっと気になったら、原著にあたろうと思います 笑)

※鞍田さん、稲垣さん、工房からの風の興奮冷めやらないベストタイミングだったので、便乗してしまってすみません。

しかも、違う意見を提出するという本当に素敵な話。

この意識が来場の皆さん、作家さん、未来の作家さんに伝わっていくと考えると、風人冥利に尽きます!

誠に、ありがとうございました!!!

:::

作っているときこそが天国

作ったものに天国がある

いずれにしても、作っている時間、作ったもの、そのものが天国であって、

作ることで、作ったもので天国に行きたいと願うこととの違いを描いているのですね。

ぞくぞく、作家の方から「マルテの手記」にちなんだメール、届いています。

マルテの手記・その後

前回のブログ記事、「マルテの手記」への反響が驚くほどあって、

作家の方々からたくさんのメールをいただいています。

ファイスブックの方でも、鞍田崇さん、箒の吉田慎司さんがそれぞれにあげてくださって、

その場を通じてもいろいろな感想が広がっているようです。

毎年、「工房からの風」終了後に、「凪ぐ浜の宝もの」

とうくくりで、ブログをあげています。

終了後に私宛に届く作家からのメールの中から、

皆さんと共有したいと思うものを、

書き手から許可をいただき、その一部をここの転載しています。

二日間という大波が引いて、鎮まった浜辺のような心には、

どんな宝物が見つかるのでしょう。

それを綴りながら、2018年の工房からの風をゆっくりと閉じて、

2019年の工房からの風に向かいたいと思います。

:::

第一回目は、匿名とさせていただきますね。

というのも、今年の出展作家ではなく、数年前に出られた方からのものなので。

ご家族の事情があって、少し制作から遠のいていらしたのですが、

また制作を再開させるにあたって、久しぶりに訪ねてくださったのでした。

一部転載のお許しをいただきましたので、お書きしますね。

:::

しっかりとご挨拶もできず申し訳ありません。

『工房からの風』よかったです。

懐かしさと同時に恥ずかしい感じも少ししました。

母校を訪ねる出来の悪かった生徒の気持ちでした。

いろいろありましたが、少し落ち着き、

さて振り出しに戻って気持ちを整理しようと思い、

今年久しぶりに会場を訪れました。

確かに原点がありました。

自分が出展した場所。

風人の皆さんにも会えました。

自分が出発した原点となる場所はやっぱりここだなと思いました。

そして今日、気持ちの原点も見つけました。

稲垣さんが書かれたディレクターズ・ボイス。

制作を始めた当時さんざん周りから『この先どうするの?』と聞かれ、

『先? 先は先にあるのではなくて今ここにあるんだけど……』と

心の中でつぶやいていました。

もちろん一人で生きているわけではないし、自分勝手ではいけませんが、

やっぱり自分にとっては『作っている時間こそ天国』。

心の一番手前にある言葉。これは譲れない。

自分は楽しくて夢中になれるこの時間がとても愛おしいです。

しばらく休んでいたので車輪を回すのが大変ですが

少しずつまた制作を始めていこうと思います。

:::

出来の悪かった生徒だなんて!

そんなことちっともなくて、この方のことは、とても気になっていたのです。

どんなに素敵な作品を作っていても、

さまざまな事情で制作を中断せざるを得ないこともあります。

けれど、作ることが人生から外せない人は、必ずそこに戻ってくる。

その戻った時に、原点と思ってもらえる場になれているとしたら、

企画者冥利につきますし、いや、そんなちっぽけな冥利より何より、

工房からの風がそんな場であってよかった、続けてきてよかった。

そう心から思ったのでした。

鞍田崇さんとのトークイベントの中で出たこの

リルケの「マルテの手記」のお話し。

出展者を中心に、展覧会後に、多くの方が自身の想いを束ねる、

心の焦点のようになっているようです。

知っていることを伝える一方向からのトークイベントではなく、

トークイベント自体が、この活動の、ものづくりの耕しになってほしいと

願ってお願いしましたが、こうやってやり取りができることが、

まさに耕しになっているように思います。

鞍田さん、そして、それを受け取ってくださった方々に心から感謝いたします。

凪ぐ浜の宝もの

しばらく続きます。

マルテの手記

第16回「工房からの風」終了いたしました。

初日午後、ほんの一瞬、降ってるかな?みたいな雨がありましたが、

あとは秋曇りの二日間に恵まれました。

日曜日午後には晴れ間も出て、作品に木漏れ日が揺れ、

ああ、このシーンを皆さんと共有したかったんだ!

と喜びに包まれました。

今回もたくさんのご来場をいただきました。

心より御礼申し上げます。

賑やかで和やか。

工房からの風ならではのお客様が作り出すこの空気感。

作り手、使い手、つなぎ手が結び合って生まれるこの雰囲気を愛してくださる方が

こんなにいてくださることは、企画者としてほんとうに励みになります。

ありがとうございます。

第17回への応募についてもお問い合わせをいただいております。

10月開催を予定しておりますが、日程を最終調整中ですので、

決定次第こちらからお知らせさせていただきます。

:::

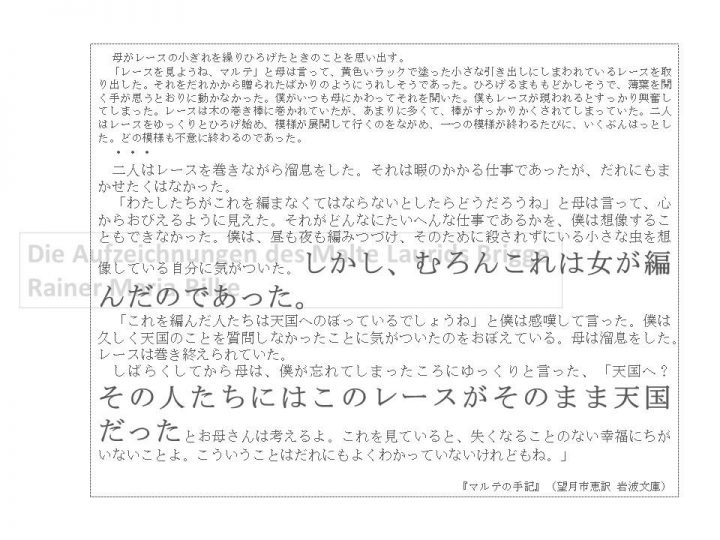

「このレースを編んだ人たちはきっと天国へ行ったよね」

と僕は感嘆しつつ言った。

しばらくして、僕がもう忘れてしまった時、ママンはゆっくり言った。

「天国へ?その人たちはみんな、このレースの中にいると思うわ。

そう思って見ると、これは本当に永遠の幸せかもしれないのよ。」

『マルテの手記 (光文社古典新訳文庫)』(リルケ, 松永 美穂 著)

ここからは、企画者のちょっと生々しい想いです。

ふんわり心地よい工房からの風、ありがとう!

作り手っていいよねー、という感じで終了する方が

ご挨拶としてはよいのかもしれませんが、

今日は今の想いをなるべく正確にここに書き残し、

響く方と共有することで、次への耕しとしたいと思います。

なので、ご興味のない方は、どうぞスルーしてくださいね。

上に引いた一文は、鞍田崇さんとのトークイベントで出てきたお話しから。

ライナー・マリア・リルケの小説『マルテの手記』の一節です。

デンマーク出身の青年詩人マルテが、パリで孤独な生活を送りながら

街や人々、芸術、自身の思い出などについて書かれたもの。

ママンの思い出をつづる一節。

素晴らしいレース編みを見た少年が

「このレースを編んだ人たちはきっと天国へ行ったよね」

とママンに言うと、その言葉にはすぐには答えず、

しばらくしてから、

「このレースを編んだ人たちは、このレースの中にいる」

というくだりです。

上に引いたのは、光文社古典新訳文庫の松永美穂さんの訳なので、

鞍田さんが読まれた訳本とはちょっと表現が違っていて、

鞍田さんのお話では、

「レースを編んだから天国に行くのではなくて、

このレースを編んでいる時こそが天国なのよ」

と話してくださいました。

そして、そのお話しがとてもとても響いたのでした。

ものをつくっている時こそが天国であって、

天国に行くために作っているのではない。

ということに。

「工房からの風」は、回を重ねて大きな展覧会に育てていただきました。

それに応じて、出展作家もこの場に対しての期待が大きくなっているのだと思います。

ここに出たら作家としてデビューできる?

ここに出たら有名になれる??

ここに出たら人気作家になれる???

役割上、作家が仕事としてこれをどのように立たせていくかを話しあう機会も増えてきました。

その中で、共感しあえる時と、何とも言えない違和感のある時が生まれるときがあります。

それがなんなんだろう、、、とずっと思ってきましたが、

鞍田さんとの話の中で、その答えの糸口を見たように思ったのでした。

ものをつくり発表することで天国に行こうとしているひと

と、

ものを作っている時間こそ天国と思えるひと

どちらの方がよいとか正しいという話ではないのです。

私は「ものを作っている時間こそ天国と思えるひと」

に惹かれる、ということです。

そういう人やものを紹介するために、この役割を尽くしたい、

さまざまな困難があっても、そう思えるからこの役割を続けているのだ、

そう気づかされたのでした。

会が成熟することで、

「ものをつくり発表することで天国に行こうとしているひと」

のパッションが強くなって来ているのかもしれません。

でも、その方向に歩を進めれば、ここでいう「ものづくり」

工藝、手仕事が果たして必要なのだろうか?

そんなことも思います。

結果を想定して、そこに向かう。

その過程として「作る行為」がある。

工業化が進む中で、作る行為は過程にしか過ぎなくなりました。

しかし、その過程に天国を見出す人たちが発する何かに感応する人たちがいる。

工房からの風に来場くださるたくさんの方々の中には、

意識せずとも、このように感じてくださっている方が多いのではないか。

そんな雲を掴むような感覚を大切に思いながら、

次の企画に生かしていきたいと思うのです。

「ものを作っている時間こそ天国と思えるひと」

が、心安らかにものを作り続けていけるように。

そして、こうして作られたものや想いを

愛おしく求めるひとにちゃんと伝わるように。

次回の募集を前に、少し手垢がついてきたかもしれない

募集要項やコンセプトを磨き直したい。

そんなことを深く感じたのでした。

:::

トークイベントにお越しいただいた鞍田崇さん、ありがとうございました!

そして、ここまで読んでくださった方にもお礼を申し上げます。

寝不足の頭でざっくりとした書き方でちゃんとお伝えできているか心配もありますが、

新鮮なうちに、メモ的ではありますが、ここに記します。

次回出展作家は

「ものを作っている時間こそ天国と思えるひと」

で構成したいと希っています。

追記

鞍田さんが、読まれた岩波文庫の該当文章を送ってくださいました。

作っている時間が天国、

作ったものそのものが天国、

ニュアンスはちょっと違いますが、いずれ結果ありきではないところですね。

Facebookでは、箒の吉田慎司さんが、鞍田さんと私のやり取りを通して、

考察をしてくださいました。

一部、転載いたしますね。

個人的には、前者の訳もありだと思いました!

<その人たちはみんな、このレースの中にいる。

これは本当に永遠の幸せかもしれない。>

一文目

作る人は、魂、背負って来たもの、自ら築き上げたもの、

命を作品にするものなので、作品の中にあなたが生きていますね。

というのはすごい賞賛なんじゃないかと思う。

自分の身体や言葉より、時に作品の方が

その人自身を本当に語るものになる。と解釈しました。

二文目

僕達が本当に満足出来る1つを作れるとしたら、

それは人や世界を豊かにするもので、

先人への絶え間ない敬意で、世界へ送り出した、

自分の出した命としての答え。結晶なんだと思います。

もちろん満足しなくて、まだ先があると思って作り続ける訳だけど…

永遠に揺るぎない結晶があるとしたら。

その作品と、自分の心が1つになっているとしたら、

それは本当に幸せ、形になった天国だと思います。

作りながら、いつも作品と1つになって、

その結晶の雫、先端にいつも触れているとしら、

作っている時が天国。とすると、後者の訳かなと解釈しました。

自分は、かっこいい職人さんをみて、

いま世界に必要な答えはこれだ。って思ったし、

熟練の職人さんは本当に、本人より仕事が先立って仕事と一体化している所があって、

すごく民藝に繋がる話だと思いました。

:::

他にも、早速感想メールを下さる方が短時間に続き・・・。

響いてくださる作家も多いんだと、励まされたりしています。

私が励ます側なのですよね。。

でも、一方通行ではなく、循環ということで、想いの交感していきたいと思います。

ではひとまず。。

片付けに戻ります・・。

ワークショップテントC

第16回「工房からの風」、初日が無事明けました。

今回もたくさんのお客様にご来場をいただきました。

心より御礼申し上げます。

:::

明日は、トークイベントとチャリティーがあります。

これが時間を変えて、同じテントです。

ワークショップテントC、と、便宜上名付けたテント。

こちら、朝いちばんの10:30~11:30

n*cafe+峰島直美さんによる

『薬膳ハーブ茶づくり』

心と身体を健やかに、美しく、楽しく整える時間です。

→ click

続いてはトークイベント

鞍田崇さん(明治大学准教授・哲学者)

×

稲垣早苗(工房からの風ディレクター)

12:00~13:00

→ click

そして、締めがチャリティーです。

→ click

どちらも、ぜひご参加ください。

:::

幾つか、隠れた?おすすめを。

カナルファームさんのテント

大人気なのですが、今日はちょっと涼しいかも?ということで、

特製ポタージュもお出しくださいます。

タノシミ・・・

お隣のカフェポステンさんのおいしい珈琲。

寺田本家さんのお弁当も大人気でした!

:::

三笠会館テントで販売中のフォカッチャ。

特製ハーブ入りですが、このハーブは「ニッケ鎮守の杜」のもの。

ローズマリーとタイムです。

これ、ほとんど知られていなくて、もったいなくて。

(私がお知らせできていなかったのでした!すみません)

工房からの風のお土産にもぴったり。

だって、お庭のハーブ入り、三笠会館特製フォカッチャ、

なんてスペシャルなこと、ここ以外にないですものね。

:::

好評のスタッフTシャツ。

あとSサイズのみございます。(Mも1点あったような。。)

:::

文庫テント

私の予想以上に、小冊子などチャリティーとしてお選びいただいています。

ものづくりの言葉、文章を巡る世界。

長野さん、松塚さんの美しい構成のテントには、風人さんたちの「言葉」も下げられて、

皆さん、丁寧に読んでくださっています。

:::

出展作家のブースでは、展示方法が飛びきり素敵な方と、

あまり慣れていない方で、来場者の反応がさまざまですね。

作品、とってもいいのに~、、、気づいてほしいわーー!!

という方があちらこちらに。

う~ん、ここに具体的にお書きするのも何なので控えますが、

布にとっても多い気がします。

あと、陶磁器も。

早朝は小雨ですが、上がっていく予報ですね。

昨年のようなぬかるみはありませんので、ぜひお出かけくださいませ。

49+風人、ワークショップ、飲食ブース・・の

とびっきりのきらきらでお待ちしています!

チャリティーの風

「工房からの風」では、2011年東日本大震災の年から、

毎年チャリティーを行ってきました。

出展作家、風人さんから作品を提供いただいて、

それをこちらで袋詰めをして、くじ方式で1500円でお買い上げいただいております。

売り上げ金は全額、GBFund(芸術文化復興ファンド)へ寄付させていただいております。

https://culfun.mecenat.or.jp/grant/gbfund/

現在は東日本大震災以降の天災に対して、

芸術文化によって被災地に活力を得ていただこうというファンドになっています。

たとえば、地域で継承されてきた祭事を行うなど、

後回しになりがちな心の領域へのサポートを芸術文化で行っていこうというものです。

今回作品提供をいただいたのは、以下の方々です。

Awabi ware

ebico pottery

近藤亮介

鈴木美佳子

ヒヅミ峠舎

平野日奈子

藤原里子

吉野千晴

渡辺信史

glass accessory tubu

栗原志歩

松村 淳

三原なぎ

牛平安代

加賀雅之

京都炭山朝倉木工

玉元利幸

CHIGUMA

中里洋平

中矢嘉貴

foot of the mountain

坂本友希

佐藤亜紀

髙際有希

繍 ~ぬいとり~

noka by -かえる裁縫室-

Y.e.reeves

yuki kawahara

漆原圭子

越山千帆

Chizuca

niu.

R.BROWN Labo

Ohama

tronco

YUSHI SOSHIRODA

アトリエ倭

大野八生

吉田 史

今野 恵

RIRI TEXTILE

勢司恵美

CHIAKI KAWASAKI

フクシマアズサ

森 友見子

谷田貝陵子

岡野達也

吉田慎司

大野七実

Anima uni

nagamori chika

松塚裕子

nomama

順不同・敬称略

:::

届けられた包みを開いて、スタッフ一同

「す、すごいっ!」

「販売されればいいのに!」

そう、ザ・作品なんです。

1500円よりどれもほとんど超えた高額なものばかり。。

いいんでしょうか?

と思うのですが、お約束なので1500円で販売させていただきます。

バランスを取って、二点組などもしまして100点ちょうど。

日曜日14時から、コルトン広場ワークショップCテントで販売いたします。

:::

例年、、、お並びいただくようになってきました。

きっと中身がすごいって知れ渡ってきたのかも・・・

(ここで、ここだけで広報しているのですが)

すごい、といっても、お好みですから、装身具に興味のない方に装身具が手渡されたり、

陶磁器はいらない、という方のお手元に陶磁器が届くこともあります。

なので、お得!という感覚でしたら、おすすめしません。

チャリティーの趣旨と、作家の気持ちを汲んでいただけましたら、

ご寄付として1500円をお託いただき、代わりに気持ちの品を受け取っていただく。

というように思っていただけましたら、幸いです。

:::

尚、ぜひ、その場で包みを解いて、もし気に入られたら、

当たった作家の方のブースもお立ち寄りいただけましたら。

これも何か、うれしいご縁につながるかもしれません。

何より、お立ち寄りいただくことを、作家の方、喜ばれますから。

14日日曜日14時からくじ開始。おそらく、売り切れゴメン、となるかと思います。

ご希望の方は、少しお早目にワークショップテントCにお寄りいただき、

スタッフから様子をお聞きください。

おひとり様くじ1回とさせていただきますので、ご了承くださいませ。

写真は、届いた作品の包みを解いているところ、、パチリ!

よくあるご質問

テントも無事建ちました。

準備も着々と進んでいます。

天気予報は、コロコロと変わりますが、

金曜朝の予報では、雨マークが取れて秋らしい日になりそうですね。

現在予定通り屋外開催での準備を着々と進めています。

よくいただくご質問をこちらにまとめまてみました。

ご参考までお読みくださいませ。

Q

雨が降っても開催しますか?

A

はい、開催します。

強風など荒天による中止の場合は、当日8時に開催か否かを決定します。

その際、会場を館内に移して開催する場合もあります。

現在のところ、強風や大雨の確率は低いと思われます。

屋外で予定通りに開催するように準備を進めています。(10/12朝記)

:::

Q

ペットを連れて入場できますか?

A

食品販売ブースがあることと、混雑が予想されますので、

介護犬以外のペットをお連れになってのご入場はご遠慮申し上げます。

ご協力の程、お願い申し上げます。

:::

Q

ワークショップをしたいのですが?

A

ワークショップ開始30分前に受付を行います。

ご希望のワークショップがございましたら、

まず一度早目にそのテントに行って、様子をお聞ききいただくことをおすすめいたします。

ワークショップによっては、お並びになってお待ちいただいている場合もございます。

参加定員がございますこと、ご理解の程お願い申し上げます。

ワークショップ情報はこちら

→ click

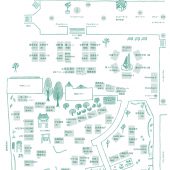

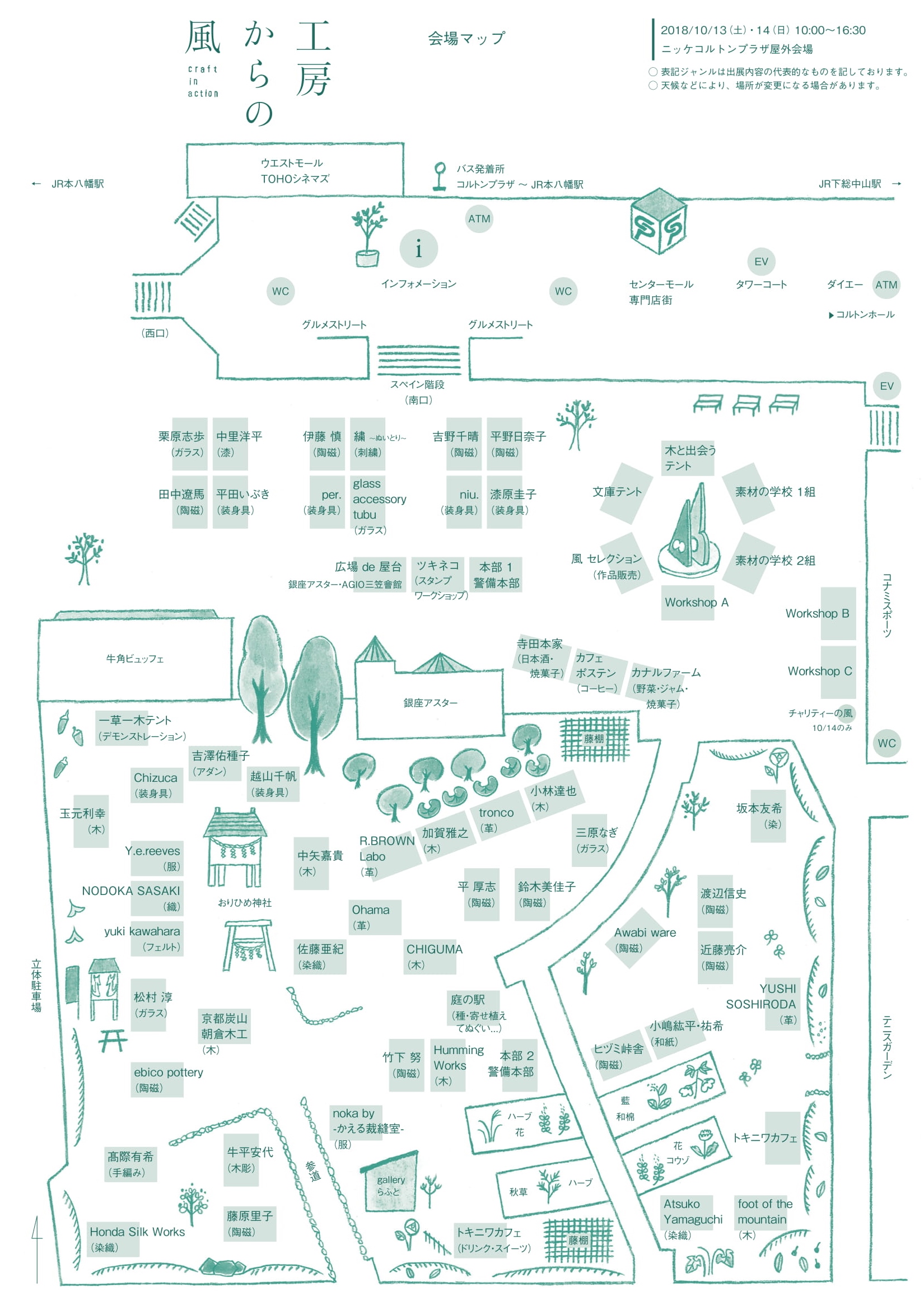

マップはこちら

→ click

:::

Q

クレジットカードは使えますか?

A

作家によって使えるテントと使えないテントがあります。

各ブースでお尋ねください。

尚、クレジット決済の場合、別の場所に移動いただいて行います。

お時間とお手間を頂戴いたしますのであらかじめご了承くださいませ。

また、館内にはATMがございます。

(ゆうちょ銀行、みずほ銀行、千葉銀行、千葉興業銀行、イオン銀行・・・)

:::

Q

駐車場はありますか?また、サービスはありますか?

A

2500台の駐車場がございます。

本館でのお買い物と同様のサービスがご利用いただけます。

駐車券とお買い物レシートを本部テントにお持ちください。

詳しくはこちらをご覧くださいませ。

→ click

尚、混雑が予想されますので、公共交通機関のご利用もおすすめいたします。

:::

Q

購入作品の発送は行ってもらえますか?

A

大変恐縮ですが、現在発送のサービスは行っておりません。

:::

Q

入場規制や並ぶことはありますか?

A

開催時間10時まで、コルトン広場スペイン階段前のブースにはパーティーションをさせていただきます。

また、ニッケ鎮守の杜の門は閉めさせていただきます。

会場内いずれも10時までの販売は行っておりません。

ニッケ鎮守の杜には、門が二か所ありますが、10時オープン時には、広場側のみ開場します。

参道側は閉めたままとさせていただきます。

例年、広場側でオープン前に列ができますが、皆様のお蔭で混乱なくご案内をさせていただいております。

本年もご協力の程何卒よろしくお願い申し上げます。

:::

Q

写真撮影はしてもよいですか?

A

風景、光景などを周囲の方のご迷惑にならないように撮影されることはお止めしておりません。

但し、作品のクローズアップを撮影される場合は、作家に確認をお願いいたします。

作家によっては、お断りする場合もございます。

また、個人情報にかかわる撮影をされていたり、

他のお客様のご迷惑になるような場合は係の者が注意をさせていただく場合がございます。

尚、報道関係の方には撮影許可証をお出ししますので、本部テントへお申し出ください。

皆様のご来場を、出展作家、主催者一同、心よりお待ち申し上げております。

どうぞお気をつけてお越しくださいませ。

今年度出展作家エリア別ご紹介

出展作家からのメッセージがすべて揃いましたので、

出展エリア別にあらためてリンクでご案内いたします。

コルトン広場

スペイン階段前

栗原志歩 ガラス

田中遼馬 陶芸

中里洋平 漆

平田いぶき 装身具

伊藤慎 陶芸

per. 装身具

繍-ぬいとり- 刺繍

glass accessory tubu ガラス

吉野千晴 陶芸

niu. 装身具

平野日奈子 陶芸

漆原圭子 装身具

ニッケ鎮守の杜

広場から入ってレンガ道左手

坂本友希 染

渡辺信史 陶芸

近藤亮介 陶芸

Awabi ware 陶芸

ヒヅミ峠舎 陶芸

小嶋紘平・祐希 和紙

YUSHI SOSHIRODA 革

foot of the mountain 木工

Atsuko Yamaguchi 染織

ニッケ鎮守の杜

広場から入って右手

小林達也 木工

tronco 革

加賀雅之 木工

R.BROWN Labo 革

三原なぎ ガラス

鈴木美佳子 陶芸

平厚志 陶芸

ニッケ鎮守の杜

中央部本部テント2近く

Humming Works 木工

竹下努 陶芸

noka by -かえる裁縫室- 服

ニッケ鎮守の杜

参道脇旧日本庭園

牛平安代 木彫

藤原里子 陶芸

Honda Silk Works 染織

髙際有希 手編み

ニッケ鎮守の杜

おりひめ神社周り

CHIGUMA 木工

OHAMA 革

佐藤亜紀 染織

中矢嘉貴 木工

越山千帆 装身具

吉澤佑種子 アダン帽子

Chizuca 装身具

玉元利幸 木工

Y.e.reeves 服

NODOKA SASAKI 織

yuki kawahara フェルト

松村淳 ガラス

ebico pottery 陶芸

京都炭山朝倉木工 木工

このほかに、企画テントや飲食のテントが並びます。

休憩したり、お茶をしたり、ランチをとられたりしながら、

ぜひ、ぐるぐる何周もまわってみてくださいね!

(本館には、トイレ、授乳室、ATM、レストラン街なども充実しています。

また、駐車場は2500台分のご用意があります。

本館でのお買い物と同様に駐車サービスがございます)

トキニワカフェ

ニッケ鎮守の杜では、年に二日間だけのカフェが開きます。

その名も「トキニワカフェ」

運営するのは庭人さん。

このお庭を四季を通じて共に丹精してくださる方々。

それはもう素敵な方々!(私たちの自慢です!!)

秋に入ってからは、このトキニワカフェのために、

ハーブブレンド作りなどにいそしんでくださっています。

トキニワカフェ名物のハーブブレンド紅茶。

このブレンド、毎年テイスティングを重ねて生み出しているんです。

何しろ、年によってハーブの味わいが異なるので。

ハーブティーは苦手、という方が

「ここのは大好き!!」と言ってくださるくらいの美味しさなのです。

お飲み物は、温かいものがこの「らふとハーブブレンド紅茶」、

冷たいものは、水出し加賀棒茶です。

(コーヒーは、コルトン広場で「カフェポステン」さんが

とっておきのを出して下さいますので、そちらをおすすめ!)

小腹がよろこぶスィーツ!として、今年は4つの制作者から届きます。

pâtisserie MiA

→ click

りんごとルバーブのケイク

ミルクシフォン

パテシエールの川端美愛さん。

滋賀県で木工作家の川端健夫さんとともにマンマミーア!を開いています。

もう、すっかりおなじみですよね!

今年も「工房からの風」に向けて、おいしいケイクをお届けくださいます。

CORDUROY

→ click

自家製グラノーラキャラメルのベンチ

お庭のあんぱん(13日のみ)

自家製パンチェッタの切り株(14日のみ)

今年度出展作家の革のOhamaさんに数年前に教えていただいた

江戸川区のパン屋さん、コーデュロイ。

お店自体が(ディスプレイとかも!)なんとも素敵なので、

ぜひお訪ねくださいね。

今回は、メインビジュアルのベンチやお庭にちなんで、

オリジナルを考案くださいました。

粉からスペシャル(あんぱん、おいしかったぁー)なんです!!

ncafe+tsubomi

→ click

米粉の薬膳パウンドケーキ

今年の工房からの風ではワークショップも開いてくださる峰島直美さん。

小麦アレルギーの方向けに、米粉のお菓子を焼いてくださいました。

現在、薬膳教室、そしてピラティス講師(ともに健康という共通点があるんですよね)

としてお忙しい日々の中、特別にこの会用のパウンドを焼いてくださいました。

以下は峰島さんから

『洋酒をいれていないのに、実のおいしさと種のこくとでこくのあるパウンドケーキに。

トキニワカフェのハーブティーにもあいそうです(^^

今回は贅沢にたっぷりと

棗、くこの実 、レーズン

クランベリー、胡桃

アーモンド、南瓜の種

松の実、杏、白木耳を。

小麦粉は入っておりませんが、

卵、乳製品は入っていますのでアレルギーの方はご注意ください』

らふと茶菓部

→ click

栗の渋皮煮とクルミのパウンドケーキ

13(土)のみ

夏みかんピールのパウンドケーキ

14(日)のみ

らふと茶菓部とは、galleryらふとスタッフ本間由美子と夫君の豊久氏によるユニット。

和菓子洋菓子、どちらも得意として、galleryでのワークショップ時と

「トキニワカフェ」で提供しています。

galleryらふと脇のテントでご注文を承り、お庭に近いお席にご案内いたします。

心を込めて作られたお茶とお菓子。

お庭でほっこり和んでいただけますように!