stained glass Ginga(ステンドグラス)

Q1

「工房からの風」への出展作品についてお尋ねします。

stained glass Gingaさんの代表的な作品、または、定番的な作品、作り続けている作品の中から、ひとつをご紹介ください。

A1

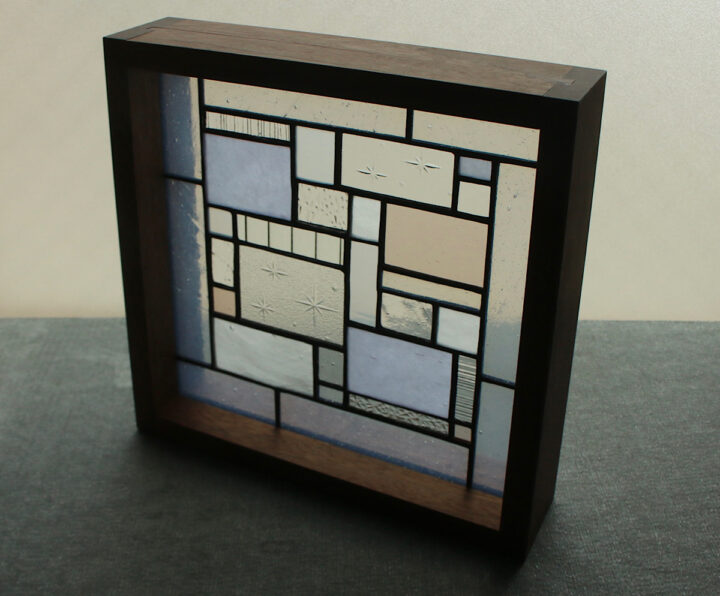

宮城県仙台市でステンドグラスを制作しています。

大正・昭和に製造されていた古い窓ガラスと出会い、デザインやテクスチャーの面白さに魅せられて、作品に取り入れています。

集め始めて間もなく東日本大震災が起こり、被害をうけた多くの建物が解体され、古いガラスもたくさん廃棄されました。

できる範囲でガラスを救出し、震災直後から制作し続けているのが光の建物シリーズのオブジェです。

誰かの生活を支えてきたガラスが、もう一度違う形で誰かの暮らしに寄りそえたら…そんな想いを込めて手を動かしています。

陽の光を浴びたガラスのオブジェは日々美しい姿をみせてくれますが、今回は新たに木製のコードレスランプと組み合わせる事で、暗い場所でもより一層楽しめるようになりました。

Q2

もう一つ作品について教えてください。

今回、特に見ていただきたい作品はどのようなものでしょうか。

新作や、今特に力を注いでいる作品についてひとつをご紹介ください。

A2

ステンドグラスをお部屋の中で気軽に持ち運べて飾れるよう、木製フレーム型のパネル作品を作りました。

ガラスの模様や色、表情を楽しみながら、光のパッチワークを作るような気持ちで、集めてきた宝物を紡いで散りばめて生み出しています。

ガラスは光源や天候で色や見え方が変わり、毎度違う印象を受ける所が魅力の一つです。

今回は、風人として参加される木工作家のアトリエ倭さんに、美しくて滑らかな木のフレームを2つ作っていただきました。

温もりある木とガラスのコラボ作品をぜひご覧いただきたいです。

Q3

stained glass Gingaさんの「工房」で印象的な「もの」をひとつ教えてください。

A3

宮本佳緒里さんの小物入れです。

数年前に仙台杜の都クラフトフェアに参加されている時に、繋ぎ合わされた布の色合いと留め金具使いに惹かれました。

普段からどこでもガラスのテープ巻き作業ができるように、携帯用の小物道具入れとして愛用しています。

素敵な手仕事に触れ、自分の気持ちを高めてくれる作品です。

stained glass Gingaの武田奈未さんは、2020年に出展が決まっていらしたのですが、コロナ禍のために規模を縮小したため出展いただけなかったのでした。

けれど、その後やり取りを重ね、企画展などへ出品いただき、制作を進めて来られて、ようやく「工房からの風」へお迎えすることができました。

実は武田奈未さん、革のLeather Lab.hi-hiの平間麻里さんの実のお姉さま。

今回、それぞれ応募したことを知らず、お正月に親戚の集まりで会ったときにお互いにわかって、歓声を上げたとか。

宮城県からの一緒の出展、心強いですね。

stained glass Gingaさんの出展場所は、ニッケ鎮守の杜、おりひめ神社の奥。

ホームページはこちらになります。

→ click

Leather Lab. hi-hi(革)

Q1

「工房からの風」への出展作品についてお尋ねします。

Leather Lab. hi-hiさんの代表的な作品、または、定番的な作品、作り続けている作品の中から、ひとつをご紹介ください。

A1

[monte pochette]という鞄です。

この鞄は私たちの生活圏から見える「山=monte」の景色をデザインに落とし込んで作りました。

横型と縦型があり、横型の[ZAO]はアトリエから西に見える蔵王連峰の緩やかな稜線をイメージして作っており、縦型の[TAIHAKU]は仙台市でも身近で、遠足登山でも親しまれる太白山というおにぎりのような小山を抽象的に描いて作りました。

アトリエの中から外へ目を向けて、身近にある景色に自分たちが描く線を重ねてみる。

そんな試みで作った鞄は、ふっくらと優しい表情で気取らず、日々の相棒として活躍してくれます。

写真の鞄は[monte pochette ZAO -Lsize]で外側には蔵王のお釜をモチーフにしたポケットも付いています。

是非会場で手に取ってご覧ください。

Q2

もう一つ作品について教えてください。

今回、特に見ていただきたい作品はどのようなものでしょうか。

新作や、今特に力を注いでいる作品についてひとつをご紹介ください。

A2

[folk]という鞄で永く想いを温めてきて、今年に入りようやく形に出来た鞄です。

東北の代表的な手仕事のひとつでもある編み籠から着想を得て生まれた鞄で、樹皮を用いた籠編みの技術と革鞄作りで培った技術を組み合わせて作られています。

素材は国内で鞣された植物タンニン鞣の牛革なのですが、その中でも製造過程で現れる傷や色斑、シミなどが原因で一級品としては認められない革をあえて使用しています。

生き物が持つ傷やシミも、それぞれが持つ個性として捉え、その美しさや力強さを活かしたいと思いこの素材を選んでいます。

それらの素材をフリーハンドで手断ちをし編み上げることで、柔らかな揺らぎと独特な陰影を生んでいます。

私たちの住む環境から学べる技術や手の届く素材に目を向け、私たちの手でそれらを昇華していきたい。

民藝や工芸にも通ずるような革のものづくりを、この先十年、二十年と続けていきたい。

そんな想いも込めてこの鞄を作りました。

今回の工房からの風には[folk]のサイズと仕様違いのものを数点お持ちしますので、是非手に取って感じていただけたら幸いです。

Q3

Leather Lab. hi-hiさんの「工房」で印象的な「もの」をひとつ教えてください。

A3

工房で作業中に使っているスツールです。

作家として駆け出しの頃に尊敬する木工作家さんと共作したもので、見た目の通り[mame stool]と名付けました。

初めての革張りと手仕事ならではの作りにこだわり、悪戦苦闘しながらも一所懸命に制作した思い出が詰まっています。

艶を増してぷりっとした表情が愛くるしく、工房に訪れた皆さんが目に留めて愛でてくれます。

今では日々、私たちの姿勢を支えてくれています。

Leather Lab.hi-hiさんは、平間博之さんと麻里さんの夫婦ユニット。

2019年に初出展くださったときは、大きなお腹の麻里さんでした。

その後無事ご出産されて、今はやんちゃ盛りの坊ちゃんのお父さんとお母さんですね。

この5年間、コロナ禍もはさみ、作品発表が難しい期間でしたね。

その間、作品のバリエーションを広げ、ひとつひとつの完成度を高められたおふたり。

5年ぶりの「工房からの風」で、佳き風をそよがせてください。

Leather Lab.hi-hiさんの出展場所は、ニッケ鎮守の杜、おりひめ神社のほとり。

ホームページはこちらになります。

→ click

工房からの映像も是非ご覧ください。

→ click

旅する羊(毛織物)

Q1

「工房からの風」への出展作品についてお尋ねします。

旅する羊、猪又裕也さんの代表的な作品、または、定番的な作品、作り続けている作品の中から、ひとつをご紹介ください。

A1

縫い付けたバンドに通して留めるショートマフラーです。

活動を開始した2020年以来、様々な色や柄で作り続けています。

お客様との「長くぐるぐる巻くの疲れちゃうのよ」というやりとりをきっかけに、それであればうんと短いマフラーを作ってみようとデザインしました。

留め方について、切り込みや異素材を避けようと思いバンドに通すスタイルに至りました。

織り工程でマフラー本体に続けてバンドを織るため裁断不要で無駄が出ず、端の処理は固くなる結び目を作りたくなかった中でニードルパンチの技法に行き着き、羊毛らしいふわふわの表情が生まれ、結果的にそれらがこのショートマフラーの特徴となりました。

ふわっと軽い手紡ぎ手織りのホームスパンが更に軽く、それでいて空気を含んだ暖かい1枚です。

地元岩手では、寒い朝の台所仕事や、車移動のお出掛けなど、暮らしに合わせて楽しんで下さる方が多く感じます。

Q2

もう一つ作品について教えてください。

今回、特に見ていただきたい作品はどのようなものでしょうか。

新作や、今特に力を注いでいる作品についてひとつをご紹介ください。

A2

無染色マフラー『土竜のあしあと』です。

ホームスパンと出会い、後の師となる盛岡の老舗・中村工房さんにて、生まれて初めて紡いだ糸で初めて織った第1作目のマフラーを再現した1枚です。

当時全く思うように行かない糸紡ぎながら、楽しくてとにかく夢中に紡いで生まれたぼこぼこの糸。

この1作目は何か味のある表情で、不思議とお客様の目にも留まるマフラーでした。

特に前回出展した第20回工房からの風であるお客様から「生き物みたいですね」という、私にとって目の覚めるような言葉を頂きました。

腑に落ちる形容を得つつ、でもなぜそう思わせるのかはわからないままの数年でした。

しかし、今年の初め「全く同じものを」というオーダーのおかげでようやく本気で向き合いました。

観察し計測し手を動かして記憶を辿り、行き着いた答えは、作り手の“夢中”を纏うと心惹く引力が生じるということ。

そこには技術の高低によらない、“想い”が介在し脈打つのではと考え至りました。

1作目の姿を踏襲しますが、カタチをなぞるのではなく一心に意識を注ぐ真剣な対峙、そんな作り手としての芯を体現する手紡ぎ手織りのマフラーです。

Q3

旅する羊さんの「工房」で印象的な「もの」をひとつ教えてください。

A3

手書きのある、織り機と紡毛機です。

織り機は、技術を一から教えて下さった盛岡の中村工房さんから独立の際譲って頂いたものです。

引き取りの朝、先代である3代目からメッセージが記されていました。

千葉からの移住者である私にとってまさしく岩手の父で、精神的にももちろん制作面でも常々支えとなっています。

紡毛機はニュージーランドのMajacraft製で、出荷品全てに担当の方のサインが記されています。

家族経営の小さな工房ですが、地元のリム材にこだわり考え抜かれたデザインは美しく、使い手の意を汲む抜群に紡ぎやすい1台で、そこに何か包み込むような愛を感じる紡毛機です。

それぞれ送り手の想いが籠った道具たちに支えられ、日々豊かなモノ作りをさせて頂いております。

盛岡、中村工房の3代目、中村博之さんには、私も仕事を始めた1980年代後半から90年代にかけて、大変お世話になりました。

工房からの風の初期には、楽しみに見にきてくださっていました。

およそ20年経って、猪又さんがこの場に作家として立っていることをきっと喜んでくださると思います。

ぜひ、よいお仕事を見せていただければと思います。

旅する羊、猪又裕也さんの出展場所は、ニッケ鎮守の杜、おりひめ神社のほとり。

ホームページはこちらになります。

→ click

工房からの映像もぜひご覧ください。

→ click

安藤大悟さん(陶磁)

Q1

「工房からの風」への出展作品についてお尋ねします。

安藤大悟さんの代表的な作品、または、定番的な作品、作り続けている作品の中から、ひとつをご紹介ください。

A1

青銅器のような青色の釉薬【青キ月光】と、表面を削り出した『鎬(しのぎ)』と呼ばれる技法を施した模様のうつわです。

歴史や文化、古代中国への関心から生まれた造形は、日常に寄り添いながらも、異国情緒をまとい、少しミステリアスな作品を目指しています。

Q2

もう一つ作品について教えてください。

今回、特に見ていただきたい作品はどのようなものでしょうか。

新作や、今特に力を注いでいる作品についてひとつをご紹介ください。

A2

【ホルダーベース】

ひっくり返すと形が変わり、上下どちらの向きでも使えるうつわです。

花器として季節の花を飾ったり、キャンドル台や小物置きとして楽しんで頂いたりとその日の気分やシーンに合わせて、多彩に使える遊び心あふれるベースです。

Q3

安藤大悟さんの「工房」で印象的な「もの」をひとつ教えてください。

A3

鎬(しのぎ)の仕事に欠かせない道具

「かきべら」です。

鎬を見て「これは安藤大悟の仕事だ」と感じてもらえるように、日々手を動かしています。

「シュッ、シュッ」と土を削る音は心地よく、使い込むほどに細り、やがて切れて役目を終えます。

その変化にも愛着があり、道具と共に歩んでいるように感じています。

安藤大悟さんの初出展は2022年、コロナ禍まっ最中でのこと。

初回の初々しくもパワフルな作品構成での出展から3年を経て、一つひとつの作品が一層充実して、安藤さんの世界が深まっているのを感じます。

安藤大悟さんの出展場所は、ニッケ鎮守の杜、おりひめ神社のほとり。

インスタグラムはこちらです。

→ click

POTTERY STUDIO K (陶磁)

Q1

「工房からの風」への出展作品についてお尋ねします。

POTTERY STUDIO Kさんの代表的な作品、または、定番的な作品、作り続けている作品の中から、ひとつをご紹介ください。

A1

陶器の壁掛けを制作している中で、初めて制作したのは「花の壁掛け」です。

壁掛け作品を制作し始めたきっかけとなったのは、コロナウイルスによる生活の変化でした。

家から出る機会を制限せざるをえない状況で、どんよりとした気持ちを晴らすためにお花を飾りたくても買いに行けない日々。

それなら、枯れない花を作ろう。と思い立って制作を始めたのが「花の壁掛け」でした。

そうやってできた花から、木や鳥や家などが加わり、物語が広がっていくことになりました。

Q2

もう一つ作品について教えてください。

今回、特に見ていただきたい作品はどのようなものでしょうか。

新作や、今特に力を注いでいる作品についてひとつをご紹介ください。

A2

今回見ていただきたいのは馬の壁掛けです。

来年の干支でもある馬をメリーゴーランドの木馬に見立てて制作しました。

表情や体の模様など一つひとつ異なるので、是非見比べてお気に入りの一頭を見つけていただきたいです。

Q3

POTTERY STUDIO K さんの「工房」で印象的な「もの」をひとつ教えてください。

A3

私の工房では、16歳になった愛猫が毎日制作の付き添いをしてくれてます。

彼が若いころは、作品の周りをちょこまかと動きドキドキさせてくれましたが、最近では1日のほとんどを工房の窓辺、あるいは私の椅子の上で眠っています。

年を取ったなと思う反面、どうしても椅子で寝たい日は私と椅子取り合戦をする元気さはまだまだあるみたいです。

彼の寝顔を見ながら制作する日々はかけがえのないものとなっています。

POTTERY STUDIO Kさんは、2019年、2022年に続いて3回目の出展です。

2022年はコロナ禍での小さな会でしたので、久しぶりにたっぷりの作品を拝見できそうですね。

作品そのものも進化されていて、展示が楽しみです。

POTTERY STUDIO Kさんの出展場所は、ニッケ鎮守の杜、稲荷社の奥。

インスタグラムはこちらです。

→ click

長沼由梨子さん(型染め)

Q1

「工房からの風」への出展作品についてお尋ねします。

長沼由梨子さんの代表的な作品、または、定番的な作品、作り続けている作品の中から、ひとつをご紹介ください。

A1

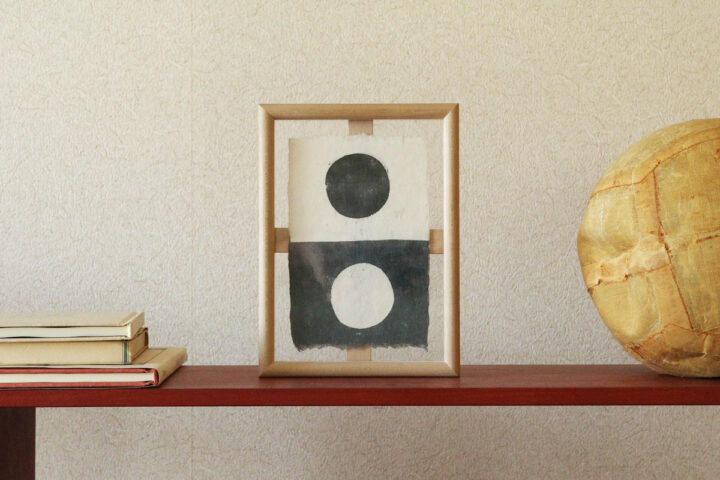

葉書サイズの作品は、定番として作り続けています。

その中でも特にお手に取っていただく機会が多いのが、題名のないこちらの図案です。

この丸はパートナーをイメージしたものですが、ふたつの丸はフリーハンドで型を彫っているため、ぴたりと重なりません。

家族も仕事仲間も、似ているようで正反対だったり、意外なところでうまく噛み合わなかったりします。

けれど、それでいいのだと思うのです。

完璧ではないからこそ一緒にいるのかもしれない。

そんな思いを秘めた、シンプルな図案の作品です。

Q2

もう一つ作品について教えてください。

今回、特に見ていただきたい作品はどのようなものでしょうか。

新作や、今特に力を注いでいる作品についてひとつをご紹介ください。

A2

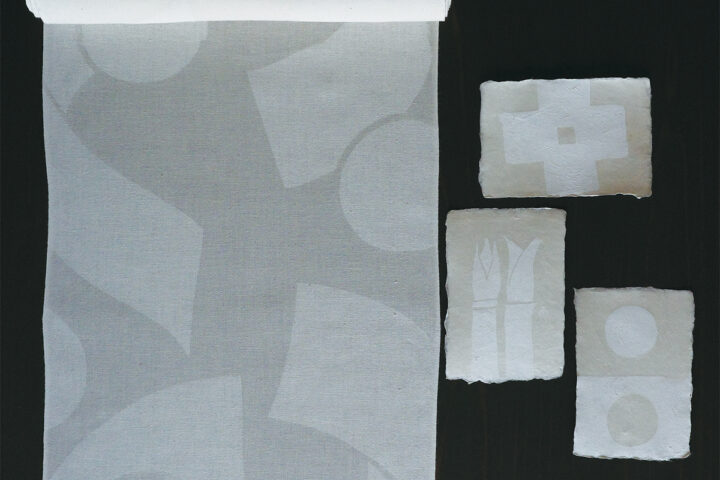

『しろにしろ』というテーマの作品をご覧いただけたら嬉しく思います。

図案と色の取り合わせを愉しむ型染めですが、白い素材に白色を重ねる表現を続けています。

白と呼ばれる中にも、図案や素材、手の動かし方によって無限の色彩が生まれます。

たとえばこちらの金封は、図案を二度に分けて染めることで三層の白を作り、和紙そのものの美しさを際立たせました。

以前、この『しろにしろ』をGoogle翻訳にかけたところ、

“Be honest(正直であれ)”

と訳され、思いがけず制作への助言を受けたように感じました。

今後も深めていきたい、大切にしているテーマです。

Q3

長沼由梨子さんの「工房」で印象的な「もの」をひとつ教えてください。

A3

木工作家でもある主人に作ってもらった型紙棚です。

制作に使用する型紙や和紙は、折ったり丸めたりせずに保管する必要があり、大きな棚が欠かせません。

広幅の浅い引き出しは既製品ではあまりないので、木工作家である主人にお願いして作ってもらいました。

染色の道具はどれも美しく、眺めているだけで惚れ惚れしますが、この棚は私にとって特別なものです。

和紙や布に型染めで創作される長沼由梨子さん。

具体的な用途のあるものから、インテリアなどのアート作品まで幅広く制作されています。

作る形態の幅はあれど、デザイン、テイストには貫かれた美意識があって、きっと新鮮なブースが構成されますね。

長沼由梨子さんの出展場所は、ニッケ鎮守の杜、稲荷社の脇。

なんと、ちょうどふさわしい作品群もあるのでした。

大入袋と熊手。

美しく縁起の良い作品との出会いもお楽しみいただけるのではないでしょうか。

長沼由梨子さんのインスタグラムはこちらです。

→ click

kino workshop(木工)

Q1

「工房からの風」への出展作品についてお尋ねします。

kino workshopの代表的な作品、または、定番的な作品、作り続けている作品の中から、ひとつをご紹介ください。

A1

25年近く作り続けている「カウチ」

畳半畳ほどあれば置ける小ぶりな2人掛けのローソファです。

日本の床の暮らしに馴染みます。

最近は地場のぶな材を使い、仕上げはソープフィニッシュで、

作りはじめた頃と雰囲気が変わりました。

Q2

もう一つ作品について教えてください。

今回、特に見ていただきたい作品はどのようなものでしょうか。

新作や、今特に力を注いでいる作品についてひとつをご紹介ください。

A2

彩りゆたかで多様な飛騨の広葉樹でつくったプレートです。

いろいろなカタチと大きさから、使う背景を想像しながら楽しくお選びください。

日々使う道具として、木を身近に感じていただけたらと思います。

Q3

kino workshopさんの「工房」で印象的な「もの」をひとつ教えてください。

A3

三匹のねこ

毎日心穏やかに仕事に向かうことができます。

いつも振り回されっぱなしですが、、、

とっても久しぶりに出展くださるkino workshopの片岡夫妻。

2008年、2012年以来です。

きっと、その際に求められた作品を今も愛用されている方、多いのではないでしょうか。

(私もそうです!)

飛騨古川の工房で、主に地場産の広葉樹を使ってのものづくりを続けていらっしゃるお二人の仕事。

充実の木の家具と器などの生活具をご覧いただけることでしょう。

kino workshopさんの出展場所は、ニッケ鎮守の杜、おりひめ神社鳥居の前。

ホームページはこちらです。

→ click

佐藤サエコさん(手編み)

Q1

「工房からの風」への出展作品についてお尋ねします。

佐藤サエコさんの代表的な作品、または、定番的な作品、作り続けている作品の中から、ひとつをご紹介ください。

A1

ウールやアルパカの毛糸を使用した、寒い季節の服飾品(ニット帽・ハンドウォーマー・巻きものなど)を定番で製作しています。

中でもアラン模様を取り入れたニット帽は、活動当初から様々な組み合わせを楽しみながら編み続けている作品です。

Q2

もう一つ作品について教えてください。

今回、特に見ていただきたい作品はどのようなものでしょうか。

新作や、今特に力を注いでいる作品についてひとつをご紹介ください。

A2

今回は、統一感のあるコーディネートを楽しんでいただけたらと思い、ニット帽の模様の一部をハンドウォーマーやミトンにも取り入れて、セットであたたかになれる作品をメインに製作しました。諸説ありますが、アラン模様はひとつひとつに意味や願い・祈りがあると伝えられています。

そのあたりも楽しみつつご覧くださいませ。

Q3

佐藤サエコさんの「工房」で印象的な「もの」をひとつ教えてください。

A3

いつもの作業机に並べている中からひとつ、、燭台です。燭台なのですが、私はこまかな道具を置いて飾っています。

色、フォルムの美しさとなめらかさ、安心感のある重みが好きで、ただただ触れていることも。

静岡の作陶家 sakuya masuda さんの作品です。その上にいるカエルは、中華街で見つけました。

カエルらしからぬポーズで、製作に没頭しすぎた時に「ねぇねぇちょっと休んだらー?」と話しかけてきます。

佐藤サエコさんは岩手県盛岡市から出展くださいます。

盛岡で手編みされたニット。

あたたかさとクラシカルさとモダンな感じが響きあった佐藤サエコさんの作品イメージと重なります。

佐藤サエコさんの展示はニッケ鎮守の杜、galleryらふとの西側(入り口から入って奥)の木立の中。

インスタグラムはこちらです。

→ click

そして、工房からの映像もぜひご覧ください。

→ click

けもの舎(鹿骨細工)

Q1

「工房からの風」への出展作品についてお尋ねします。

けもの舎さんの代表的な作品、または、定番的な作品、作り続けている作品の中から、ひとつをご紹介ください。

A1

耳飾りでお作りしている「雫」という作品は、私が猟師として山の中で出会う木々の朝露をイメージしております。

また、ケルト紋様やアイヌ紋様など、寒い地域の伝統的なエッセンスを取り入れ、お手に取られた方の温かい暮らしを祈りながら作成しております。

素材の軽さ、彫りの繊細さを実際にお手に取ってご覧いただければと思います。

Q2

もう一つ作品について教えてください。

今回、特に見ていただきたい作品はどのようなものでしょうか。

新作や、今特に力を注いでいる作品についてひとつをご紹介ください。

A2

指輪でお作りしている「霖」(ながめ)という新作は、初秋に長く続く雨をイメージしお作りしています。

この長雨が止むと霜が降り、鹿が鳴く奥山から冬が少しずつ降りてきます。

山のイメージを吹き込みつつ、マットな質感の白色をお楽しみいただきながら、日常的に使える軽さのあるものを。

この作品を身につけた方に少し良いことがありますようにと祈りながらお作りしています。

Q4

「工房からの風」の出展が決まってから、深山けものさんに起こった変化について教えてください。

A4

春に参加した「工房からの風」のMTGにて、風人の作家さんからこんなお声をいただきました。

「工房からの風では、来場する皆さまが、必ず皆さまを温かく迎えてくれます」。

普段、山や工房にひとりきりで作業している私にとって、この一言は、「自分の作品が誰かの生活の中に繋がるイメージ」をより強く持たせてくれました。

たくさんの来場者さまとお会いし、山のこと、作品のこと、お話しできるのを楽しみにしております。

けもの舎さんは岩手県盛岡市で猟師をし、鹿骨細工のアトリエを営んでいらっしゃいます。

「現代の森林の課題に対し、けもの舎では、地元の猟師さんから鹿の骨を買取り、活動の資金源としていただくことで、長く継続して捕獲を行える環境を整えていこうと考えています。」

想いが芽生えても、それを実践として継続させていくのは簡単なことではないはず。

初めてお会いした深山けものさんは、しずかに力強さを凛と感じさせる方でした。

きっとこの仕事を続けて来られた中で培われたものなのだと思います。

鹿骨細工は「工房からの風」では、初めての出品目。

けもの舎さんの出展場所は、ニッケ鎮守の杜に入って奥の稲荷社の手前。

ホームページはこちらです。

→ click

追記

けもの舎、深山けものさんは、もちろんご本名ではなく作家名。

今回、山野うさぎさん、という作家さんもいらして、ストレートな作家名を付けられる方が揃ったなぁと思ったのでした。

また、作ることにとどまらず、その前のこと、環境や社会のことにも強く想いを馳せる、しんこきゅうさんや吉田慎司さんたちの活動も、深山けものさんに響くように感じています。

糸花生活研究所(木工+織)

Q1

「工房からの風」への出展作品についてお尋ねします。

糸花生活研究所さんの代表的な作品、または、定番的な作品、作り続けている作品の中から、ひとつをご紹介ください。

A1

手芸道具である木製手巻きメジャーは、作り続けている作品のひとつです。

思い描いた形と使いやすさを求めて失敗も繰り返しながら、受注制作で1点ずつ制作するところから始めた作品で、初めての展示では、たった2点完成させるのが精一杯でした。

今回はじめて2桁の数をご用意できましたので、ずらりと並んだ姿をお見せできるのが嬉しいです。

動物や植物の絵柄を描いた、それぞれ一点ものです。

くるくる巻き取る楽しさを、実際にお手にとって試してみていただきたいです。

Q2

もう一つ作品について教えてください。

今回、特に見ていただきたい作品はどのようなものでしょうか。

新作や、今特に力を注いでいる作品についてひとつをご紹介ください。

A2

手織りのための道具【バックストラップルーム】です。

手織り機の制作と手織り教室の講師をしている私たちの、中心にある作品のひとつです。

私たちの作る織り機の中で最も小さな織り機であるバックストラップルームは、「工房からの風」からのご縁で生まれた道具です。

会場の中にあるギャラリーらふとさんでのWSのために制作し、皆様にお使いいただいたのがはじまりでした。

昨年の「工房からの風」でのワークショップでも、お客様に手織りをご体験いただきました織り機です。

今回は道具に植物の絵を描き、飾っていて嬉しい道具、持っていて嬉しい道具を目指して制作しました。

こちらは、昨年の「工房からの風」でのワークショップの様子です。

ご参加くださいました皆様、ありがとうございました。

今回3回目の出展となる私たちは、普段は手芸道具を軸に制作をしているのですが、工藝・クラフトの展覧会に手芸道具を並べることには、ずっと不安がありました。

そのため、前回までは木の食器をメインに構成し、脇役に手芸道具や手織り作品を並べていたのです。

今回3回目の出展が決まり、私たちのいつもの精一杯の手仕事をご覧いただけたらとの思いから、思い切って、手芸道具をメインに展示構成をしてみる予定でいます。

求める方がいてくださるのだろうかとやはり不安が付き纏ってはいるのですが、大きなチャレンジの気持ちです。

見慣れない道具もあるかと思うのですが、なんでもお聞きいただけたら嬉しいです。

お越しくださる皆様とお話できますことを、とても楽しみにしています。

Q3

糸花生活研究所さんの「工房」で印象的な「もの」をひとつ教えてください。

A3

木工と手織りと絵付け、それぞれ工房と言えるほどの場所は持っていないのですが、部屋を見回して目に入る印象的なものとして、糸を巻き取るための道具【かせくり機】を選びました。

手作りしている手芸道具の一つです。

いつも机の脇にスタンバイしてくれているかせくり機が、暮らしの中にある私達の仕事場の目印のような存在です。

今回もディスプレイとして、いつも使っている子を持っていく予定です。

もし間に合えば、出展作品にも一点加えられたらと、制作を進めています。(どうなるでしょうか…!?!)

木工の藤原洋人さんと、染織の藤原真子さんが展開する「糸花生活研究所」。

真子さんが学んだスウェーデンでの手工芸のテイストを大切に、現代日本での生活の中にあたたかに灯るようなものづくりを進めておられます。

初めて出展くださったのは、コロナ禍のさなか、マスクと消毒に気を配りながらのことでした。

ほぼ初めて登場くださったので、唯一無二の作品展開、構成に驚かれるお客様が多かったように感じましたが、

その後の精力的なお仕事の継続の中で、すっかりファンの方々を増やしてこられたように思います。

今回は、手芸道具もふんだんに出品くださるとのこと、楽しみにされる方がいっぱいですね、きっと。

糸花生活研究所さんの出展場所は、ニッケ鎮守の杜、galleryらふとの奥。

ホームページはこちらです。

→ click

しんこきゅう(木工)

Q1

「工房からの風」への出展作品についてお尋ねします。

しんこきゅうさんの代表的な作品、または、定番的な作品、作り続けている作品の中から、ひとつをご紹介ください。

A1

wine cupのご紹介をさせていただきます。

このbrown obiのシリーズは今年1月に販売したばかりなので定番とまでは言い難いのですが、ワインカップの足を作るのには通常のコップを仕上げる刃物とは違い、幾種類の刃物を使います。

木の器を作る職人の事を木地師と言いますが、木地師は自分で鍛造し刃物を作ります。

基本的な刃物の形はありますが、よって人それぞれに腕の長さや座高の違いにより刃物が異なります。

さらにワインカップなどは人によって作り方は千差万別です。

刃物だけでなく、削る順番、材料を機械に固定する方法さえも異なります。

私がこの形に取り組んだのは外注を作り始めたのがきっかけです。

作れるようになるまでたくさんの試行錯誤を繰り返しました。

今では自分のやり方が固定されてきましたが、知り合いの木地屋さんの挽き方を見るたびに新しい発見があります。

そして何より作るのが楽しい形です。

作れるようになるまでの道のりが一筋縄ではいかなかったからこそ、想い入れのある形になっております。

Q2

もう一つ作品について教えてください。

今回、特に見ていただきたい作品はどのようなものでしょうか。

新作や、今特に力を注いでいる作品についてひとつをご紹介ください。

A2

今回この展示会で初めてお披露目することになるお皿があります。

名前はまだ決まっていませんが、山中漆器の伝統技法の加飾挽きを使った器になります。

こちらの器は削る際に刃物が飛び跳ねる「飛び鉋(かんな)」と呼ばれる刃物を使います。

木地師は刃物の事を鉋と呼びます。

小鹿田焼をイメージしていただけるとわかりやすいかもしれません。

木の器に模様が彫られている器は一度は目にしたことが有るのではないでしょうか?

こたつの上に置いてあるミカンの鉢や、茶たくなど主に昭和時代の物に潜んでいます。

私はこの技法ををもう少し現代の人も使いやすい形にできないかと模索していました。

しかしながら、問題なのは一定の模様にそろえることが難しいことです。

そこで「工房からの風」のディレクターの稲垣さんに相談したところ、

「それがいいんじゃない」と。

これには天地がひっくり返りました。

同じものを作らなくてはお客様に収められないという職人の固定概念が覆ったからです。

作家は自分の好きなものを作ってよいという、一見当たり前なのかもしれませんが、私にとっては別次元への転生です。

今も不思議でふわふわしています。

作品やこれからの方向性が変わってくるんだなと、新たな道の上にいるように感じており、どんな世界や自分に出会えるのかこれからが楽しみです。

そんな私の一歩をご覧いただけたら幸いです。

Q3

しんこきゅうさんの「工房」で印象的な「もの」をひとつ教えてください。

A3

轆轤というと粘土を思い浮かべる方が9割です。

私が使っている轆轤は木を削ります。

産地によっても轆轤自体も刃物の形状も異なります。

轆轤の起源を調べると、縄文時代から回転体の木製品は見つかっています。

そして木製品の回転体でよく知られているのは「百万塔」です。

天平宝字8年(764)から宝亀元年(770)という短期間で100万という大量の数が制作されました。

この百万塔は簡素に書くと小さな3重の塔で、いわばワインカップの足の部分が3つ重なった塔です。

さらには塔の中心部は筒状になっており「相輪」という輪が連なった蓋が付いています。

蓋を開けると「「陀羅尼(だらに)」」というお経が入っています。

最古の印刷物です。

これらは反乱が起こった後に今後は繰り返さないよう祈願をこめて制作されたもので、現在も4万塔法隆寺に保管されています。

現代の轆轤の技術でもこれを作るのはかなり難儀です。

当時どのようにこの短期間で作られたのか?

刃物はどんなものだったのか?

個人的に考えてしまうのは、ろくろの資料を調べると必ず出てくる二人一組になって一人は紐を引っ張り一人は削るという昔の製法です。

しかしこれが本当に盛んだったのか不思議でなりません。

また、山中漆器の起源は「お椀が川の上流から流れてきた」この出会いがきっかけで轆轤挽きが盛んにおこなわれるようになったそうです。

以上の事からも川辺の近くでの制作、水車を使った轆轤だったのではないかと推測してしまうのです。

水車の轆轤も存在したという資料は残っていますが、全国に的にはやはり二人一組の手挽きが主流です。

また昔は県から県に移動することは制限されていました。

滋賀県で惟崇親王が轆轤を全国に広めたという言い伝えがありますが、その時に発行される「許状」これらは本当に木地を作る為に使われていたのでしょうか?

長くなってしまいましたが、私が言いたいことは、こんなにも謎が多いロマンが詰まった日本の手挽き轆轤を失っても良いのか?ということです。

西洋のウッドターニングは日本でもたくさん使われています。

作家さんもたくさんいらっしゃいます。

そして時代の流れはNC旋盤でPCに繋ぎデータを作れば勝手に機械が作ってくれます。

私が作っているのはただの木の器です。

されどそこには時代と、幾人の人が伝え今に至ります。

日本の歩みの一つを簡単に手放して良いのでしょうか?

伝統工芸とはなにか?

私は常に問うてしまうのです。

しんこきゅう、堆朱杏奈(ついしゅあんな)さんから、長いメッセージをいただきました。

少しまとめて短く掲載させていただいた方が、この場では読んでいただきやすかな、と思いました。

けれど、とても大切なことが綴られていて、どこも削ることができなかったので、そのまま載せさせていただきますね。

堆朱さんの印象はたたかうひと。

願うものを作るために出会う矛盾を見過ごさず、解決しようと臨んでいらっしゃるのだと思います。

そのような日々の中、「工房からの風」のミーティングを通して新たな出会いを得られたのですね。

同じものづくりながら、職人とは異なる作り手との出会いは、発想の転換や視野の広がりにつながっていくかもしれません。

「それがいいんじゃない」

私が素直に応えたフレーズが、天地をひっくり返したとは!

私もびっくりです‼

しんこきゅうさんの出展場所は、ニッケ鎮守の杜、おりひめ神社の脇

インスタグラムはこちらです。

→ click

ところで「堆朱」(ついしゅ)さんとは、木工にぴったりのご苗字だと思いましたら、足利時代から続く由緒ある家系の繋がりであるとのこと。

NUMERO TOKYOに詳しい記事がありますので、ご覧いただければと思います。

→ click

平戸香菜さん(金工)

Q1

「工房からの風」への出展作品についてお尋ねします。

平戸香菜さんの代表的な作品、または、定番的な作品、作り続けている作品の中から、ひとつをご紹介ください。

A1

梢バングル

20代の頃はオブジェばかり作っていました。

その頃人に使ってもらえるものをつくろうと考え初めて取り組んだアクセサリーで、今も作り続けている作品です。

使えるものであっても置いてある時それだけで美しい形、と意識して制作していた記憶があります。

バングルは錫で作られています。

同じシリーズで金属は変わりますが指輪、ネックレスもあります。

イヤーカフもつくりたいなあと考えています。

Q2

もう一つ作品について教えてください。

今回、特に見ていただきたい作品はどのようなものでしょうか。

新作や、今特に力を注いでいる作品についてひとつをご紹介ください。

A2

一輪挿し ひそか

ここ数年銅合金の花器を制作していて、いちばんよく制作しているのが一輪挿しです。

画像の一輪挿しは20cmほどの高さがありますが、今回はもっと小さなサイズの一輪挿しも制作予定です。

すぐ水を変えるのを忘れてしまう自分としては、金属の花器は水の汚れが見えないのがいいところだな、、と感じています。

Q3

平戸香菜さんの「工房」で印象的な「もの」をひとつ教えてください。

A3

松原幸子さんのオブジェです。

作家の静かで謙虚なものつくりに対する哲学が込められていると感じます。

事務作業の時いつも目に入る窓辺に置いています。

書類が飛ばないようにペーパーウェイトの役割も果たしてくれていたりして、こんなふうに自然に暮らしに溶け込むオブジェがつくりたいな、と思います。

型に金属を鋳込むことでかたちづくる鋳造技法で主に制作をする平戸香菜さん。

2023年は北陸から、今回は地元茨城県から出展くださいます。

金属ならではの色合い、風合い。

その意外性や新鮮な感覚が伝わってくる平戸香菜さんの作品。

ニッケ鎮守の杜、galleryらふとの向かい側で展示されます。

平戸香菜さんのホームページは こちらになります。

→ click