studio fujinoさんより

12月2日、コルトンホールに在廊くださる作家の方々からのメッセージをお届けしています。

続いては、studio fujino藤崎均さんより届いたメッセージです。

Q1

図録掲載作品のタイトルと作品についてのコメントをお寄せください。

ほかに、出品くださる作品がありましたらお教えくださいますか。

A1

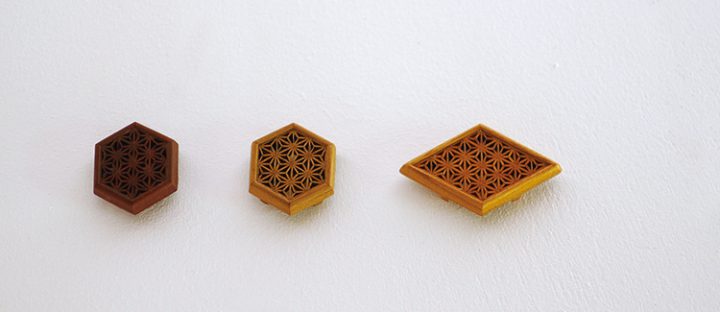

組子帯留

建具の伝統的な技法を最小にして、帯留めて仕立てました。

また、木のお皿などの定番となった作品も合わせて展示できたらと思います。

Q2

図録冊子がお手元に届いた時の感想をお聞かせくださいますか。

A2

それぞれ作家さんの文章が、個性的で楽しく拝見いたしました。

Q3

12月2日いちにちだけコルトンホールに現れる「作り手の本棚」。

藤崎さんは、どのような本をお貸しくださいますか。

A3

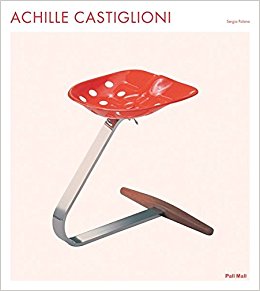

イタリアのデザイナーachille castiglioniさんの作品集。

華やかさの際立つイタリアンデザイン。

しかし、きちんとした哲学から生み出されている物づくりを、彼の作品から感じられます。

イタリア滞在時代、ジュエリーデザイナーの娘さんとお仕事させて頂きましたが、

彼女を通じて、様々な事を得る事ができました。

今回の図録のグラフィックデザインを担当してくださったのは、

studiofujino 、藤崎均さん夫人の東川裕子さん。

裕子さんもイタリア、ミラノでデザイナーとしてバリバリお仕事をされてきた方で、

おふたりの力があってこその今展ともなりました。

この場からも御礼申し上げます!

そして、おふたりのお仕事の一端、ぜひ会場でご覧ください!

studiofujinoのサイトはこちらになります。

→ click

一部抽選販売について

今展は、図録「風50+」掲載作品と、

作家によってそれに加えた作品群での即売会となっております。

作品点数が少ない作家作品の販売について、

混乱を避けるために抽選方式とさせていただきます。

9時45分~10時00分に、

コルトンホール前にお越しください。

先着順ではありませんので、

10時より前にお越しいただいても有利なことはございません。

9時45分より前のご来場はお控えくださいますようお願いいたします。

尚、抽選該当作家以外の作品をご希望のお客様や、

展覧会としてご高覧希望のお客様には、

混乱のないようにご案内をいたしますので、

現場のスタッフの誘導、ご案内に応じてご入場をお願いいたします。

抽選該当作家(出展数僅少作家)

いわもとあきこ、kegoya(熊谷茜)、

クロヌマタカトシ、冨沢恭子

成田理俊、波多野裕子、初雪・ポッケ、

濱野太郎、松塚裕子、宮本佳緒里

(敬称略)

上記の作家作品の販売については、午前10時に抽選をいたします。

但し、当日開場前の判断で、作品数よりもご希望者が多い場合は、

上記以外の作家も抽選となる場合があります。

抽選はおひとり様1回(1作家)とさせていただきます。

購入希望ご本人様以外の抽選はご遠慮くださいますよう切にお願い申し上げます。

尚、作品数が抽選数より多い場合は、一般販売いたします。

また、今展は即売とさせていただいております。

ご来場の際に、作品をご覧いただけない場合がございますこと、

ご了承くださいませ。

お問い合わせは

047-370-2244

までお願いいたします。

にしむらあきこさんより

和紙造形のにしむらあきこさんからのメッセージをご紹介します。

(にしむらさんは13時からの在廊予定です)

Q1

図録掲載作品のタイトルと作品についてのコメントをお寄せください。

ほかに、出品くださる作品がありましたらお教えください。

A1

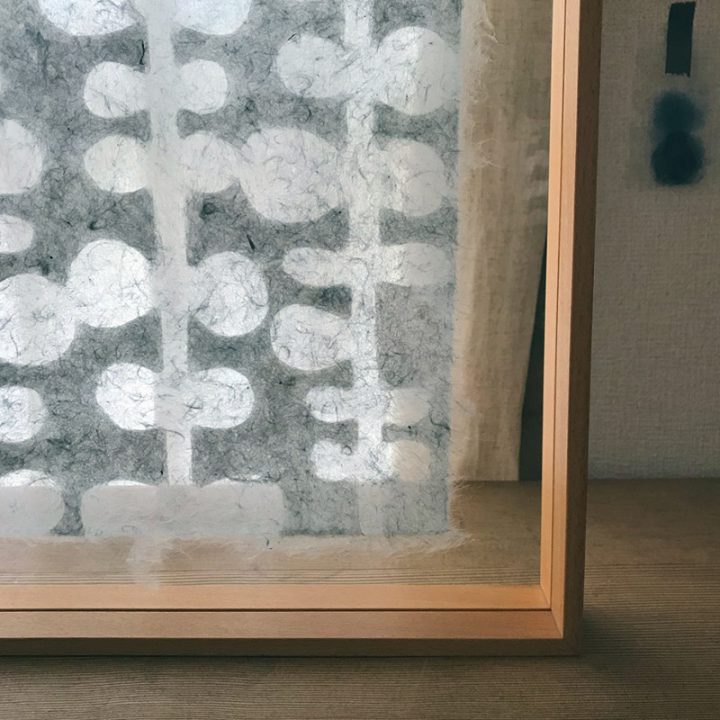

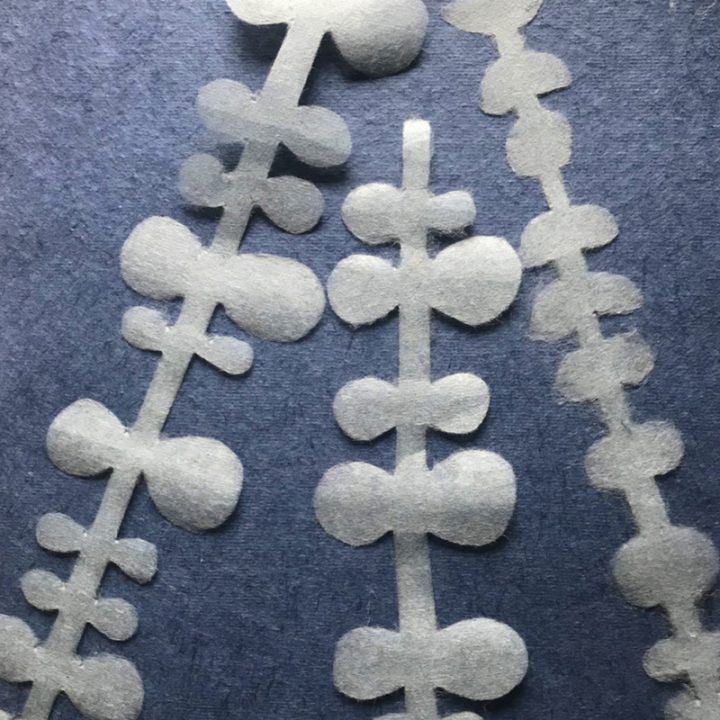

作品タイトルは「素は続く」

先人の知恵である和紙漉きの主な材料、楮という植物の繊維は、

なんと懐の深い存在なのかといつも感動します。

紙になり糸になり、絡まりあい繋がりあい、

織られ編まれ綴られ、手から手へ続いていく。

そのさまを形にしてみたいと思って制作したオーナメントです。

おなじモチーフで制作した、和紙と箱もお持ちする予定です。

Q2

図録冊子がお手元に届いた時の感想をお聞かせください。

A2

尊敬してやまない工芸作家さんたちの、

体温が感じられる文章を美しい写真とともに大切に読みました。

「これだ」と思う素材に出会うことができて、その素材を信じている。

幸運と強運と強い信念を持った方々の文章だ、と思いました。

Q3

12月2日いちにちだけコルトンホールに現れる「作り手の本棚」。

にしむらあきこさんは、どのような本をお貸しくださいますか。

A3

「みみをすます」谷川俊太郎

和紙造形をはじめた頃に出会った本です。

目を閉じて空想の海に飛び込んでも、何の景色も浮かんでこないとき、

本棚からひっぱりだして声に出して朗読します。

声にだすとリズムが生まれて、同時にいろんなものが見えてきて、

ランナーズハイならぬ朗読者ハイ?になります。

「水の生きもの」ランバロス・ジャー

インドで1冊ずつ手作りされた手製絵本です。

絵本を作り始めた頃に、主人がプレゼントしてくれました。

開くとふんわりと刷りの良い香りがして、

手漉きの紙のあたたかな手触り。

私もこんな本が作りたい、と思った気持ちを忘れないように、

折りに触れて手に取る大切な絵本です。

言葉の世界をふかぶかと育みながら、素材の美しさを丹念に引き出すにしむらあきこさん。

楮、和紙ならではの、にしむらあきこさんならではの制作にぜひ深く触れてご覧ください。

にしむらあきこさんのサイトはこちらです。

→ click

戸塚みきさんより

岐阜県で藍を育て、すくもを作り、灰汁建てで藍を染める

戸塚みきさんからのメッセージをご紹介します。

Q1

掲載作品のタイトルと作品についてのコメントをお寄せくださいますか。

ほかに、出品くださる作品がありましたらお教えください。

A1

掲載作品は藍染めのれんです。

最も素で、原点の作品です。

藍の美しさに真っすぐに向き合うこと、

自分に立ち返ることのできる大切な存在です。

今回はその他に、タペストリーや間仕切り、手ぬぐいや首に巻ける作品も

出品させて頂きます。

Q2

図録冊子がお手元に届いた感想をお聞かせくださいますか。

A2

一頁一頁に、作家の方々の息遣いや込められた思いが伝わってくるようでした。

その一人として加えて頂き、とても光栄です。

Q3

12月2日いちにちだけコルトンホールに現れる「作り手の本棚」。

戸塚さんは、どのような本をお貸しくださいますか?

A3

「旅をする木」 星野道夫

「センス・オブ・ワンダー」レイチェル・カーソン

どちらの本も出会いは何気なかったのですが、

人と自然、生きること、悠久の時そして、ひとひらの葉の中にある神秘。

感性を開けば見えてくる世界に、作り手としても人としても響かされました。

12月2日は岐阜県からお越しくださる戸塚さん。

来場者の方々、作家の方々との交流が、

黙々と進められる藍のお仕事の滋養になりますね。

循環するお仕事にぜひ触れていただければと思います。

戸塚みきさんのサイトはこちらになります。

→ click

波多野裕子さんより

得も言われぬ静かで味わい深い色調と

美しいフォルムのガラス作品を制作する波多野裕子さんからのメッセージをご紹介します。

Q1

掲載作品のタイトルと作品についてのコメントをお寄せくださいますか。

ほかに、出品くださる作品がありましたらお教えください。

A1

タイトルは特にありません。

浅鉢です。

1点の掲載ですので、今の自分らしい形、今の自分らしい色と思い制作しました。

他には数は少ないのですが、小鉢と色々なサイズのグラスを出品します。

タイトルはあっても、なくても、それが作者の意図なんですね。

波多野さんの無音のような世界には、タイトルがないことこそが、

見る人、使う人に豊かな世界を提示してくれているような気がします。

Q2

図録冊子がお手元に届いた感想をお聞かせくださいますか。

A2

目次を見て、工房からの風の15回の歴史、積み重ね、そして作品の幅の広さを感じました。

ページをめくりながら、1回1回それぞれ違う風が吹いたんだろうなぁと、

色々な回の話を聞きたいと思いました。

Q3

12月2日いちにちだけコルトンホールに現れる「作り手の本棚」。

波多野さんは、どのような本をお貸しくださいますか?

A3

ローラ・インガルス・ワイルダー

「大きな森の小さな家」

です。

最初は母に読んで貰い、読めるようになってからは何度も自分で読み返した本です。

これを読みながら、干した雑草で麦わら帽子を作ってみたり、

割り箸で丸太小屋のミニチュアを作ってみたりしたのを、今でもはっきり覚えています。

手で作り出す楽しみ、物が出来上がる過程のワクワクを私に刷り込んだバイブルです。

2011年に出展くださった波多野裕子さん。

ろくろで石膏型を作り、そこにガラスの素材を鋳込む独特の制作は、

一点一点にかかる比重がとくに深いように感じています。

そうして完成したガラスには、しんとした美しさが宿って

見る人の心をぽっと灯してくれるような気がします。

波多野裕子さんのブログはこちらになります。

→ click

高見由香さんより

染織の高見由香さんからのメッセージをご紹介いたします。

Q1

高見さん、図録にはどのような作品が掲載になrましたか?

A1

麻のハンカチです。

麻糸を藍染、墨染したものと染色無しの白糸をレース織りしハンカチに仕立てました。

四方はタテ糸ヨコ糸を数本抜いて手でかがる仕上げを施しています。

掲載写真作品の他、素材を変えて竹糸で織ったハンカチを出品します。

竹糸で織ったハンカチ!

ぜひ拝見してみたいです!!(抗菌効果もありそうですね)

Q2

図録冊子が届いた時の感想をお聞かせくださいますか?

A2

作品写真だけでなく作り手からの言葉に耳を傾ける事で

深く作品に入っていける一冊だなと思いました。

作者をより知りたい、作品をもっと見たいと思わせてもらえるものでした。

その中に自身の作品も収められているという嬉しくも気が引き締まる思いです。

Q3

12月2日いちにちだけコルトンホールに現れる「作り手の本棚」。

高見さんは、どのような本をお貸しくださいますか。

A3

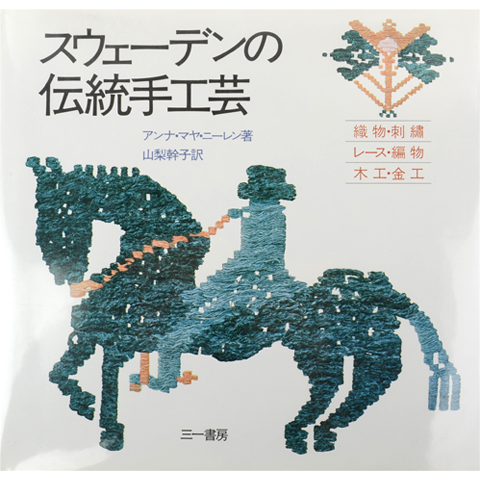

タイトル:スウェーデンの伝統手工芸

著者:アンナ・マヤ・ニーレン

35年前に出版されたこの本。

ずっと探し続けて傍に置いておきたいと切に願った本でした。

織物の歴史、昔の人が辿ってきた手業への思いが今へと繋がるまでの興味深い話や

実際に作られたものの写真が掲載されていて夢中になって読みふけった一冊です。

それぞれの技法に託された思いやルーツを知った上でつくるという事は

自身のこれからの長い制作時間に

大きく影響を与えるに違いないと思った大切な一冊です。

2009年と2015年に出展くださった高見由香さん。

6年という年月をこつこつたゆまず制作を続けられて、

今は高見さんに憧れて応募をしてくださる染織作家の卵の方が表れています。

制作を深めていくターニングポイントともなったハンカチ。

今展でぜひご覧ください。

高見由香さんのサイトはこちらになります。

→ click

LCF 立川博章さんより

大田区大岡山に素敵な工房兼ショップを持たれる

装身具LCF 立川博章さんからのメッセージをお届けします。

Q1

図録に掲載作品のタイトルをお教えくださいますか。

A1

「連なる水晶原石の装身具」

原石が放つ優しい輝きや、同じものが二つとない形状の石を繋ぎ合わせて

1点物の装身具に仕上げました。

Q1

立川さん、図録冊子が届いた時の感想をお聞かせください。

A2

こんな素敵な図録に掲載していただけるなんて

とても誇らしく夢のようでした。

50名の作家による文も大変素敵で

何か落ち込んだ時や立ち止まった時に読み返して

みようと思える僕のバイブルとなりました。

Q3

12月2日いちにちだけコルトンホールに現れる「作り手の本棚」。

立川さんは、どのような本をお持ちくださいますか。

A3

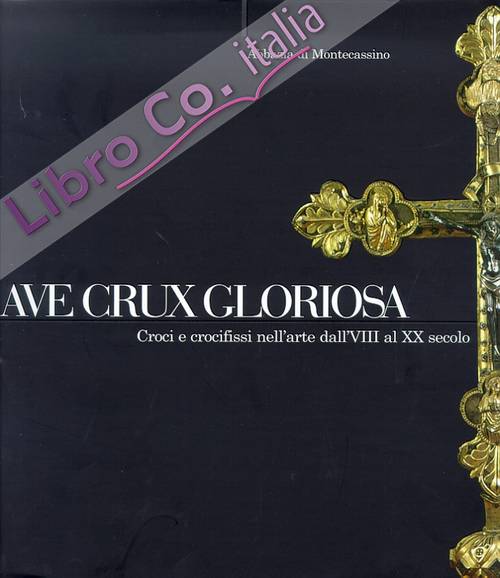

「AVE CRUX GLORIOSA」Pietro Vittorelli

キリストと十字架のプロダクトがたくさん掲載された本です。

20代の時に行ったヨーロッパ旅行で感動した数々の教会

建物、装飾がすごく素敵で美術館に行くより興奮したことを覚えています。

私とくにキリスト教徒ではございませんが旅行の記念に購入した

思い出の洋書でもあります。

その他蚤の市でかなりぼったくられてキリストの像も買いました。

2011年と2014年に出展くださった装身具LCF 立川博章さん。

彫金技術を高めながら、独自の世界観を確かなかたちに作り上げてこられました。

「連なる水晶原石の装身具」のシリーズ、会場でぜひゆっくりご覧ください。

装身具LCFのサイトはこちらになります。

→ click

菅原博之さんより

12月2日のコルトンホールでの「風50+」展。

在廊作家からのメッセージをご紹介していきます。

まずは、木工の菅原博之さんからのメッセージです。

Q1

図録掲載作品のタイトルと作品についてのコメントをお寄せください。

ほかに、出品くださる作品がありましたらお教えください。

A1

白漆ボウルと黒漆のカトラリーです。

高さのある深めのボウルは我家でもとても重宝しています。

それぞれの大きさや形から、食卓のイメージを膨らませていただけると嬉しいです。

カトラリーは白漆、サクラの木地オイル仕上げもあります。

Q2

図録冊子がお手元に届いた時の感想をお聞かせください。

A2

冊子を手に、、、

もっともっと作らなければと焦る気持ち。

でも自分が必要でないと思うものは作らない、

ここ数年間貫いてきた思い。本当に良かったと思いました。

この先も自分の思いに正直に。

ありがとうございました。

角椀

高台のないお椀、温かいスープ、鍋物のとりわけはもちろん、

デザートカップとしてもお使いいただけます。

Q3

12月2日いちにちだけコルトンホールに現れる「作り手の本棚」。

菅原さんは、どのような本をお貸しくださいますか。

A3

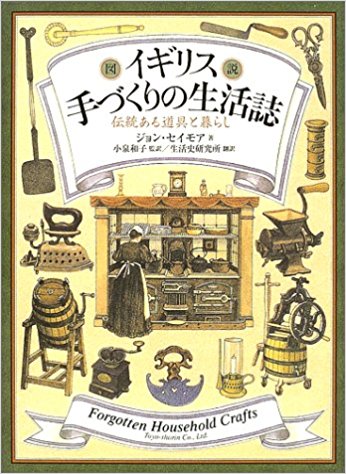

イギリス手づくりの生活誌 ジョンセイモア著

カトラリー、器を作り始めた時に出会った本です。

僕好みで絵もたくさんあり(笑)ページをめくる度に楽しいのです。

生活に必要とされる全てものが、人の手ですべて作られていたちょっと前の時代の事。

もちろん日本にも素晴らしい民具はたくさんあり、

先人に学ぶ事はまだまだたくさんあると、あらためて感じる事ができた本です。

2009年、2013年に出展くださった菅原博之さん。

お仕事を丁寧に絞り、ぐんぐん深めて、

澄んだ美しいフォルムの木の器を新鮮に提案くださっています。

12月2日には、ぜひ木の器を介して、豊かな会話を重ねていただければと思います。

菅原博之さんのホームページはこちらです。

→ click

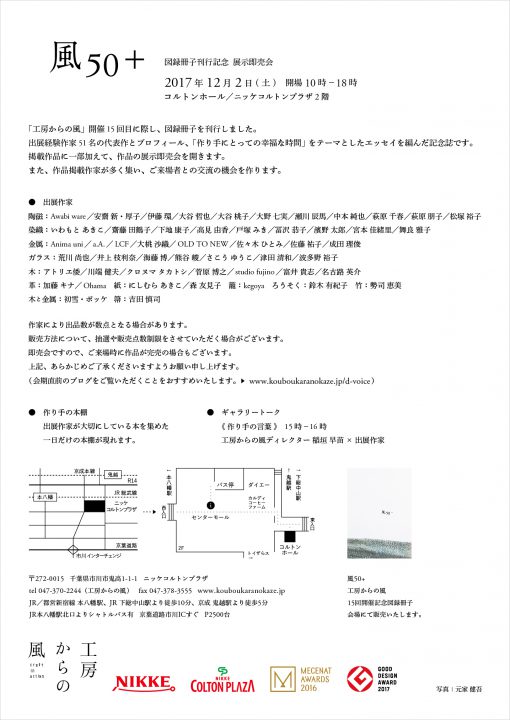

12月2日(土)展示即売会

「工房からの風」15回展記念とメセナ大賞、

グッドデザイン賞受賞を記念して刊行した

図録雑誌「風50+」、

ご覧いただけましたでしょうか。

出展経験作家51名の作品の図録と、

「作り手の幸福な時間」についてのエッセイを一冊に編みました。

詳しくは以前のブログもご参照ください。

→ click

この図録掲載の作品と、作家によってはそれに加えての作品構成で、

展示即売会を行います。

12月2日(土)ニッケコルトンプラザ二階コルトンホール(ダイエー側)

10時から18時 入場無料

作品は51名全員から出展いただきます。

そして、在廊作家も華やかです。

以下、お知らせしますね。

(一部、午後からの方もいらっしゃいます)

舞良雅子・菅原博之

studio fujino・アトリエ倭

加藤キナ・Ohama・Anima uni

OLD TO NEW・LCF・佐々木ひとみ

松塚裕子・大野七実・萩原千春

萩原朋子・波多野裕子・高見由香

戸塚みき・熊谷茜・森友見子

にしむらあきこ

(掲載順 敬称略)

すごいなぁー、ありがとうございます!!

そして、あと数名の作家も加わるかもかもです。

さて、どんな展示即売会になるのでしょうか。。

と、企画者が言うのもなんですが、

一番の目的は「出会いの機会」と思っています。

お陰様でこのような図録冊子を編めましたので、

この一冊に集った作家と、お客様にぜひ出会っていただきたい。

そして作家同志も、この機会にぜひに。

そうして、15回続けてきた工房からの風の節目から、

次の進化に向かう光の粒のような時間を紡ぎたい。

そんな風に思っています。

即売、としましたのは、1日だけですので、

作品の受け渡しでご迷惑をおかけしてしまうことを避けたということが一番です。

そして、作家によっては、掲載(撮影)作品のみのご出展の方もおられて、

出展数がとても少ない場合があります。

どうかご了承くださいませ。

(出展作品が少ない10名の作家に関しては、抽選とさせていただきます。

詳しくはこちらをご覧ください。→ click)

10名の作家以外は作品数が少なくはありませんので、

こららの力のある作家の作品を一堂に会した中でお選びいただける機会!

ぜひ、お出かけくださいませ。

会場では、作家の方々との交流のほか、

稲垣による「作り手の言葉」をテーマとしたトークイベント、

在廊作家による「作り手の本棚」も設けます。

こちら、詳しくは別記事でご案内いたします。

また、在廊作家の方からは、メッセージもお寄せいただいています。

「工房からの風」本展前のように、こちらのブログからご紹介していきます。

とはいえ、もう1週間後!!

皆様、来週土曜日12月2日、ニッケコルトンプラザ、

コルトンホールにぜひ、お出かけくださいませ。

一次募集へ

「第16回 工房からの風」は、

2018年10月13日(土)14日(日)に開催します。

○

一次募集

2017 年12 月1 日(金) ~ 12 月20 日(水)

25 工房を最大にして、確定予定です。

年内に応募者へ結果発表をいたします。

○

二次募集

2018 年3 月10 日(土) ~ 3 月30 日(金)

一次決定作家と合わせて50作家となるように出展者を確定します。

4 月上旬に応募者へ結果発表をいたします。

詳しくはこちらをご覧ください。

→ click

一次では出展経験作家への応募を特に促しています。

(もちろん、初出展の方の応募も歓迎です!)

年内に出展が確定すると、2018年秋冬の予定が立てやすいと思います。

以下、ちょっと長くなりますが、出展経験作家の方の応募を促す理由をお書きしますね。

:::

「工房からの風」は、出展すると2年は応募ができません。

その理由は、新たに世に出ていく作家への登竜門として

新人の方に門戸を開いていこうという想いと、

次の進化、深化へのステップには出展からある程度の時間が必要という想いからです。

出展作家メンバーがマンネリしてしまうこともよしとしませんし、

常によき緊張感があることが「工房からの風」ならではと思って構成してきました。

その趣旨は変わらないのですが、10回展くらいから、

複数回出展作家の「工房からの風」との関わり方に新しい展開が表れてきました。

作家自身の新たなステップとして、

個展の気持ちで「工房からの風」を活用される方が現れたのです。

その方々が、見事に結果を実らせて、作家活動を推進していかれる姿を、

毎回見られるようになってきました。

新人作家の登竜門と、出展経験作家が進化・深化の機会となるような場。

このふたつを明確に「工房からの風」への出展作家募集の柱としたいと思っています。

そのために、募集を一次、二次と二回に分けることも始めました。

すでに展覧会活動をされている方にとっては、

秋の予定は早く決定するのに越したことはありません。

2018年秋のメインの個展を設定する気持ちをもって、

「工房からの風」への出展、ぜひご検討ください。

:::

このひとつ前のブログの加藤キナさんや

山形で籠を編むkegoyaさんをはじめ、

今回複数回出展となった作家の方々、どなたもよい機会にしてくださっています。

12 月1 日(金) ~ 12 月20 日(水)の一次募集。

ご応募お待ちしています。

加藤キナさんより

おりひめ神社のほとり。

片流れのちいさなテントに美しい手仕事の革作品が灯るように展示されていました。

その隣には、影絵にもなるオブジェも。

加藤キナさん。

鹿革を中心とした制作をされる夫婦ユニットのおふたりです。

第15回展、本当にお世話になりました。

2回目の出展である私たちは、初回に感じた思いを再び掘り起こし、

「鹿」に焦点を絞った展示をすることにしました。

飛び地で、木立の中にひとつポツンとあるブース。

少し寂しい印象です。

ならば、その空間を生かそう。

霧の中に見たスクと立つ鹿の佇まいのように、

木立の中に大きな鹿シェット(革のオブジェ)を飾ろう。

そして、その続きとして暗さを生かした影絵を革で作ってみよう‥

そんな風にして、私たちの15回展の準備ははじまりました。

もちろん、オブジェを飾っても、しっかりと作品も仕上げて、

作品が伝わってこそ意味のある挑戦だと思いました。

当日は、雨。

でも、それはずっと予感されていたこと。

今年はずっと、不安定な天候だったのだから、台風が来ていないだけまだ良いと思いました。

蓋を開いてみると、あのような空模様の中、多くのお客様が足を運んで下さいました。

作品もたくさんお選び頂き、ほっ‥と胸を撫で下ろしています。

ですが、自分たちの展示が完璧だったとはとても言いがたく、

力不足にスッキリしない思いも心に残りました。

それでも、やりたかったことをお伝えすることはできていたようで、

何人もの方から、温かいお言葉や勇気の出るエールをいただくことが出来ました。

この数日間は、竹が節目を迎える前にギュウと締まるあの感じ、

濃縮された日々だったように思います。

ご恩返しがしたい‥

そう願った出展でしたが、今回もまた、多くの方のお力をお借りし、

愛情で満たしていただく事になりました。

なかなか、ご恩返しするのはむずかしいなぁ〜と幸せに満ちながら感じている風の余韻です。

心に残った宿題は、

これからの作家生活を、より豊かにしてくれる糧となりうることを私は知っています。

そしてそれは、自分がどう臨むかによって、

栄養にすることもできるし、全く身につかないことも知っています。

これから。

自分次第です。

たくさん悩んで、たくさん笑って、彩り豊かな作家人生にしていきたいと思います。

心に刻まれる数日間、本当にありがとうございました。

風50+ やっと読むことが出来ました。

それぞれの作家さんのお人柄が滲み出る文章に、引き込まれています。

言葉は違っても、吉田さんの言葉「世界は美しい」ということを信じ、

日々制作をすすめている作家さんたちが、この一冊に編まれているのを感じました。

世界は美しいですね。

雨もまた、美しいです。

そういえば、「ヨガの世界では、雨は清浄なモノなのよ。」と

おっしゃって去って行かれたお客様がおられました。

制作の節目の時を迎えているとおっしゃっていた加藤キナさん。

次の段階に踏み出すために、

この数年取り組んで来た仕事の集大成の場にしたい。

と、今回出展くださいましたが、見事に達成されていましたね。

雨の中、初日から作品をめがけてたくさんの方がブースに集ってこられていました。

その作品を巡って、おふたりとお客様との会話は途切れることがなかったですね。

作家としての人生を十全に味わいながら進もうと志すおふたり。

二回目となった今回の出展を竹の節目のようにして、

じっくり、そしてぐんぐんとそのお仕事を深め、伸ばしていかれることと思います。

:::

図録冊子「風50+」にも、加藤キナさんの頁があります。

また、12月2日の展示即売会にもご参加くださいます。

詳しくはまたこちらのブログでもご案内させていただきます!

フクシマアズサさんより

海。

大波が去った後に、浜辺には貝殻やガラスのかけらが打ちあがって輝いていますね。

「工房からの風」という大きな「風」がひいたあとに残った作家の心に残った煌めき。

凪ぐ浜の宝物のような想いを、毎年ご紹介しています。

今年は初出展作家と複数回出展作家それぞれ1通ずつ、この場でお伝えいたします。

(作家から稲垣宛に私信で送られたメールを、一部抜粋して、

作家の許可を得て転載していきます)

おりひめ神社の正面あたり、「galleryらふと」の前方。

若い女性がほうきを編みながら、

テントの中でたくさんの来場者の方々と言葉を交わしていました。

そのテントの中には、爽やかな今年収穫したばかりの

ホウキモロコシで編まれた美しい編みたてのほうきがずらりと。

壮観といえばそうなのですが、なんとも優しく和やかな佇まいの空間でしたね。

フクシマアズサさん。

つくば市でホウキモロコシを育て、その素材でほうきを編む方からのメッセージです。

ほうきのフクシマです。

「第15回 工房からの風」

あらためまして大変お世話になりました。

「後日改めてご連絡いたします」とメールしてから、

時間が空いてしまい申し訳ありません。

なんだかこのメッセージを書き終えてしまうと、

本当に「第15回 工房からの風」が終わってしまうのだと思うと、

なかなか書き進めることができず、今に至ります。

出展が決まってからの約10か月間と、当日2日間は、

私にとって人生の宝物のような時間だったと思います。

「工房からの風」という向かうべき目標がなければ、

梅雨の間引きや真夏の収穫のような厳しい農作業を、

手抜きせずキチンとこなすことはできなかったと思います。

その反面、正直に申し上げますと、終わってしまうのが怖かった気持ちもありました。

私の場合はこの10か月間をほとんど

「工房からの風」のために使うことができたので、

燃え尽き症候群と言いますか、

この大きな目標が終わってしまったら、

ほうきを作らなくなってしまったりしないだろうか?という不安です。

でもその不安は杞憂だったようで、

現在は日々日常を取り戻しつつ、

次のほうき作りやワークショップの準備などを進めることができております。

当日は、とにかくお客さまの笑顔が有難かったです。

たくさんの方々が、ほうきを目にした瞬間に顔がほころんで、

手を伸ばして近づいてきてくれました。

“作品にまつわる喜びを、誰かと共有できた!”

この確かな実感が、なによりも嬉しく、有難くありました。

当日を終えてからは、自分の中でじわじわとした小さな変化

(それは渦のようなもの)を感じております。

春の個人ミーティングでは、“作家の軸”について諭してもらいましたよね。

その軸というものに、9月末頃まではなかなか自信が持てずに揺れていました。

「工房からの風」は、経験豊富な作家さんたちと肩を並べる場。

「ちゃんとしなきゃ!」

(ここでいうちゃんととは、体裁を整えるということ)

という気持ちが勝っていたのだと思います。

でもふと、工房で独りほうきと対面しているとき、

「やっぱり自分らしいのが正解かも」という考えが降ってきました。

『大きなプレッシャーのある中で、

それに呑まれず、どれだけ自分らしく走り抜けるか』

これができたら自分自身の「工房からの風」は

成功なんじゃないか!と思うようになったんです。

がむしゃらだった気持ちが、すーっと伸びるような。

そこからは、あまり余計なことを考えず、

作りたいもの・見せたいものを作り、『惜しみなく』やることができました。

もちろん、もっといい草を作りたい、いい形を作りたい、など、

自分自身の課題はまだまだたくさんあるのですが、

前向きに、自分らしく考えられるようになったことが、

「工房からの風」で得られた大きなものだったと思います。

この気持ちを忘れず、

今後も日々ほうきに向き合って進んでいきたいと思います。

朝夕めっきり冷え込む時候となりました。

稲垣様をはじめ皆さまお元気に過ごしていらっしゃいますでしょうか?

ほうき畑はもうすぐ土づくりの季節です。

またお目にかかれること、心より楽しみにしております。

今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。

フクシマアズサ

“作品にまつわる喜びを、誰かと共有できた!”

コツコツと汗だくになってホウキモロコシを育て、

モクモクとほうきを編む時間が、確かに誰かに届いた!

それも喜びを持って!!

二日間フクシマさんを満たしていた笑顔の源はこれだったのですね。

フクシマさんが葛藤を経て、自ら導き出したもの、尊いですね。

「やっぱり自分らしいのが正解かも」という考え。

『大きなプレッシャーのある中で、

それに呑まれず、どれだけ自分らしく走り抜けるか』

これができたら自分自身の「工房からの風」は

成功なんじゃないか!と

・・・

作りたいもの・見せたいものを作り、

『惜しみなく』やることができました。

惜しみなく。

ミーティングでも何度か出てきた言葉でしたね。

フクシマさんの惜しみなくの焦点は、今のフクシマさんにとって的確で、

それをご自身で導き出したことがこれからのご自身の養分になっていくのだと思います。

こうして出展された方からの感想を伺って感じるのは、

「工房からの風」は、二日間だけのものではない、ということ。

二日間だけのもの、と捉えた作家がいたとしたら、もったいないですね。

応募用紙を書く時から、出展を終えて感想をまとめるまでの時間が、

作家に与えられた育みの時間であることを、あらためて願った今回でした。

フクシマさんの「工房からの風」は、これからも吹き続けて、

そのお仕事を推し進めていくことと思います。

折々、あちらこちらで、

フクシマアズサさんの生き生きとしたお仕事に触れることが楽しみでなりません。