photage/刺繍

Q1

今回の工房からの風には、こぎん刺しを含めて刺繍の作家が4名もいらっしゃいます。

それぞれ個性が異なる作品ですが、photageさんは「工房からの風」には、どのような出品をされますか?

A1

photage(フォタージュ)という名前で、手刺繍を施したブローチや、ポーチなどの布小物を作っています。

豊かな自然をデザインに取り込んだり、外国の民族衣装から着想を得て 刺繍の図案を考えています。

どこかフォークロアであたたかい雰囲気のある、健やかな作品にしたいと心がけています。

外国の街角でお喋りしながら手芸をしているおばあさんたちが憧れで、そんな風になりたくて手を動かす日々です。

工房からの風には刺繍のブローチを多くお持ちします。

小さな布の上に刺繍で様々な世界を表現できることが楽しく 沢山作ってきた作品です。

これまでにお子さんから人生の先輩方にも選んでいただき、多くの方々の元へ届いたブローチ。

身につけるもので10代から80代まで喜ばれるというのは なかなか稀有なのではないか、意識をしてこなかったけど、これは素敵なことだなと気付きました。

いわゆるフランス刺繍という、ごく一般的な刺繍技法なので誰にも馴染みがある手仕事です。

そんな肩肘を張らない風合いが喜んでいただけてるのだろうと嬉しく思い大切に作っています。

他にも、ブローチの作り方から発展させた壁飾りや、刺繍のポーチも出品いたします。

お気に入りを見つけていただけますように。

手刺繍のブローチ

様々な形を作っています。

色合いや模様はフォークロアな雰囲気を意識してデザインしています。

ミトンの刺繍の壁飾り

ブローチの作り方から発展させて壁飾りを作りました。

手編みのミトンに見えるようチェーンステッチで表現しています。

動物の小さな壁飾り

一色で刺すことでデッサンのような濃淡が生まれ、針の動きを感じられます。

お守りのように飾っていただきたいです。

Q2

大切にしている工藝品(古いものでも、新しいものでも結構です)をひとつ教えてください。

A2

木彫りの鳥の小物入れです。

長野へ行った際に購入しました。

手の平に乗る小さなサイズ感や、丸い形、つぶらな瞳、どこをとっても可愛くて気に入っています。

置いてあるだけで愛らしい存在感は目に入ると心が和みます。

このような、各地で昔から作られ続けている牧歌的な作品に惹かれます。

材質を生かした素朴さ

飽きのこないデザイン

丁寧な手仕事から生まれる工藝品だからこそ永く愛されるもの。

作り手として理想の作品像です。

ほっこりする工藝品の画像を見せていただきましたけれど、その前の作品のヴォリュームに圧倒されました。

今展にむけて、ものすごい集中力で制作くださったことがひしひしと伝わってきます。

このような制作中にもかかわらず、実は、お願い事もしておりました。

工房からの風の運営母体でもあるニッケの株主様優待カタログ。

ここに毎年2作家の作品をご紹介してきているのですが、

今回photageさんにオリジナルのブローチを制作いただいたのでした。

ニッケ鎮守の杜「手仕事の庭」の植物をモチーフにして。

華やぎの庭

アーモンド/葡萄/エルダーフラワー/クリスマスローズ/カモミール/ローズマリー

手しごとの庭(ベージュ)

シュウメイギク/クス/トロロアオイ/セイヨウフジバカマ/綿花/藍

このお庭のファンには垂涎のラインナップ!

photageさん、このようにこまやかに制作くださってありがとうございました。

photageさんの出展場所は、galleryらふとの脇、手仕事の庭の花壇のほとり。

ちょうどシュウメイギク開いて揺れていることでしょう。

インスタグラムはこちらになります。

→ click

宮﨑眞さん/木工

Q1

大阪府で木工をされる宮﨑眞さん。

「工房からの風」には、どのような出品をされますか?

A1

生活道具となるものや、お供となるオブジェなどの木工作品を出品します。

主に飲料や汁物を容れるお椀・タンブラーやマグの他、皿や箸などの食卓を彩るアイテムを、手仕事の跡を残しながらも木の特性を活かすため華美になりすぎないことを意識してつくった作品を並べます。

また学生時代に、自分の手の中に入れた時に一番気持ち良いフォルムを目指し削り磨き重ねたものを原型に、「結木(ゆいぼく)」と名付けつくり続けた作品(10年間で130個以上を制作、全て異なるカタチの一点もの)の、最新作をいくつか展示販売いたします。

買い物を楽しみながらも、異空間に入ったような空間も演出もできればと思っています。

Q2

大切にしている工藝品(古いものでも、新しいものでも結構です)をひとつ教えてください。

A2

自分の作品になりますが、17歳の時につくった握るためだけのもの=一つ目の「結木」です。

それから30年弱、ずっと側に置いて握り続けています。

また展示の時には必ず並べていて、たくさんの方に触れていただき、今では飴色に輝いています。

工房の風にも展示しますので、どうぞ姿を見に・触りにきてください。

30年前に自らの手で生み出したものを、大切にしている工藝品として紹介できるとは、素晴らしいことですね。

「工房からの風」で出会った方々が、ますます飴色に艶めかせてくれることでしょう。

宮﨑さんの木の作品は、使いやすく用具として完成された器の形であっても、想いや心の軌跡がじんわり感じられて、ひとつひとつのかたちが、なぜこのかたちなんだろう、と楽しく問いかけてくれるような気がします。

宮﨑眞さんの出展場所は、ニッケ鎮守の杜、レンガ道を進んでgalleryらふとに近づいたあたり。

花壇を背中にテントがあります。

インスタグラムはこちらです。

→ click

迫田希久さん/白樺樹皮

Q1

北欧スウェーデンで学ばれた白樺樹皮細工をされる迫田希久さん。

迫田さんも二回めの出展ですが、今回は「工房からの風」には、どのような出品をされますか?

A1

奈良で白樺の樹皮で北ヨーロッパの人々が昔から作り続けているカゴや小物などを制作しています。

白樺の手仕事とは、スウェーデンの手工芸学校で出会い、2人の先生に師事した後、日本で伝統的なカタチと今の暮らしに合うカタチを日々探しています。

今回は伝統的な2つの技法と創作吊り飾りをご紹介します。

〈Hast korg〉

Hast korg(ハスト コリィ)は、スウェーデン語で即席のカゴや簡単なカゴという意味です。

これは折り紙のように折った二枚の白樺樹皮を松の根っこでかがったカゴで、スウェーデンではもっとも古いカゴの作り方の一つと言われています。

留学中、文献や博物館で目にしたものは、もっと土着的で荒々しいカゴでしたが、とても魅力的に見え自分でもいつか制作したいと興味を持ちました。

制作には節やコブがない美しい樹皮が必要で、折る際も割れとの戦いです。

出来上がったカゴは派手さはないですが、素朴な素材の美しさがあると感じます。

小さなモノを整理したり、御菓子を入れる豆皿にも使っていただけます。

私は制作時に必要な小さな真鍮の釘をいれて使っています。

〈Burk〉

Burk(ブルク)は、筒型の保存容器です。これは私がスウェーデンで学んだ最初の白樺工芸で、こんな素材が世の中にあるのかと非常に衝撃を受けました。

私が制作しているBurkは、波々の継ぎ目に丸い蓋、ハンドルは植物などをモチーフにしています。

蓋の色は制作した季節のイメージとスウェーデンでの暮らしで感じた色です。

白樺樹皮は、耐水性や保温性、抗菌性に優れているため容器の中は外部の空気や湿気の影響をほとんど受けません。

そのためコーヒー豆や粉は香りを損なうことなく、塩はサラサラのまま、毎日使用する食品などを直接入れて保存することができます。

通っていた手工芸学校の食堂には、大きなBurkがいくつも並び、中にはコーヒーや紅茶のほかチョコレートの粉が入っていました。

〈星の吊り飾り〉

北欧で生活するうちに季節の移り変わりや草花を友人たちと楽しむことがとても多くなっていました。

日本でも草花を見てまわるのが好きだったので、それを自分の作品に落とし込みたいと自然に思うよにりました。

山の上にある通っていた学校では、夜になると冬は満天の星空で建物からは少しの光が漏れて見えます。

冷たい空気と静けさでシーンと音がするようにも思えました。

当時、毎日感じていた何気ない情景を吊り飾りにしました。

これから進む季節と共に楽しんでいただけたら嬉しいです。

Q2

大切にしている工藝品(古いものでも、新しいものでも結構です)をひとつ教えてください。

A2

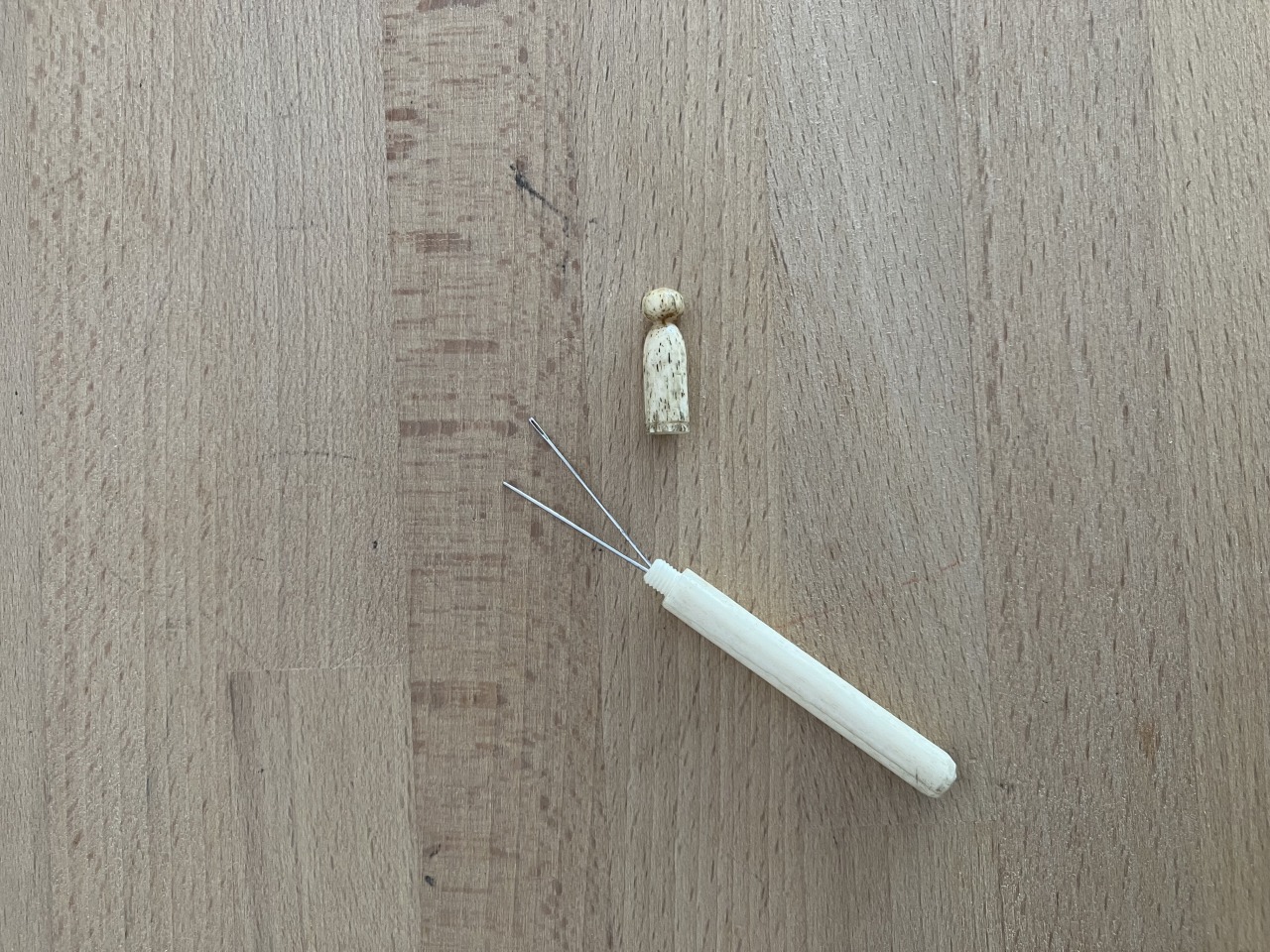

動物の骨でできた針入れ

日本に帰国してから訪れたスウェーデンの古道具展で見つけた針入れ。

白樺の手仕事で革などを縫い付けるために使う針を収納しています。

北欧や東欧の民族衣装で昔の女性が常に持ち歩いていた簡易的な針入れは、フェルトでできたものや木、動物の骨や角でできたものがあり、いつか自分の古い針入れが欲しいと思っていたのでとても気に入っています。

もの、道具は呼び寄せあうといわれますが、迫田さんにぴったりの針入れですね。

北欧で学び、感じたものごとを、日本の風土で生きるように作られた作品の数々。

迫田希久さんの出展場所は、ニッケ鎮守の杜、レンガ道をおえて、おりひめ神社に向かうところ。

奈良で工房をシェアしている水村真由子さんとお隣のブースです。

インスタグラムはこちらになります。

→ click

水村真由子さん/木工

動画公開しました。

→ click

Q1

奈良で木の匙やへらなど手元で働く道具を制作される水村真由子さん。

水村さんも2019年、コロナ禍前の出展でしたね。

二回めの「工房からの風」には、どのような出品をされますか?

A1

食にまつわる木の道具を出品します。

食事に使う匙やフォーク、調理に使うへらやしゃくし、調味料を掬ったり塗ったりするのに使う小匙やへらなど、さまざまな道具があります。

よく研いだ小刀や鉋を使って一本ずつ手削りしたあと、それぞれの用途に合う仕上げ方法でこしらえています。

常にブラッシュアップをしながら作り続けている定番の道具はもちろん、今展のためにあたらしいものにもチャレンジしました。

働きものからちょっと愉快なものまで全ラインナップをブースいっぱいに並べ、みなさまをお迎えしたいと思います。

お見立てに合う道具との出会いがありましたら嬉しいです。

<めいめい匙>

即興でさまざまな漆絵を施しためいめい匙は、定番のれんげを作る際に出るこぶし大の端材を利用することを目的として作り始めた創作匙です。2年前から少しずつ作り続け、今季ようやく100本目に到達しました。すべて一点もので、それぞれテーマや絵柄が違います。使う人がめいめい好きに使っていただきたい匙です。

<スッカラ匙>

漆でリズムのような模様を描いたスッカラ匙は、韓国のスッカラという金属製の匙の使いよさに惹かれて、自分なりにアウトプットしたものです。21㎝となかなか長い匙ですが、混ぜたり口に運ぶのが軽やかで、使う所作も美しく見えるように感じています。

<ピクルス匙>

オリーブやらっきょうのような漬け汁に浸かった保存食を、容器から掬い出す時に便利なピクルス匙は、匙面の真ん中に穴をあけて、掬った時に漬け汁が穴から容器に滑り落ちるようになっています。

<熊のおもちゃ>

素朴な熊のおもちゃも作りました。掌にすっぽり隠れるぐらいのちいさなもので、足の部分を指でつまみ、軽く前後に振ると両手がふるふると動きます。これも先にご紹介しためいめい匙と同じれんげの端材を主に利用して作っています。食にまつわらないものをお出しすることが今回初めてなので、手に取られた方が一体どんな反応をされるのか、今からドキドキしています。

Q2 -2

大切にしている工藝品(古いものでも、新しいものでも結構です)をひとつ教えてください。

A2

工藝品と呼んでいいのかちょっと分からないものですが、陶製のキャニスターです。

これはアメリカ製で蓋に1892年と刻印があり、おそらくその年に作られたものなのかなと思います。

型抜きで成形されており、蓋に密閉用のパッキンはついておらず、現状実用的ではないように思います。

しかし、掛け分けられた釉薬の風合いや、蓋と本体を留める金具の意匠など、その佇まいが工藝的に感じられて、なんとも魅力的なのです。

普段はアトリエの棚に飾って愛でていますが、展示会の折には自宅やアトリエで実際に使っている木べらや、匙の経年見本を差すツールスタンドとして活躍してくれています。

今展にも連れ出しますので、一緒にご覧いただければと思います。

誠実なチャレンジャー。

水村さんとやりとりさせていただいていると、ふと、こんな言葉が浮かびます。

意外と少ないんですよね。

誠実なひともいるし、チャレンジャーもいる。

でも、併せ持ったひとは。

今回、熊さんには度肝を抜かれました。

匙、カトラリーへの打ち込み方、半端ない方なのを知っていましたから。

きっちりいつものお仕事を尽くして、こんな手の込んだ楽しいことをやってのけるなんて。

さすがです。

水村真由子さんのブースは、ニッケ鎮守の杜に入ってレンガ道が終わったちょうどこの杜のおへそのようなところ。

インスタグラムはこちらです。

→ click

Oostveld Pottery/陶芸

Q1

信楽で作陶されるOostveld Pottery(オストフェルト ポタリー)さん。

「工房からの風」には、どのような出品をされますか?

A1

伝統的な技法を用いつつ、和洋・エスニック料理など、現代の食卓にも使いやすい色や形、サイズ感にこだわっています。

また、使っていただける方の食卓が一枚の絵になるようなうつわ作りを心がけています。

これから年末にかけて、家族や仲間とお鍋を囲んだり、人と集まる機会が増えてくるかと思います。

小ぶりの湯呑みや鉢もの、食卓を華やかにする大皿など、たくさんの種類を揃えました。

多くの方の食卓を豊かにするお手伝いができましたら幸いです。

Q2

Oostveld Potteryさんが12歳のころ、将来なりたかった職業について教えてください。

A2

子供のころは、画家かフライトアテンダントになりたかったです。

全く違う職業ですが、絵を描くことが好きで、また世界中を旅して回ることにも憧れていました。

今は立体作品が中心で、スケッチくらいしか絵はかきませんが、旅行は大好きです。

学生の頃は貧乏ながらも切り詰めて、たくさんの国を周りました。

それが現在の器作りの糧となっています。

料理好きな人が使いたくなる、ツボをつかまれるような素敵な陶器ですね。

そのままでも絵になる。

素敵なセンスを感じます。

オストフェルト

という聞きなれない単語をあえて工房名にされた理由は、世界を広く歩かれたことと関係あるのでしょうか。

Oostveld Potteryさんは、ニッケ鎮守の杜、花壇の奥。

風人テントの近くです。

花壇巡りとあわせて、ぜひお立ち寄りください。

インスタグラムはこちらです。

→ click

春日麻衣子さん/染織

動画追加しました。

→ click

Q1

名古屋で布を織る春日麻衣子さんも、2019年に初出展くださっていました。

コロナ禍の中、ものづくりを継続して再びこの場に還ってきてくださった作家が今年は多くて、とても感慨深いです。

春日麻衣子さんは、今回の「工房からの風」に、どのような出品をされますか?

A1

羊の毛を紡ぎ、手織りで織るホームスパンという技法で織ったマフラーやブランケット、マットなど。

その他カード織で織った紐を使ったバッグを出品します。

ホームスパンの手織物は、ゴッドランドシープというスウェーデンのゴッドランド島が原種の羊を中心に紡いだ糸で制作しています。

ゴッドランドシープは、成長で変わる毛質がとても魅力的で、大人の毛は光沢感としっかりとしたコシがありマットやブランケットに。子羊の毛は、ふわふわで柔らかいのでマフラーに使用しています。

実際に手に触れていただいて、羊それぞれの触り心地の違いを楽しく感じていただけたら嬉しいです。

Q2

春日麻衣子さんが大切にしている工藝品(古いものでも、新しいものでも結構です)をひとつ教えてください。

A2

吹きガラスの器。

数年前に大切な方から戴いたガラス作家さんのものです。

初めて作家モノという作品が自分の生活の中に来てくれた器でした。

手に持った時に感じる温度や触感が、冷たいはずのガラスが温かく柔らかい気がしてとても心地良かったのです。

何かひとつ、がんばったなぁということがあった時に、いつもよりちょこっとだけ贅沢な美味しいデザートをこの器でいただくと、何だか嬉しくて、心が喜びます。

私へのご褒美用の器です。

糸が大好き、布が大好き。

そんなまっすぐな想いが、まっすぐに伝わってくる春日麻衣子さん。

名古屋から糸車を持ち込んで、会場で糸づくりも行ってくださる予定です。

出展場所は、おりひめ神社、鳥居のふもと。

ホームページはこちらですy。

→ click

重松 歩さん/ガラス

Q1

岐阜県でパートドヴェールでガラス作品を制作する重松歩さん。

「工房からの風」には、どのような出品をされますか?

A1

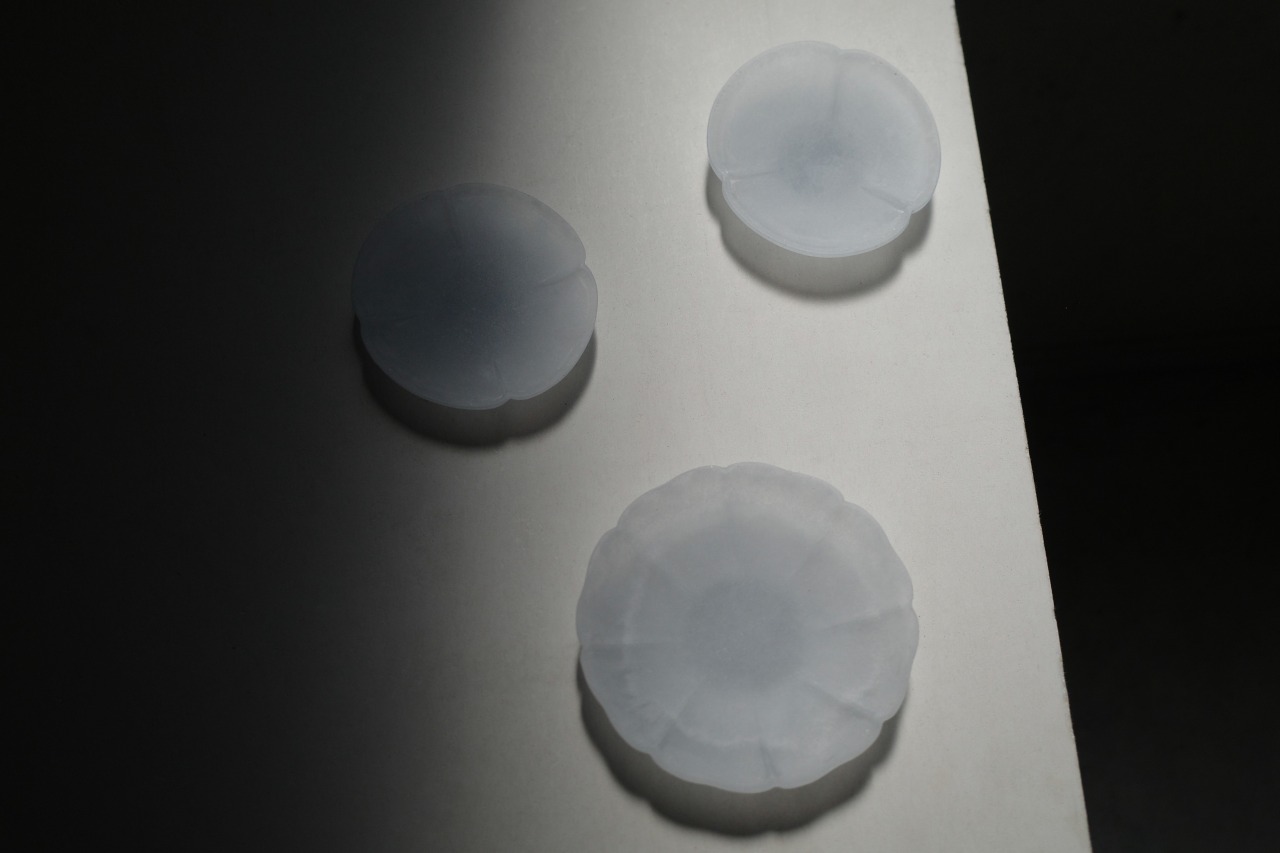

硝子の粉を石膏型に詰め、窯で溶かし成形する鋳造ガラスの作品です。

「ぼんやりとした記憶の中の形」を原型にし、石膏型から記憶を掘り出すようなイメージで制作しています。

記憶の中の花から着想した器や、箱もの、オブジェなどを出品します。

Q2

重松歩さんが大切にしている工藝品(古いものでも、新しいものでも結構です)をひとつ教えてください。

A2

異国の影響を受けた地域や時代に作られた古いものが好きで、お店で一目惚れして購入した古伊万里の輪花猪口です。

磁器らしい凛とした印象の中に、どこかゆるさだったり、可愛らしさがあり心が動かされました。

自身の硝子作品にも、凛とした雰囲気の中に愛らしさのような、心が動かされてしまう魅力が宿ると良いなと思いながら、日々制作しています。

陰影礼賛

ガラスといえば一般的にきらめき、輝きの印象を持ちますが、重松歩さんのガラスには、ほのくらい中でじっくり向き合いたくなるような美の奥行きを感じます。

作品写真からもその伝わってきますね。

一目惚れされたという古伊万里にも、響きあうものを感じます。

展示会場も、ニッケ鎮守の杜のおりひめ神社を正面にして右側の木立の中。

一期一会の天候、光の中で、どんなガラスの表情と出会えるでしょうか。

重松 歩さんのインスタグラムはこちらです。

→ click

池田ひなこさん/金工

Q1

金属造形で楽しい作品展開をなさる池田ひなこさん。

「工房からの風」には、どのような出品をされますか?

A1

彫金や鍛金といった金属工芸の技術を用いて、銅や真鍮や銀などの素材を使って立体作品を作っています。

空想の世界を形にし、その時自分が感じていることや想いを作品に込めて制作しています。

金属で制作した立体のオブジェや、オルゴールを入れた作品の他に、日常で楽しんでいただけるような時計やアクセサリーなどを出品する予定です。

【手品師のトランク】オブジェ

この作品はとある手品師が持ち歩いている姿を想像して制作しました。

その手品師とは、人を楽しませることが好きで子供のように無邪気な人。

トランクの中の不思議な世界は手品師の楽しいトリックの世界です。

自分の作ったもので誰かを楽しませたい、喜ばせたい。

ちょっと懐かしい気持ちになったり、暖かい気持ちになったり。

自分の作品にそんな力があるのかなんて分からないけど、ただただそんな想いで制作したのがこのトランクの作品です。

【ひまわりにさよなら】オルゴール

『毎年変わらない姿で咲くひまわりに会いに行く

11本のひまわりの花言葉は「最愛」

最愛の思い出に会いに行く』

オルゴールをいれた作品です。

子供の頃の思い出や人の成長、出会いと別れ。

夏のひまわりに想いを重ねて制作しました。

【ナスタチウムの冒険】オブジェ

『小さな世界を覗いてみたい 土の中や葉っぱの陰

植物の中でひっそりと暮らす 生き物たちの世界

葉っぱの下をくぐり抜け、かくれんぼしている生き物たちの姿を探す

小さな梯子を登ってみると、ナスタチウムの花の上に小屋が建っていた』

自然や生き物たちに目を向けること、興味をもつことを大切にしたいと思った。

人と自然の共存を願い制作した作品です。

Q2 -2

池田ひなこさんが大切にしている工藝品(古いものでも、新しいものでも結構です)をひとつ教えてください。

A2

器が好きで特にカップ類は気に入ったデザインがあると、新しいものでも古いものでも、ついつい集めてしまいます。

朝起きたときや作業の合間に、お気に入りのカップでお茶やコーヒーを楽しむ時間が好きです。

なかでも祖父から母からと、譲り受けたドイツのメリタ社のセラクロンシリーズの真っ赤なカップがお気に入りで、とても大切にしています。

おじい様、そしてお母さまから受け継がれたカップ、とても素敵な器、見せてくださってありがとうございます。

今年、ニッケ鎮守の杜木立のもとでは、池田ひなこさんの物語を感じさせる金属造形の作品が並びます。

この場で、どんな風に物語がふくらんでいくのでしょう。

さまざまな方々の心に宿る物語がとても楽しみです。

池田ひなこさんのホームページはこちらになります。

→ click

坂本美奈子さん/布・金属 装身具

Q1

2019年、コロナ禍前年に大阪から初出展くださった坂本美奈子さん。

今年の「工房からの風」には、どのような出品をされますか?

A1

真鍮と布を組み合わせたブローチ中心のアクセサリーを出品いたします。

金属部分は、一枚の真鍮板を糸鋸やヤスリ、タガネで加工し、14金ゴールドメッキを施しています。

布にはサテンやキュプラなどの素材を用いて、作品に立体感と奥行きのあるデザインを作り出しています。

特に、コーディネート全体のバランスを整えるデザインを意識しています。

シンプルなシャツやジャケットにさりげなくプラスすることで、個性を引き立てるアクセサリーを提案したいと考えています。

日常の装いに自然に溶け込みながらも、特別感を感じられる作品を目指しています。

Q2

坂本美奈子さんが大切にしている工藝品(古いものでも、新しいものでも結構です)をひとつ教えてください。

A2

つげ櫛です。

私の祖母はつげ櫛の職人で、商売もしていました。

幼い頃から、この櫛で髪を梳いてもらっていた記憶があります。

当時はその価値を理解せず、雑に扱ってしまっていましたが、今になってその素晴らしさを実感しています。

つげ櫛は静電気を起こさず、髪をしっとりと整える優れものです。

まぁ、なんて美しい櫛なんでしょう。

そして、この写真のレイアウトからも、美奈子さんがこのつげ櫛を大切にされていることが鮮やかに伝わってきます。

コロナ禍以前はほぼ布で作られていた装身具。

コロナ禍の時間の中で金工の学びを深め、一層その世界観をかたちにしてこられた坂本美奈子さん。

今回は、ニッケ鎮守の杜、レンガ道からおりひめ神社に向かう途中にブースを設けます。

ホームページはこちらになります。

→ click

増田早紀さん/耐熱ガラス

Q1

こちらも素敵なガラスの作家の方からのメッセージをご紹介いたします。

素材と技法が異なる耐熱ガラスでの制作をされる増田早紀さんです。

「工房からの風」には、どのような出品をされますか?

A1

耐熱ガラスを膨らませて、珈琲やお茶を楽しむうつわを制作しています。

口当たりの良さを意識した薄く軽やかなカップ等 すべての作品が、熱湯ok電子レンジにもかけられて硬質な硼珪酸ガラスでできています。

工房からの風では、コーヒーカップやティーカップ、ポットやドリッパー、マグカップや脚付きグラス、花器やガラスドーム、オイルランプなどが並びます。

Q2

大切にしている工藝品(古いものでも、新しいものでも結構です)をひとつ教えてください。

A2

恩師が退職する最後の日にくれた、ガラスのペーパーウエイトです。

ムリーニというイタリア発祥の技法で、熱いガラスで金太郎飴のように模様をつくり、時間をかけて集めたパーツを ぎゅっと塊にしたもの。

私はこれをベッドの側の窓辺に置いていて、寝る前にひと撫でして癒されています。

夜、暑い工房での仕事を終え、疲れた手にはひやりとしたガラスが心地よく 熱を奪ってくれます。

つるりとした表面を撫で、ガラスの中に圧縮された時間に想いを馳せながら、私もコツコツ頑張ろう、と元気を貰える大切なものです。

増田さんも若き作り手ですが、20代で技術の高いガラス吹きの方の下でしっかりと鍛錬されたことが、美しい作品からよく伝わってきます。

写真もとてもきれいですね。

増田早紀さんの出展場所は、ニッケ鎮守の杜に入って、レンガ道沿い。

このゾーン、ガラスストリート!になりますね。

インスタグラムはこちらになります。

→ click

佐々木光さん/ガラス

Q1

今年の特徴の一つに、ガラスで魅力的な作家が多いことがあります。

静岡県で吹きガラスを主とした制作をされる佐々木光さん。

「工房からの風」には、どのような出品をされますか?

A1

吹きガラス技法を用いて、パフォーマンスから派生したアートワークや、自己で調合したオリジナルの色ガラスを用いたクラフトワークを出品します。

Wave #15、彩織蓋物 (Cyg art gallery)

Q2

佐々木光さんが大切にしている工藝品(古いものでも、新しいものでも結構です)をひとつ教えてください。

A2

寺嶋綾子さんの器です。

作家ものをお迎えするのに勇気がいる自分が一目惚れした器です。

寺嶋さんの器に料理を盛っていただく時、目と心が満たされます。

作家ものをお迎えするのに勇気がいる!とは、ちょっと矛盾したお話しですけれど(笑)、大切に、慎重に向かいたいということかと思います。

先日、現在活躍中の工藝作家の方からのお話しで、興味深いことがありました。

最近の若い方(お客様)は、例えば好きなスニーカーを2万とか3万とかで選ばれるので、自分の器もそのような感覚で選んでくださると。

工藝品は相対的には高価かもしれないけれど、絶対的には決して高価ではないように思うと。

確かに素材、かける手間ひま、習得するまでの技術、、、を思うと、作って発表する作家の方々は切なくなりますね。

と、ちょっと話の筋がずれてしまって恐縮ですけれど、スルー出来なかったので…

作家ものをお迎えするのは皆様も勇気がいるかもしれませんが、どうぞ臆せず迎えて、日々の中で使ったり、愛でたりしていただければと思います。

佐々木光さんのように、勇気を出してよかった!と思えますよ、きっと。

佐々木光さんのブースは、ニッケ鎮守の杜に入ってすぐのレンガ道脇。

ホームページはこちらです。

→ click

園田雪乃さん/柿渋染め

Q1

今回の最年少作家の園田雪乃さん。

今展へは、どのような作品をお出しくださいますか?

A1

柿渋染めの鍋つかみと、ミトンを出品いたします。

「くらしをつつむ布道具」は、絵と布のしごとの合いの子です。

鍋つかみとして、うつわや、軽食の受皿として、お役だてください。

つかうひとの気持ちをくるむような作品になるように、柿渋や墨、手つむぎの糸で、描くように作っています。

丈夫で、使いこむほど育つ柿渋染は、「もの」として長く一緒に過ごしいただけるように、記憶の根っこになれるようにと、選んでいます。

Q2

園田雪乃さんが大切にしている工藝品(古いものでも、新しいものでも結構です)をひとつ教えてください。

A2

キリンの匙です。

小さな匙で、ちょっとずつすくって食べると特別感がでて好きです。

50作家。

ある共通点があり、響きあうところがある作家たち。

でも、ひと色、一色ではないんですよね。

20代半ばの園田雪乃さんのお仕事が、工房からの風の中でどのように映るのか。

私は期待を持って賭けてみました。

園田さんご自身のジャンプでもあるし、ほかの作家の方々の何かを佳い意味でふっとばすようなことかもしれません。

そして「工房からの風」に、まさに新鮮な風を届けてくれるかもしれないと。

早川ユミさんのもとで過ごされたという園田さん。

そこで感じられたものは、ものづくりや生きていくことへの大切な核かもしれませんね。

ニッケ鎮守の杜、手仕事の庭花壇の前で、元気に愛らしい作品が並ぶ光景、楽しみにしています。

園田雪乃さんのインスタグラムはこちらです。

→ click