日本橋三越にて

10月の本展を前に、「『工房からの風から』」展という催事を開きます。

「工房からの風」出展経験作家24名と今年度出展作家6名、計30名による作品展です。

前期 7/27(水)~8/2(火)

後期 8/ 3(水)~8/9(火)

10:30 – 19:30

日本橋三越本店 本館5階スペース#5

出展作家をご紹介します。

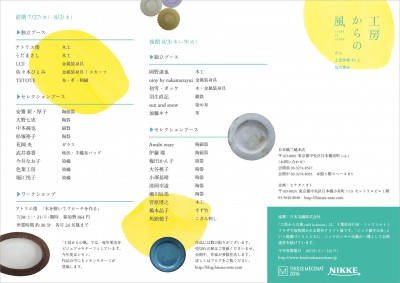

前期独立ブース 7/27(水)~8/2(火)

(おひとりずつ広やかなブース構成。

作家による立ち合いがあります)

アトリエ倭 木工

うだまさし 木工

LCF 金属・石装身具

佐々木ひとみ 装身具・スカーフ

TETOTE 布・革・刺繍

前期セレクションブース

(代表的な作品を展示するブース)

武井春香 布バッグ

今井なお子 染織

色葉工房 染織

堀江悦子 染織

安齋新・厚子 陶磁器

大野七実 陶磁器

中本純也 磁器

松塚裕子 陶磁器

花岡央 ガラス

:::

後期独立ブース 8/3(水)~8/9(火)

岡野達也 木工

加藤キナ 革バッグ

sun and snow 染め布

uiny by nakamurayui 金属装身具

初雪・ポッケ 木・金属装身具

羽生直記 鍛鉄

後期セレクション

Awabi ware 陶磁器

伊藤環 陶磁器

梅田かん子 磁器

大谷桃子 陶磁器

小澤基晴 陶磁器

清岡幸道 陶磁器

瀬川辰馬 陶磁器

菅原博之 木工

橋本晶子 すず竹

角舘徳子 こぎん刺し

イベントやワークショップもありますので、あらためてお知らせいたします。

まずは、前期後期、どちらも!ぜひ、ご来場いただけますように!

手帳にチェック、お願いします!!

風の予感vol.2

週末、galleryらふとで「風の予感vol.2」を開きます。

6 / 4 (土)・5 (日)・1 1 (土)・1 2 (日)

色葉工房 庄子葉子|染織

金城貴史|木

瀬川辰馬|陶磁

pupila カミツレ 小出仁美|装身具

momoendo 遠藤 桃|金属

〇作者在廊日

6/ 4(土) pupila カミツレ 小出仁美 /momoendo 遠藤 桃

6/ 5(日) 色葉工房 庄子葉子

6/11(土) 金城貴史/ 瀬川辰馬

:::

「工房からの風」の企画も現在進行中。

今回は特に熱心な作家の方が多く、

今現在3分の2ほどの作家の方と個人ミーティングを行いました。

これは行なわなければならないものではなくって、

ご希望に応じての任意のものなのですが、

おひとりおひとりの真剣な思いを受け止めるべく、

じっくりお話をお聞きしています。

「ああ、すっきりしましたー」

っておっしゃるのが、なんだか終了時のお決まり!のような一言。

ご自身のことって、こんがらがってしまいがちなのかもしれません。

私はそれを少しでもほぐして、その作家の喜びの制作に向けて、

一緒に道筋を探ることができれば、と思っています。

風の予感vol.2の期間中も数人の方々がアポイントを取ってくださいました。

榎の木漏れ日を浴びて、シンケンなやりとりの様子も、

工房からの風を創りだす断片のような光景なのかもしれません。

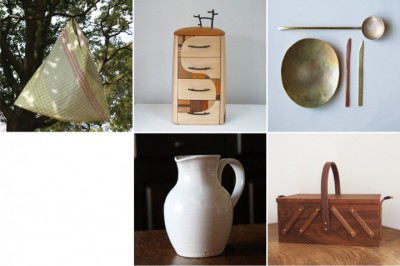

風の予感Ⅰ

今年度出展作家から5名の展示を行います。

岡野達也|木 5/8(日)

田中友紀|金属 5/8(日)

nagamori chika|染織 5/5(木祝)・8(日)

フジタマリ|木 5/8(日)

モノエ 尾上耕太|陶磁 5/8(日)

岡野達也さん

田中友紀さん

nagamori chikaさん

フジタマリさん

モノエ 尾上耕太さん

さくっと画像で恐縮ですが、実物の作品、ギャラリーでぜひご覧くださいませ。

:::

お庭はバラの季節到来!

今日は嵐のような風でしたけれど、しなやかに揺れてしのいでくれました。

ありがとう!花々!!

緑の恵みと、フレッシュな作家たちの仕事。

皆さまのご来店をお待ちしております。

個別ミーティング始まりました。

ニッケ鎮守の杜では、八重桜「関山」の収穫時期になりました。

6,7年になるでしょうか。

八重桜の若木を植えて、その数年後から花を収穫して、塩漬けを作るようになりました。

さくらの季節には、ギャラリーのお客様に桜茶をお出ししたり、

茶菓部でお菓子を作ってもらったり。

5月発売の雑誌で、お庭の取材をいただいたので、

ちょうど収穫も撮影となりました。

丁寧にじっくり取材いただきましたので、どうぞお楽しみに!

「工房からの風」の会場、

庭人さん、大野さんたちとこんな風に日々手を入れています、

という様子が伝わるでしょうか。

発売されましたら、こちらからもお知らせいたします。

:::

今年の出展作家との個別ミーティングも始まりました。

当日の展示に向けて、お一人お一人のお仕事を立ち上げていくようなお手伝いをしています。

今年は、例年以上に熱心な作家の方が多くて、アポイントもすでにたくさんいただき、

うれしくも圧倒されております!

秋の実りに向けて、本気度益々高まる今年の風ですね。

おととい、きのう、そして今日と、ここのところ毎日行っているミーティング。

お互いほぼ初めまして!なので、作家の方は少し緊張気味ですが、

お話しを終える頃は、霧が晴れたようにさっぱり、

きらきらっとした表情になられる方が多いように感じます。

別にヘンに鼓舞したり、ヒトタラシなことをしているわけではなくて

(それが一番キケンと思うので)

「聞く」ことを大切に、心がけています。

まず要素をいろいろ伺って、客観的に整理してみる。

そのうえで、私の経験則から引き出せるものがあったら、お伝えする。

この繰り返しで得たものも、「工房からの風」の実り、財産のひとつですね。

実りは、惜しみなく今年の出展者に還元していきましょう。

こうして構成された、おひとりおひとりのブースが、

10月15日16日の土日に、皆様の心によき風となって届くように。

その日の輝きを願って、出会いの時間を重ねています。

今年度第一回出展者ミーティングを開きました。

満開の桜のもと、今年の出展作家が集まりました。

51名中44名が全国から。

そのうち、複数回出展作家は4名でしたから、40名が初めましての方々。

満開の桜、だったのですが、あいにくの雨。

せっかく万障繰り合わせて集まってくださったのに、

申し訳ないような、不安になられるのでは?と案じるような、

何とも言えない空模様でした。

でも、そんな私の心配は杞憂でした。

44名の今年度の出展作家。

小さな不安よりも、大きな期待や希望がふくふくふくらんでいくような時間でした。

ひとりひとりの前向きな気持ちが相乗効果になっていくようで。

51名中、1度以上(多い方は5度)選考を通らずに、チャレンジを続けてくださった方が21名。

そのせいでしょうか、工房からの風への出展の想いをしっかり持ってくださっている方が多く、

ミーティングでも今まで以上に、私たちのメッセージがちゃんと届いている実感がありました。

初回にして、同志感芽生えたような。

当日の天候ばかりは、どうすることもできません。

でも、その日を目指して制作に向き合う半年ほどの時間の濃密さこそ、

工房からの風の醍醐味。

その時間は、これからの作家人生の宝ものになる可能性がいっぱいです。

工房での時間はひとりきりでも、51人、そして風人さんたち、私たちスタッフが、

励まし合い、切磋琢磨しあって、過ごす時間はかけがえのないものになることでしょう。

この日の雨は残念ではありましたけれど、

そんなことが全く気にならないミーティング時間だったことに、じんわり感動してしまいました。

:::

一夜明けて、今日の桜。

吹雪始めました。

土日は、天に地にはなびら巡る、夢の世のような時間になるでしょう。

galleryらふとでは、Anima uniさんの展覧会。

ひかり ひかる

→ click

お庭では、桜の他にも、たくさんの春の花々。

クリスマスローズ

アーモンド

バイモユリ

ヒュウガミズキ

ミモザブリスベン

ルッコラ

ムスカリ

月桂樹

チューリップは、多種たくさん。

ニッケ鎮守の杜は、一年でも特に美しい週末の二日間になることと思います。

名残の桜をたっぷり浴びにお出かけください。

そして、10月15日16日の土日。

「工房からの風」、その秋の実りも、どうぞお楽しみに!!

選考結果を投函しました

2016年秋開催の「第14回工房からの風」。

選考結果を投函いたしました。

ご応募くださいました作家の方々ありがとうございました。

お勧めくださったり、情報を広げてくださいました皆様、

ありがとうございました。

昨年度よりも応募数自体は減少しましたが、

応募くださった方々の本気度の高さは過去最高に感じられました。

内訳を考察すると、昨年まで、とにかく多かった陶芸の応募が落ち着いたように思います。

どんなに応募をいただいても、50人の全体数の中、

陶芸は最大でも12名くらいの構成で行っていますので、相当な狭き門になっています。

では、今年は楽だったかと言えば、そんなことはなくって、

抜きんでたオリジナリティーの方が多かったように思います。

今年の陶芸、とっても面白いことになりそうですよ。

ほかには、染織の応募が印象的でした。

丁寧にクォリティー高い仕事の方からの応募が充実していました。

近い志向(素材や技法が近い)の方も甲乙つけがたく、

出展までの半年間で切磋琢磨していただいて、

よりご本人らしさを際立たせていく機会としていただいたらよいのかもしれない、

そんな風に思いました。

一回目の応募で出展いただく方よりも、何度か応募いただいて、

出展に結びつく方が多いのも「工房からの風」の特徴です。

過去何度となくご応募いただき、ご縁が生じなかった作家の方で、

今回、目を瞠るようなご応募をいただき、ご縁が熟した方がいらっしゃいました。

選考通過のお便りよりも、申し訳ないお便りの方が圧倒的に多いのですが、

通れなかった方にとっては、受け取られた時、愉快な気持ちではないことと思います。

そのような中、冷静に、前向きにご自身のお仕事を深められて、

その発表の場に「工房からの風」を選び続けてくださったこと、

ありがたく思いました。

もちろん、「工房からの風」だけが発表の場ではありませんから、

その作家の方にふさわしい、より適した展覧会、場、があることと思います。

場に執着されることなく、ご自身のお仕事、日々の進み方に

爽やかな風が渡ることを願っています。

2016年の「工房からの風」、本当にそよぎ始めました。

ニッケ鎮守の杜ではヒヤシンスの蕾もにょきっと伸びてきました。

春ですね。

出展作家の方々、この半年でぐんぐん伸びていかれますことを!

皆様、どうぞ秋の日の実りをお楽しみに!!

※

応募くださった方で、郵送による通知が12日までに届かない方が

いらっしゃいましたら事務局までお知らせくださいませ。

047-370-2244

応募期間は13日間

今年度「工房からの風」の応募期間が始まります。

2月20日から3月3日必着。

13日間、短いですので、出展ご希望の方は、

締め切りぎりぎりとならないよう、ぜひご準備お進めくださいませ。

(考えて記述いただくところが多いので、どうぞ余裕をもって!)

:::

今回は第14回。

そして、来年は第15回記念展です。

15回記念展では、スピンオフ展や出版など、

さまざまな企画を行おうと今年から準備を進めます。

14回(今年度)出展者の中からも、

15回展のさまざまな場面でご一緒いただく方が出現することと思っています。

また、10回記念展(2012年)では、

出展経験作家の複数回出展を多く促しましたので、

初出展作家には狭き門となっていました。

来年は未定ですが、先の件と合わせ、

もし近年中に出展のご希望がありましたら、

今年のご応募をまずはお勧めいたします。

出展経験作家の方など、応募開始のリンク、シェアなど、

どうぞよろしくお願いいたします!

:::

16日には、長野麻紀子さんと稲垣早苗によるトークイベント無事行いました。

応募検討中の方も8名様加わってくださり、出展経験作家とあわせ、

有意義な時間が作れたのではないかと思っています。

結局、哲学、についての話だったような。。。

もの作ることの根っこの話。

そして、こうであったらよいなぁという展望。

今後もこのような機会を積極的に設けたいともいます。

ご参加くださった方、ぜひ感想、レポートお寄せくださいませ。

(すでに、Yossyからはいつもながらすばらしい感想文を拝受!)

私がレポートするのも変ですので、

どなたかのレポートをいずれ皆様で共有出来ればと思います。

今しばらく、お待ちください。

(画像は長野麻紀子さんよりいただきました)

トークイベントのお知らせ

記事追加更新しました(2/8)

ご参加受付終了させてただきました(2/15更新)

「工房からの風」公募開始直前となりますが、

トークイベントを開きます。

「オックスフォード『Art in action』から

市川『工房からの風』へ」

長野麻紀子氏 (Anima uni 彫金作家)

稲垣早苗(工房からの風 ディレクター)

2/16(火) 14時~17時 ニッケコルトンプラザにて

定員25名様 会費無料

『工房からの風』では、工芸を巡って、

時代に響いたものづくりが集う場を作っていきたいと願っています。

そのために、10月の本展二日間に限らず、

さまざまな場面を企画しています。

今回のトークイベントは、「『Art in action』から『工房からの風』へ」

そもそも、『工房からの風』って、どうして始まったの?と問われたら、

イギリスオックスフォードの『Art in action』に参加した染織作家、

斉藤田鶴子さん(現ローマ在住)との会話からだったのでした。

その後、稲垣も現地を訪ね、

工房からの風ゆかりの作家の方も数人、オックスフォードに個々に見学に行かれました。

彫金作家の長野麻紀子さん(Anima uni)も見学に行かれ、

すばらしいレポートを制作くださいました。

作品を作って並べて販売する、

ということだけではない野外クラフト展を『工房からの風』は目指しています。

その原点でもある『Art in action』の具体的なお話、写真を通して、

『工房からの風』の場では、こんなことをやっていこうよ、

こんなことがあったらいいね、というお話にも進めたいと思います。

今回は、会場の関係もあって定員は25名様。

出展経験のある作家の方と、出展を検討されている作家の方を対象としています。

14時~1時間半ほど、Art in action を中心としたお話しをします。

ブレイクをはさんで、

昨年の「工房からの風」で行った、塗師赤木明登さんと稲垣早苗のトークイベントを、

録画編集したものを40分ほどご覧いただきます。

その後、質疑応答の時間をもったり、工房からの風にまつわるお話を17時まで行う予定です。

(2/8追記)

応募方法は、こちらのメールフォームから → click

トークイベント参加希望

とお書きの上、お名前、電話番号、

出展経験のない方は、制作ジャンルもお書き添えください。

集合場所など詳細をお書きしたメールの返送をもって参加票とさせていただきます。

『工房からの風』をご自身の成長の場面のひとつにしようと

考えてくださっている出展経験のある作家の方。

今年度、または今後出展を検討されている方の積極的なご参加、

お待ちしています。

(画像は、長野麻紀子さんがご提供くださいました)

歳旦祭

あけましておめでとうございます。

皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。

:::

毎年2日には、「おりひめ神社」で歳旦祭が開かれます。

宮司さんがこられて、日本毛織(ニッケ)関係者、

コルトンプラザ関係者が集い、新年の祝詞をあげます。

私は「galleryらふと」を代表して、玉串奉奠をさせていただきました。

清々しい青空の下、この空間でよきことが続き、広がることを願いました。

:::

本年度の「工房からの風」の応募スケジュールも公開しています。

第14回開催日: 2016年10月15日(土)16日(日)

応募期間:2016年2月20日(土)~3月3日(木)

3月中旬には、選考結果を発表します。

詳しくは、こちらの要項をご覧ください。

→ click

この場から生まれるよき出会いを願っています。

どうぞよろしくお願いいたします。

よき年へ

今年もいよいよあと二日と少し、となりました。

皆様、いかがお過ごしでしょうか。

今年も「工房からの風」を巡って、このブログ「director’s voice」を

ご覧いただき、ありがとうございました。

お陰様で、第13回を無事終えることができました。

そして、「galleryらふと」を含めて、「ニッケ鎮守の杜」の活動に関心をお寄せいただき、

心より感謝申し上げます。

新しい年は飛躍の心を持ちながら、進んでいきたいと思っています。

まずは、さっそく、次回の「工房からの風」に向かって始動します。

次回の予定、あらためてお知らせします。

第14回開催日: 2016年10月15日(土)16日(日)

応募期間:2016年2月20日(土)~3月3日(木)

3月中旬には、選考結果を発表します。

詳しくは、要項を公開しましたので、ぜひご覧ください。

→ click

「工房からの風」の出展がふさわしい作り手の方をご存知でしたら、

ぜひおすすめいただけたら、と思います。

魅力ある出展者が、「工房からの風」の宝ものです。

2016年の出展作家の充実を心より願っています。

:::

「工房からの風」では、昨年から日本橋三越本展での企画展や、

作家同士の交流の会を設けたりしてきましたが、

今後は一層、出展後の切磋琢磨、成長の場として動いていこうと考えています。

その一環として、先日、トークイベントにも登場いただいた

塗師の赤木明登さんとともに、作家5名、スタッフ3名で

神崎町の寺田本家をお訪ねしてきました。

毎回「工房からの風」にも出展くださる24代目当主寺田優さんに導いていただき、

丁寧に蔵見学をさせていただきました。

ものづくりの根っこのことを感じる得難い機会となったことと思います。

この日参加いただいた作家の方がたは、この経験を他作家に伝える人たちとして、

今後、風の音への寄稿などで、体験を共有いただけるようにお願いしています。

私自身は何度も寺田本家をお訪ねしましたが、そのたびに、近代化の真逆!

昔ながらの製法に戻っていることに驚かされます。

今回は、大きな木桶での仕込みを始められていたり、

米作りからを手がけて、麹菌をその米から得られるようにしたりと。

大変で不安定な作業になるにも関わらず、そのひとつひとつの過程を、

心から楽しみながらされていること、蔵の皆さんの表情の眩しさに、

心が洗われていくのです。

ああ、こういうことだよねー。

こんな風にしていけばいいんだよねー、と。

この感動の胞子は、きっと私自身の中にちらばっていきましたね。

ここからよき発酵を進めるのは、自分自身の日々の姿ですね。

新年を前に、よき方々とともに、よき時間をいただきました。

2015年のdirector’s voiceは、これで締めましょう。

皆様、どうぞよい年をお迎えくださいませ。

2016年、新鮮な「工房からの風」をそよがせましょう。

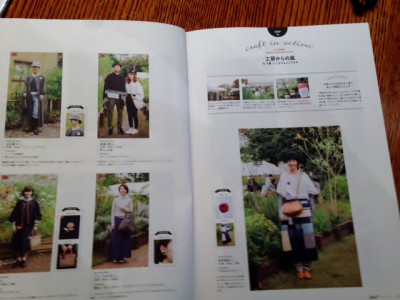

ファッション取材が掲載されました

「工房からの風」の当日、

素敵な装いの来場者の方々のファッション取材をいただいておりました。

別冊付録の中で、6頁に渡って掲載いただいておりました。

素敵な来場者の方々に混ざって、あらら、何人もの作家の方々が!

fujiiikukoさん、林志保さん、鈴木絵里加さん、佐藤亜紀さん、

matsuricaさん、大谷房子さん。

以前の出展者からは大濱由惠さん、吉田麻子さん。

出展者の奥様の革のamさん、金属のsen。

はまやまいさんも。

ぜひ、ご覧になってみてください!

大住潤さんから

「工房からの風」出展を終えて、工房へ戻った作家から届いたメッセージ。

一部を皆さんと共有させていただくことで、次への実りにつなげていきたいと

綴ってきました。

「凪ぐ浜のたからもの」

ご紹介したい宝物は、まだまだあるのですが、そろそろ幕を引きましょう。

最後は、木彫の大住潤さんからのメッセージです。

:::

・・・

・・・

・・・

会場となったニッケコルトンプラザに初めて訪れたのは、

5、6年前に開催された星野道夫さんの写真展でした。

写真展で感動をいっぱいもらった帰りに見かけたギャラリーらふと。

あの建物の佇まいが、ずっと心に残っていました。

「いつかあんなところでできたらいいな」と思ったこと覚えています。

そのギャラリーらふとのことから、「工房からの風」のことを知りました。

その頃は、自分自身の作品と言えるものがなく、いつか、いつかと思っていました。

そして、何を作っていきたいのか模索する日々の中、

木彫りの羽根を作り、

やっと僕も「工房からの風」に応募することができると喜んだこと鮮明に覚えています。

星野さんの生まれ故郷で出展が決まったことで、

「このまま進みなさい」と言われたようで励まされました。

風の予感展当日、自宅出発直前、持っていくつもりのなかった熊を、

なぜなのか持っていこうと思いました。

人に見せるつもりも全くなかったのです。

それが何のきっかけなのか見てもらうことになりました。

稲垣さんに熊を見てもらった時は、ものすごく恥ずかしかったです。

デッサンができなくて随分悩んでいたこともあり、

熊のプロポーションも何となくおかしいとわかるのですが、

どこがおかしいのかもわからない状態。

そんなところが気にかかって落ち着きませんでした。

けれど、その熊をいいと言って下さった稲垣さんの言葉に、

僕はものすごく衝撃を受けました。

デッサンができる、できないかは問題ではなかったのですね。

おかしいもので、そう言われると蓋をした自分の気持ちがわっと出てきました。

特別なこの場所で、まさか熊を彫ることになるなんて思いもしなかったです。

本当に夢のような時間でした。

第2回のミーティング、三越でのプレ展示を踏まえて

どのようにしていこうかと迷っていた時、

心の向かう方に、全ては僕の心次第だと言って下さったのが、

熊をもうひと段階成長させるパワーになりました。

本当に大切な気持ちで熊を彫ることができました。

とにかく人の心に真っ直ぐに届くものを彫ろうと、

余計なものは削ぎ落としました。

稲垣さんの紹介文、人に伝えようとする情熱が言葉から溢れていて、

僕もそんなふうに木を彫れたらいいなと思いました。

ものすごく感動しました。

そして、この2日間、熊を見て下さった方たちのたくさんの笑顔に出会いました。

励まされ続けてきた僕がずっと探していた人の心に届けられる形、

これからも出会いを重ねて見つけて届けていきたいです。

とても幸せな時間でした。

大住 潤

工芸、クラフト、手仕事・・・・

と呼ばれる世界の仕事に携ってやがて30年になりますが、

未だにどの言葉が自分の仕事なのかと言い切ることができません。

「工房からの風」の中で赤木明登さんとのトークイベントの中で

こんなやりとりがありました。

工芸30年説というものがあって、

民藝の時代、自己表現の時代、生活工芸の時代ときて、

稲垣さんはこれからどのような時代になると思いますか?

と投げかけられました。

そこで私はこう答えました。

「お尋ねの答えにはならないかもしれないけれど、私は絶対的な何か、

に向かって仕事をしてきてなくって、相対的な何かに向き合ってきた気がします。

それは、先にこちらにこうあるべきというものがあるのではなくて、

作家に向かって、その作家が何を作るべきかをみるやり方。

男の人は定義づけが好きだからなぁ(笑)。

今まで意識したことはなかったけれど、私は女性だから?

母性とかと関係があるのかしら?

なーんて柄にもなく思ったりしますけれど・・・」

と、会話なので和やかに。

・・・それは学問にたとえれば、歴史学ではなく、社会学のようなものかもしれません。

揺るがない、確固とした姿が私自身にあるのではなくて、

対象に向かったとき、いかにその対象を正確に見て、感じることができるか、

そのことに心を注いできたのだとようやく思えるようになりました。

言葉や歴史学的な捉え方もとても大切だと思いますし、

そのことに注視してこの仕事を進める方々がいることも豊かなことだと思います。

一方、今何々の時代、とか、これからは何々の時代、というのを考えるよりも、

出会った作家のまんなかを見ることを深めたい、

そんなことをあらためて思った年でした。

人の暮らし、営みと結びついたもの、

素材の恵みとの関わり、

その作り手ならではの何か、

完成度・・・

「工房からの風」という展覧会としての

コンセプトやクォリティーはもちろん大切にしていますが、

先に枠を作ってしまうことで出会うべきものを

こぼしてしまわないようにありたいと思っています。

クマであってクマだけではない姿。

そこには大住潤というひとの中の真実があって、

その真実が幾ばくかの他者の心に芯から沁みていく。

そういうきらりと輝くものの意味を味わいながら確認できるのも、

凪ぐ浜で出会えた宝ものなのだと思うのです。

大住潤さんの出展前のメッセージはこちらになります。

→ click

-次年度応募に向けての記事など、しばらくブログ更新続けます-