クラフトフェアじゃないの?

のっけから「私、クラフトフェアをやっているという意識がないんです」

赤木さんの文章はこのように始まります。

えっ、「工房からの風」って、クラフトフェアじゃないの?

多くの読者はそう思われますよね。

この書き方が正確だと感じいったのは、「意識がない」

と書いてくださったことでした。

私、クラフトフェアの定義が、そもそもわかりません。

そして、あらためて問われれば、多くの方がそうではないでしょうか。

-野外にクラフトを作る人が集まってテントで販売する-

という広義であれば、「工房からの風」が、

クラフトフェアだと呼ばれても別に構わないと思っています。

但し、自らはクラフトフェアではなく、野外展と思っています。

年月を経て、そんな風に思うようになってきたのです。

:::

と、書き出したのですが、昨日、発売日早々というのに、

既に「住む」を読まれた方々がやってきて、

このことについての会話を何人もの人と交わしました。

その中で、あらためて確信したことを、先に書こうと思います。

このdirector’s voiceで、出展作家への質問コーナーを毎年やっておりますが、

それにならって書いてみますね。

Q1

「工房からの風」の原点、やってきたことって何ですか?

A

新鮮な作家が世に出ていく、豊かな場面を作りたい、ということですね。

Q2

「工房からの風」がこれから新たにやっていきたいことって何ですか?

A

世に出た作家が、その後によい仕事(よき作品作り)を進めるための、

時間や空間をもっと作っていきたい。

です。

Q1に関しては、現在の野外展が始まって15年目の今、

その願いが少しは叶ってきたかもしれません。

可能性に満ちた力のある作家から応募をいただくようになりましたし、

全国からギャラリーショップ関係者や

バイヤーの方々が多数来場されるようになりました。

出展を機に、スタートを切る作家が毎年輩出しているように思います。

そして、それを支えてくださっているのが、一般のお客様でもあるのですね。

遡ればこの地で工芸ギャラリーショップ

(「ニッケこるとん銀花」という名前で1988年にオープン)

を立ち上げてから27年が経ちましたから、

ニッケコルトンプラザをコアとした周辺のお客様に

じんわり工芸、クラフトが浸透しているのを感じています。

実際、出展作家の方から後日感想を伺うと、

熱心に見てくださる方に、地元の方が多い、とお聞きします。

また、広域からも、毎回「工房からの風」を楽しみに

欠かさず来場くださるお客様も多く、その方々との会話にも

とても励まされていると。

作家を作家たらしめるものは、一部のキーパーソンだけではなくて、

こうした層の厚い使い手の方々あってこそなのですね。

私も時を重ねてそう思うようになりました。

そして、Q2。

これがここ数年来、強く願いはじめてきたことです。

「工房からの風」の特長のひとつが、出展作家同士の交流の濃さです。

人数が50人規模ということや、開催前に交流の機会を何度も設けることなどから、

「同じ釜の飯を食う」というような関係になる方々がいます。

同期、とか、一期上とか、二期下とか、まるで学校のような言われ方をして驚くことも。

この密な関係性の中から、教え合う、影響し合う、ということが生まれてきました。

制作の師や先輩、同輩が以前より希薄になった今日、

佳き影響を与えあう人的つながりは、とても大切だと思います。

そして、その次。

作品そのものが、進化成長していくための場面を創出したいと願っています。

昨年8月に行った日本橋三越本店での二週間の催事は、

そのひとつのさきがけにもなりました。

(今年も同時期に行います)

このような機会を生かして、

赤木さんが書かれていた、

クラフトフェアが作品の低俗化を招いたのでは、

ということと逆の方向へ向かっていきたいと思っています。

と、すっかり長くなりましたね。

今日はこの辺で切り上げますね。

クラフトフェアはいらない?

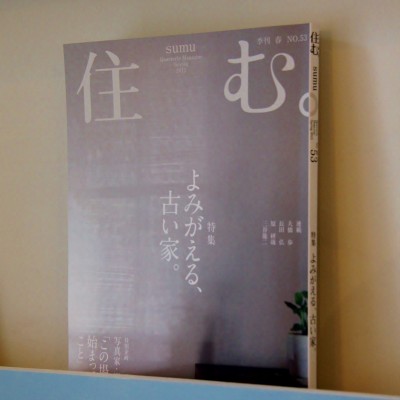

季刊「住む」53号が21日に発行となります。

その中で連載されている塗師、赤木明登さんによる「名前のない道」。

ここ2号は「クラフトフェアはいらない?」というテーマで綴られてきました。

一回目は桃居の広瀬さん、二回目はうつわノートの松本さん、

今号では稲垣とのインタビューを基に執筆されました。

「クラフトフェアはいらない?」

というテーマが印象的なので、このことに感想がひっぱられてしまうかもしれませんが、

それは二次的、三次的なことであって、

工芸そのもののこと、それと関わる人や仕組みがどうあるかについて、

真剣に考え、人と語らい、思考を熟し、発言されているのが

今回の連載と私は受け取っています。

文中「生活工芸」という単語も出てきますが、

生活工芸の是非や認めるか認めないかの

旗色を明らかにすることも意図ではないと思います。

ある共通のジャンルの世界を愛し、大切に思う者たちが、

その世界について真剣に考え、意見をし、よりよい世界としてふくらませていきたい、

ということだと思っています。

(私なりの「生活工芸」という言葉の印象は、あらためて記したいと思います)

よりよい世界、などと書いてしまうと優等生みたいですね。

でも、私自身の身の置き所は、もっと生々しい現場です。

思考を巡らすことはとても大切な活動だと思い、集中することに憧れもありますが、

私はといえば経済社会の只中におりますし、理想論の場に軸足をおいてはいません。

机上論ではなく、常に現場で生身の人間(作家然り、お客様然り)を相手に、

生身のアクションを受け止めながら、ナケナシの頭で物事を考えてきました。

+++

今回の赤木さんのインタビューが文章化されるとき、正直に言えば、不安がありました。

発言というのは話の前後の流れで出てしまうこともあるし、

それをどう掬い上げるかで、如何ようにも文章は作れてしまいます。

私自身の話が拙かったせいで、思いや事実と異なる方向に書かれてしまったらどうしよう、

そんな恐れも抱いていました。

けれど、赤木さんから確認のためにいただいた校正文を読んだとき、

そんな私の幼い心配はまったく不要だったのだと悟りました。

もちろん、自分の文章ではありませんから、多少のニュアンスの違いがないとは言えません。

けれど、大きな流れで、思いを正確にくみ取ってくださって、

これからの光に向かって書かれてある文章でした。

(さすが赤木さん!すばらしい!と思ったのでした)

むしろ、心配になったのは「工房からの風」について、よく書かれ過ぎていないか?

と読者に思われることでした。

過去に「工房からの風」に出展された方、来場された方には、

その実感と、書かれてある文章とに違和感があるのではないかという危惧でした。

しかし、その違和感は正しいと思います。

たとえば、2001年に感じた工房からの風や、2008年に感じた工房からの風では、

今私が感じ、向かおうとしている工房からの風とは違っていますから。

赤木さんの文章は、今の私とのインタビューを基に書かれたものですから。

+++

ある意味、違和感が「工房からの風」を育ててくれた。

といえるかもしれません。

「工房からの風」の姿への想いや理想がある。

その想いや理想も、実行してみれば、思っていた姿とどこか違っている。

その違和感はなぜだろう?

それについて思考しながら、次の姿を思い描く。

毎回これを繰り返しながら、彫琢を重ねるように企画を進めてきたような気がします。

「出来事」に対する想いや理想は、時代や社会背景と添いながらのものだから、

絶対的というよりも相対的な部分もありますね。

どの会も企画者の想いは大切なことだと思いますし、

同時にひとりよがりでは形を成さないものでもあります。

+++

赤木さんの今回の文章を通して、思考を巡らしてみたいと思います。

「工房からの風」について書かれていますから、このブログの場から、

しばらくこのことについて綴ってみたいと思います。

次回は、

『のっけから「私、クラフトフェアをやっているという意識がないんです」』

という冒頭の文章に関連して書きますね。

風婚

2015年「工房からの風」へたくさんのご応募をありがとうございます。

鋭意選考を進めまして、土曜日の夜に結果通知を投函予定です。

週明けにはお手元に郵便局からの通知が届くかと思いますが、

もし19日木曜日までにお受け取りになれていない場合は、

事務局までご一報くださいませ。

047-370-2244 (10時~18時)

:::

さて、先日結婚のお祝いパーティーがありました。

2012年の工房からの風に出展された陶芸作家のお二人が、

この場での出会いがきっかけで、ご結婚されたのです。

おりひめ神社のご利益でしょうか。

おふたりの門出を祝おうと、近隣の同期出展が作家中心となって

コルトンプラザのレストランで、お祝いの席が設られました。

ウエルカムボードの似顔絵や、新郎新婦席の「壽」の書。

ギターやウクレレでのお祝い演奏や、ユーモアたっぷりで心のこもったスピーチ、

手作りの(作家の方々なので素晴らしく精緻)贈り物。

私たちも、お庭のクリスマスローズや月桂樹などでブーケやブートニアを。

工房からの風での出会いが、幾重にも広がり、深まって、

ものをつくる人生が豊かになっていく。

そのようなことと、ささやかでも関わることできているとしたら、

こんなにうれしく幸せなことはありません。

集まった作家たち、この日集まれなかったけれど気持ちを寄せられた作家たち。

これからも切磋琢磨して、よき交流を続けていかれますね。

画像はおふたりに贈った「寄せ書き」。

出展時の思い出の手ぬぐい(ピンクでした!)に、

お祝いのメッセージを出席者で書いてお渡ししました。

こんな風に、風婚!のお祝い、また出来るでしょうか。

応募3月5日必着です

ただ今、応募用紙受付中です。

毎年、出だしはゆっくりで、最終日に雪崩れ込む?感じですが、

昨年は本当に大雪の日と重なって、最終日に届かなかった便が何通もありました。

ぜひ、お早目のご応募をお待ちしています。

届いた郵便を拝見しながら、魅力的なご応募ももちろんありますが、

それが50ブースあるかと問われれば、まだまだ余裕があります。

2015年の工房からの風、豊かな風が渡るかは、

出展作家の魅力に大きくかかっています。

いたずらに応募数を増やすことが目的ではありませんので

煽るようなつもりはありませんが、

質の、志の、高いご応募をいただくことを企画者として心より願っています。

また、「工房からの風」の趣旨に賛同くださり、この展覧会を支持してくださる方々、

お知り合いに適した方がいらっしゃいましたら、ぜひ応募をおすすめください。

会場となる「ニッケ鎮守の杜」では、梅が満開。

ここから豊かな出会いの場を作りたいと思います。

応募が始まりました。

今年度の応募が始まりました!

本日2月20日から3月5日必着で、ご応募をお待ちしています。

web登録フォームも公開しています。

web登録フォームは、当方の事務作業の正確性を高め、潤滑化のためにお願いしています。

応募用紙の送付と、web登録はどちらが先でも結構です。

また、どうしてもweb登録ができない方は、応募用紙の送付だけでも結構です。

応募趣旨をよくお読みいただき、「工房からの風」のことをご理解いただいた上で

ご応募いただけますことを願っております。

また、「工房からの風」が適していると思われる作家をご存知の方がいらっしゃいましたら、

ぜひご案内いただけますと幸いです。

2015年の工房からの風、佳き出会いに恵まれますように。。。

20日から応募が始まります

いよいよ今年度出展者の応募が20日から始まります。

あと1週間ですね。

応募期間は2/20-3/5必着です。

ぎりぎりでの投函は到着しないこともありますので、

要注意です!

ぜひ、準備万端、早めのご応募をお待ちしています。

ここのところ、いくつかご質問をいただいております。

たとえば

Q

ひとつのテントを二人の作家でシェアして応募したいのですがよいでしょうか?

というお尋ねには、

A

通常の活動をされている形態でのご応募をお願いしております。

今回限定ユニットなどはご遠慮いただいております。

まずは、個々の作家もしくは少人数での工房で

制作されている作品の写真のご用意と、

各記入事項を正確に丁寧にお書きいただきたくお願いいたします。

とお答えしました。

「工房からの風」では、出展者を決めるだけではなく、

その後のやりとりを経て企画をふくらませていきます。

なので、場所貸しのような形式ではなくて、

展覧会の全体構成の中で各作家の展開方法を決めていきます。

:::

今までにお伝えしてきたことと重複してしまいますが、

「工房からの風」では、プロもしくは明確にプロを目指して

満を持して世に出ようという方の出展で構成したいと願っています。

当日までの制作や、当日の濃密さは、

そのような力や意志がある方ではないと、

乗り越えるのが難しいと思っています。

その結果として、新たな扉が開いたり、

豊かなつながりが生まれる可能性を作れるように、

私たちは企画に励みます!

:::

傾向として、陶芸は昨年度は11倍の選考の難しさでした。

50人の出展者のうち多くても

10人未満の選出になるかと思いますので、

今年も狭き門になるかもしれません。

染織は年によってかなり応募数や内容にばらつきがあるように感じています。

さて、今年はどんなご応募をいただけるでしょうか。

木工、ガラスはもっとご応募をいただけるとありがたく思います。

装身具の応募は増えていますが、ただ発表の場として捉えられるのではなく、

「工房からの風」の企画構成と、

作家の制作スタイルが響いているかを

よくご検討いただいて応募くださることを願っています。

その他ジャンル、としている部門は、選考がとても難しいですね。

けれどもこのジャンルが豊かになると、

工房からの風自体がとてもふくよかな風になるように感じています。

昨年もドライフラワーフレーミングのナカヤマサトシさんのように、

展覧会当日の反響も大きく、

その後のお仕事の広がりを得られた方もいらっしゃいます。

「工房からの風」っぽくないから。。などと思いこまず、

趣旨に響いてくださり、今までの出展作家の作品にも感じるところがあるようでしたら、

その他ジャンルからのご応募もぜひ期待しています。

そして最後に

「工房からの風」は、ともに仕事をする場、と考えています。

作品の魅力はなによりですが、

ともに仕事をしたいと思える方が多く出展くださることを希っています。

少なくとも、「このひととは仕事がしたくないなぁ」

と思わずにはいられないご質問や応募形態ではないことを望んでいます。

応募用紙を書くこと自体が、自らのもの作る仕事を整え、

次への進歩へのきっかけになるかもしれません。

佳き出会いにつながるご応募、心よりお待ちしています。

風と庭

今週は、新年会を兼ねて、ふたつの大きな集まりがありました。

「風人」さんの会と「庭人」さんの会。

ともに当方スタッフ交えて20人での手作り会食の時間でした。

:::

「風人」さんは、「工房からの風」出展経験のある作家の方で、

比較的近く(とはいっても、関東一円)にお住まいで、

全体ミーティングに同席くださったり、

今年度出展者を企画側とは少しちがった立ち位置から支えてくださったり、

当日は朝早くから夜遅くまでサポートしてくださる方々です。

以前は「オブザーバー」とお呼びしていたのですが、

今は「風人」(かぜびと)。

名称が変化したと同時に、やっていただくことも進化していきました。

当日、販売は個々に行いませんが、

ワークショップやデモンストレーション、合同企画の実行や、

空間装飾、その前には、「風の音」という冊子への寄稿など、

出展だけではできないものごとを、

「工房からの風」という時空で繰り広げていただくようになりました。

「工房からの風」は、新人作家の登竜門でもありたいと始まった会ですが、

回を重ねる中で、世に出た作家の方にとっての、その後の進化成長の場にもなりたい、

という願いから、このような展開に育ってきました。

今年度はいつも以上の13人の風人さんが、

今から企画を共に立ち上げ、実行していきます。

出展作家の展示と共に、乞うご期待ください!

(注:風人さんは、選考には立ち会われません。

念のためお伝えします)

:::

「庭人」(にわびと)さんは、実は「風人」さんより先輩の存在。

2006年から募集をしてきましたので、今は第八期となりました。

「工房からの風」の会場「ニッケ鎮守の杜」の庭の手入れを

春夏秋冬、一年を通じて私たちと一緒に行ってくださるのが庭人さんです。

ガーデナーでイラストレーターの大野八生さんとともに、

植物育成を一緒にしてくださいますが、

実際は所謂華やかに思われるガーデニングというよりは、

真夏の水撒き当番や、秋の落ち葉掻き、神社の玉石揃えなど、

地道な労力のかかる作業を共にしてくださるのです。

一年を通じて、庭人さんの手と心が通ってこそ、

10月の二日間、なんとも心地よい風がそよぐのですね。

(来期の庭人さんの募集は3月以降に行います。

5月1日から1年間。

いろいろこまやかなお願い事はありますが、夏に週1日夕方

4時半から6時までの水撒き当番を引き受けてくださることを前提でお願いしています。

詳しくは、募集期間が近づきましたら、あらためてお知らせしますね)

:::

画像は、りんごケーキ。

風人さんの会では、当方が用意した料理に、

風人さんたちの手作りのとっておきの差し入れも加わって、

テーブルの上がモリモリになっていたのですが、画像はこれだけ!

ちなみに稲垣のミッションは20人分のおでん作りでした。

前日から仕込んで、しみしみの大根や卵、てづくりこんにゃく、その他諸々も20人分。

仕上がった時には、すっかりおでんやのおかみさん気分でした。

そして、庭人さんの会でのミッションはこれまた20人分のグリーンカレー。

隠し味にはお庭のレモングラスや、galleryらふと仕込みのお味噌を入れてみたり。

メインディッシュは、これまたお庭で収穫したサフランで炊いたごはん!

初めて育てたアマランサスやゴマも使ってのおもてなしでした。

すっかりごはんやさんのおかみさん気分を味わった日々でしたが、

風と庭、冬の日に、気持ちも新たに始動しました。

森林文化アカデミーへ

最後尾、追記しました。

:::

先日、一日非常勤講師として、岐阜に行ってきました。

岐阜県立森林文化アカデミー。

「ものづくりと仕組みづくりゼミ」の中で、

1時間半の授業を二コマ受け持たせていただきました。

こちらのゼミの方々は、昨年の「工房からの風」に

授業の一環として来場くださったのでした。

森林文化アカデミーでは、森と木のエンジニア科という大学相当の学びの場と、

森と木のクリエーター科という大学卒業相当以降の学びの場が設けられています。

そのクリエーター科の中の「ものづくり講座」を専攻されている方々に、

卒業生の方々も加わった教室で、今回お話しをさせていただきました。

家具や玩具など作る「木工」から、

継承者が途絶えそうな鵜飼用の竹かごや、和傘のろくろ部の作り手、

郡上踊りの下駄つくりなど、具体的にものづくりを進める方々、

木工を通した「木育」や、地域や人を巻き込んだ仕組みつくりを

研究、実践されている方々。

それぞれ真剣に目指すほどに迷いや悩みはあると思うのですが、

目指すものがあることの眩しさ、尊さをあらためて感じてきました。

ジャンルは違っていても、「工房からの風」の出展作家の方々も

きっとそうですね。

そうそう、私からは、12回の「工房からの風」の流れや、

それ以前からの約30年にわたる、私の関わってきたもの作りの世界の中で感じてきたこと、

そして、今現在の状況、これからの課題について、

質疑応答を交えてお話しさせていただきました。

それにしても、百聞は一見に如かず。

実際に「工房からの風」を見学くださったこと。

そして、私も森林文化アカデミーに伺ったことで、

交わした言葉が、ぐんと深みや重みをまして、

これからの実りにつながっていくような気がします。

「工房からの風」が、さまざまな角度から、人のよき営みと関わっていけたら、

そんなことをあらためて思った岐阜行でした。

(画像は森林文化アカデミーさんより)

:::

追記

岐阜県立森林文化アカデミー × 森林たくみ塾

合同説明会 in 名古屋・東京が開かれます。

東京は

2月1日(日) 13:00〜16:00

オスモ東京ショールーム

160-0023 新宿区西新宿1-20-2 ホウライビル11F

とのことです。

木工を学ぼうとされる方は、説明会に出向かれてはいかがでしょうか。

また、当日のレポートをブログでご紹介くださいました。

→ ☆

応募要項公開しました。

2015年の工房からの風の応募要項と、応募用紙を公開しました。

こちらです → ☆

応募期間は2月20日(金)~3月5日(木)です。

「工房からの風」は、今年で第13回。

一回目の開催時から比べると、「クラフトフェア」と呼ばれるものがたくさん増えました。

「工房からの風」を立ち上げた一番の理由は、

新鮮な作り手が世に出ていく機会を作りたかったからです。

その思いを新たにし、そして回を重ね、継続する中から、

世に出た作り手が、よりよい仕事を続けていく糧になるような会にしたい。

そう思っています。

2015年、今日現在の魅力ある作り手同士が出会う場作り。

また、昨年に続き本年8月に行う日本橋三越本店での

「工房からの風」プレミアム的な機会を通して、

「楽しいイベント」という一過性の点のようなものだけではない

線や面になっていくような磁場を作っていきたいと希って運営を進めています。

さまざまなクラフトフェアのそれぞれの個性をよく検討されて、

そのうえで「工房からの風」が適している、ぜひこの場に立ちたい、

そう思ってくださる作家との出会いを心待ちにしています。

2月20日からの応募に向けて、ご準備お進めいただけたらと思います。

また、適した方をご存知でしたら、ぜひおすすめくださいませ。

こちらはgalleryらふとのブログにも掲載した画像ですが、コゲラ!

(クリックすると、真ん中あたりに見つけられます!)

「工房からの風」の会場の中に営巣してくれているようです。

さまざまな魅力ある鳥が集まってくるように、

魅力ある作り手の方々のご応募を心待ちにしています。

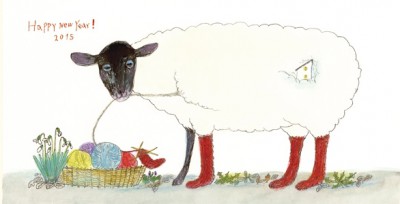

始動2015

あけましておめでとうございます。

新しい年、始まりましたね。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

ひつじ年の年賀状。

恒例となった、干支と庭と手仕事とギャラリーのモチーフで

大野八生さんに描いていただいています。

今年の羊さんの絵も、とっても素敵!

くすっと気持ちがあったまるような絵を仕上げてくださいました。

10月の「工房からの風」のイラストも今から楽しみですね。

恒例といいますか、毎年粛々と執り行われる1月2日の「歳旦祭」。

今年もgalleryらふと代表として、玉串奉奠をさせていただきました。

冴えた空気の中、木漏れ日を浴びて、

この空間を行き交うひとびと、ことごとに幸ありますように。

と心を澄ませて祈りました。

8日からは、今年度の応募要項の公開も始まります。

応募期間は、2月20日(金)~3月5日(木)です。

所謂クラフトフェアのひとつとして巡る出展ではなく、

新たな扉を開いたり、新たな縁を結んだり、

今の仕事を再確認したり、次の扉をたたいたり、、、と

「工房からの風」ならではの恵みを豊かに思い描いて

ご応募を検討いただければありがたく思います。

私たち企画運営スタッフも始動しました!

今年の「工房からの風」どんな魅力ある方々とご一緒できることでしょう!

すべては、ご応募から始まりますね。

2015年の風、一緒にそよがせましょう。

掲載のご案内・ヌーコンフィー

nuComfie(ヌーコンフィー) Vol.25に、

今年の工房からの風で出会った

たくさんの笑顔が掲載されています。

7頁にわたり、たくさんの素敵なファッションの方々。

あの日の空気が蘇ってきますねー。

見開き2頁には、作家の方々も。

長野大介さん(陶芸)、古木裕子さん(布バッグ)、

加治佐郁代子さん(木工)など!

ご来場くださったお客様で、掲載許可をくださいました方々も、

ぜひ、ご覧になってみてくださいね。

そして、来年も、心地よい素敵な装いで、「工房からの風」に、

ぜひお出かけください!

ちょと先ですけれど(笑)お待ちしています!!

次回開催についてのご案内

来年の開催について、お尋ねをいただいています。

ありがとうございます!

このようなスケジュールで進めていきます。

開催日 2015年10月17日(土)18日(日)

募集要項公開 2015年 1月 8日(木)

応募期間 2015年 2月20日(金)~3月5日(木)

皆様から寄せられたさまざまな今年度のご感想もありがとうございました。

(アンケートのご記入もありがとうございました。

プレゼント当選者の方々には本日通知を投函いたしました)

それらの貴重なご意見ご感想や、出展者他さまざまな方々からのご意見、ご感想、

そして、主催者、企画者のミーティングを経て、来年のイメージを膨らませています。

〇今年度は、ワークショップなども含めて50名以上の出展者でしたが、

販売ブースは45でした。

これを昨年に戻して、50にしたいと思います。

お庭のゾーニングも変更して、豊かなテント構成をしていきます。

〇出展経験作家(2回目以上)の参加を今まで以上に歓迎します。

秋の展覧会シーズンの予定を立てられるためにも、

該当の作家(出展経験があり、2013年2014年には出展していない方)に関しては、

現在から出展希望についてご相談を承ります。

〇野外クラフト展という在り方を「工房からの風」の基点にしたいと思います。

所謂クラフトフェアにハシゴ出展する作り手ではなく、

じっくりと今展に向けて取り組んでくださる作家の応募を希望します。

〇従来の工房からの風に出展がなかったジャンル、イメージの作品も歓迎します。

ほかは、従来の募集要項に変わりなく進めています。

熟してきたことを大切に育むこと。

常に新鮮な風を生み出していくこと。

それらが両輪となって、2015年の工房からの風を豊かに展開したいと希います。

佳き出会いを心より願っております。