大山隆さん ガラス 栃木

今年も魅力的なガラス作家が出展くださいます。

今日はその中のおひとり、大山 隆さんをご紹介します。

:::

Q

大山さんは、「工房からの風」に、どのような作品を出品くださいますか?

A

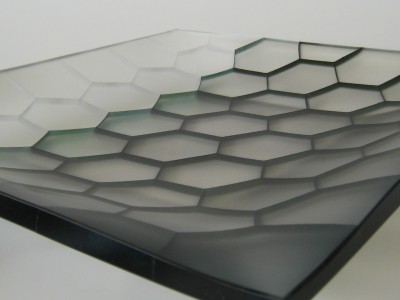

色とりどりのグラスや光を集めるうつわなどを出品します。

ガラスの持つ様々な質感や表情に触れていただきたいです。

大山さんご本人との出会いは今回のことですが、

その「手がけたもの」とは、すでに出会っていたことが、わかりました。

「工房からの風」に以前出展くださった由良園さん(当時は旧姓加護さん)が、

とても上質なガラスを溶かしてくれる人がいるのでと、

富山のガラス工房に通って制作をされていました。

その「とても上質なガラスを溶かしてくれる人」こそが、大山さんだったのでした。

ガラス制作はいろいろなスタイルがありますが、吹きガラスの場合、

その素材の状態が、作品にダイレクトに表れます。

素材の調合、溶かし方、状態の保ち方・・・。

丁寧な基礎の仕事も含めて力を蓄え、ガラス制作の技術力を生かし、

栃木県に自らの工房を立ち上げた大山さん。

ますますの飛躍を願っての今回の出展です!

:::

Q

出展が決まってから、大山さんご自身やお仕事などに変化はありましたでしょうか?

A

「工房からの風」に携わる方々とのミーティングや対話を通して、

これまでの活動や今後の自分について見つめ直す時間が増えました。

ガラス工房を構え、窯に火をつけているときは、

ほんとうに一刻一刻が緊張の連続なのだと思います。

そんな日々の中、同じく出展する作家との出会いから刺激を受けたり、

立場が異なる企画者たちと話す時間も、きっと大切なのものを育む時間なのですね。

そういえば、大山さんは、今回掲載している画像の他にも、多彩なバリエーションを持っています。

とてもスタイリッシュなご本人のように、端正なガラスが多いようですが、

親しみやすい作品群もあります。

「工房からの風」には、今の力すべてを出したい!

と静かに深くおっしゃっていたのが印象的でした。

:::

Q

好きな言葉、座右の銘、何気なく工房の壁に貼りとめているフレーズなど、

大山さんが大切にしている言葉を教えてください。

A

「神は細部に宿る」 いつも心に留めている言葉です。

透明な素材が生み出す局面。

カットすることで現れる表情。

こまやかな粒子の積み重ねが、確かな美しさを支えています。

神が宿ると心に留めながらかたちづくられたガラス、

ぜひお手にとってじんわり、ご覧いただきたいと思います。

そうそう、このフレーズを大切にしていた作家がもうひとり。

OLD TO NEWの史さんでした。

大山さんと史さん、雰囲気、風貌もおしゃれで、なんだか近い感じです!

大山さんの出展場所は、ニッケ鎮守の杜に入って花壇の方に向かう下草豊かなお庭。

ホームページはこちらになります → ☆

戸塚みきさん 藍染め 岐阜

民具座談会!へも出席くださった戸塚みきさんをご紹介します。

岐阜県中津川市で「しずく地藍工房」を立ち上げて、日々、藍とともに暮らすひとです。

:::

Q

戸塚さんは、「工房からの風」に、どのような作品を出品くださいますか?

A

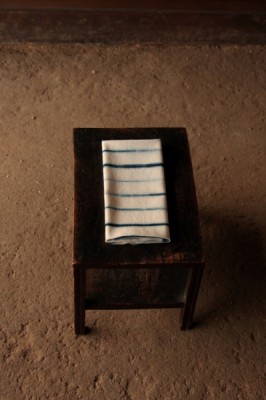

藍という植物の力をかりて、のれんや手ぬぐい、様々な敷物等を出品させていただきます。

静かに心に染み込んでゆくようなものを作っていきたいと思っております。

galleryらふとでの「風の予感展」のとき、戸塚さんにも出品いただきました。

いいですねー、すばらしいですねー

と、まず、セッティングの時にスタッフ間で溜息。

そして、展示会中も、多くの方がその作品に魅せられていました。

素朴と呼べば雑な気がしますし、シンプルというのも今どきすぎて。

奇をてらったところがどこにもない、美しい直球の作品です。

それもとても上質な直球。

見る人の心をしんとさせてくれる、心に涼風がわたるような藍染めののれんです。

(イナガキは戸塚さんの藍染めの手拭いを愛用中ですが、

この猛暑の夏、この布に触れるだけで、

何度も涼しげで凛とした気持ちを呼び寄せることができました)

:::

Q

戸塚さんは出展が決まってから、ご自身やお仕事などに変化はありましたでしょうか?

A

まず、今年の大きな目標ができました。

なかなか出れない機会ですので、今後も含め、

心の中で確かなものを定めてゆく大切な時間となりました。

東京芸大で油絵を専攻していた戸塚さん。

思うところあって、自然の営みの環の中にあって、謙虚に生きる仕事を模索して、

この藍染めの仕事に進まれました。

その強い動機と深い思索が、この潔くも美しい作品を生み出すのですね。

「工房からの風」当日にお配りする予定の「風の音」に、

戸塚さんの文章も寄稿いただいていますので、

ぜひお読みいただきたいと思います。

:::

Q

好きな言葉、座右の銘、何気なく工房の壁に貼りとめているフレーズなど、

戸塚さんが大切にしている言葉を教えてくださいますか。

A

感性

一瞬意外な気がしました。

自然に寄り添ったフレーズが返ってくるものだと思っていましたから。

けれど、よく考えてみたら、日々ダイナミックに自然と向き合っているからこそ、

その繊細な音や匂い、移り行く姿を感じ取る心を研ぎ澄ませていたい、

そう思っての感性、という言葉なのでは。。。

そんな風に思うようになりました

戸塚さん、違っているでしょうか??

戸塚みきさんの出展場所は、手仕事の庭の花壇の前。

ちょうど戸塚さんのすぐ後ろの花壇では、藍の花が、

小さな赤い花を揺らしていることでしょう。

しずく地藍工房のホームページはこちらになります → ☆

角舘徳子さん こぎん刺し 青森

篠竹(すずだけ)の橋本晶子さんのところでも触れましたが、

東北の手仕事からもうひとり参加くださる方がいます。

こぎん刺しの角舘徳子さんです。

:::

Q

角舘さんは、「工房からの風」には、どのような作品を出品くださいますか?

A

こぎん刺しの肩掛けを出品します。

草木で染め上げた麻の布と綿の糸を使い、洋装にも和装にも合う、

シンプルな文様のこぎんを施しています。

こぎん刺しの特徴である保温性や、幾何学模様の展開、

そして裏模様の美しさを 意識し制作しました。

角舘さんは、大学卒業後に弘前でこぎんに関わる仕事に就き、

その後独立して二年が経ったところです。

プロもしくは、明確にプロを目指している方。

というのが、「工房からの風」ですけれど、このプロというのも、とても曖昧ですね。

あくまでも自己申告ですし、「作家」と自分で名乗った日から、作家であるともいえますし。

(それが好ましいこととは思えないのですが)

先にご紹介したhabetrotさんと同じく、

角舘さんも意欲的に個人ミーティングにいらしてくださったのですが、

その時に拝見した作品をみて、正直困ってしまったのでした。

こぎん刺しを作家として制作しているすばらしい方を知ってもいますし、

また、近年こぎん刺しはブームなのか、応募も少なからずあるのですね。

その中から、地元に根付き、こぎん刺しに深くかかわる仕事も経て、

尚、こぎん刺しを極めたいという若々しい意欲をかって

出展いただくことにしたのですが、

果たして選に通ることが叶わなかった方を

超えるものが明確にあるのだろうかと考えてしまったのです。

もっと具体的に言えば、作ってこられた形態が、

近年急速に増えた「クラフトフェア」で販売しやすいアイテムのみだったのですね。

「クラフトフェア」で求められるアイテムのみを制作していく風潮は、

長い目でみて作家として確立していくこととつながるのだろうか?

そんなあやうさを感じて、その日はゆっくりお話を重ねたのでした。

その後、「作品をみてください!」と、

はるばる青森から再びやってきてくださった角舘さん。

ほどかれた風呂敷から現れたのは、

長い麻布にこぎんを刺し綴った大作のストール群でした。

所謂こぎん小物のみだった作品群から、

ここに至るには、さまざまな挑戦があったことと思います。

そして、これがすぐに答えであるわけではないと思うのですが、

作ること、続けること、を真剣に考えた時間を、

これからの作家活動の糧にしてほしい。そう願うのです。

現在が満点の制作ではないかと思いますが、

目の豊かな来場者の方々が、

角舘さんの抱いている希望や意欲をその作品から感じ取られたら

企画者としてもありがたく思います。

(これまた、長くなってスミマセン!)

:::

Q

出展が決まってから、角舘さん自身やお仕事などに変化はありましたでしょうか?

A

漠然としてですが、“良い仕事”がしたい、と思うようになりました。

そして作品と向き合う時間が長くなりました。

また、目に映るもの、絵画や他の人の作品だったり

風景など、生き物や植物をよく見つめるようになった気がします。

角舘さんの目線、とてもユニークなのです。

応募用紙にはマンガでこぎん刺しのことも描かれてあって。

檬芦平野(モロヘイヤ)というタイトルのそのマンガのことを一言で説明するのは難しい!

のですが、妙にクセになる?ユーモアをたたえています。

「ほしいなぁ~」とリクエストをしたら、会場でくださるかもしれませんよ。

:::

Q

好きな言葉、座右の銘、何気なく工房の壁に貼りとめているフレーズなど、

角舘さんが大切にしている言葉を教えてくださいますか。

A

月並みですが“温故知新”です。

染めや織り、布を刺すという行為が生活に根付いていた時代の布。

その再現を目指しています。

また、それを現代の形に昇華できたら素敵だなと思います。

87年生まれの角舘さん。

じっくりこぎんと向き合って、ぜひ豊かな現在の形に昇華させてほしいですね!

角舘さんの出展場所は、スペイン階段前のテントです。

ホームページはこちらになります。 → ☆

橋本晶子さん 篠(すず)竹 岩手

今年も民具の若き作り手が出展くださいます。

岩手県の伝統工芸、篠竹の橋本晶子さん。

すずだけ、と呼ばれる細めの竹は、

東北の暮らしを支える道具づくりに生かされてきました。

現在では、多くが高齢の作り手ばかりとなった中で、

30代の橋本さんが精一杯制作に励んでいます。

:::

Q

橋本さんはどのような作品を出品くださいますか?

A

「すず竹」という細い竹を使い籠を作っています。

伝統的な物から、普段あまり市場に出回らないものまで、

暮らしにそっと寄り添う籠をご用意しております。

素材の調達から、ひごづくり、そしてデザイン、制作と、

一貫してものづくりに従事する橋本さん。

伝統的なものは先人への敬意を心に宿しながら、使い人の手に添うよう丁寧に。

オリジナルの作品は、新たな使い手との出会いが広がるように新鮮に。

素材調達から完成まで時間のかかるものづくりですが、

辛抱強くこつこつと制作する橋本さん。

「工房からの風」に出展が決まってから、

ひときわ時間を惜しむように作品を作りためてくださっています。

素材のこと、後継者のこと、経済のこと。。。

現実には、たくさんの困難も抱える中にあっても、よきものを作りたい!

という想いの純度が、橋本さんの仕事には貫かれているようです。

:::

Q

出展が決まってから、橋本さんご自身やお仕事などに何か変化はありましたでしょうか?

A

目標が明確になったことで、あらためて一日一日を大切にしていきたいと思うようになりました。

民俗学のフィールドワークもしている橋本さん。

おじいさんやおばあさんのお話しをじっくり聞いて、それをのこし、

また、ご自身の制作や生き方にも生かしていることを伺いました。

今回の「工房からの風」を通しては、同世代の作り手たちとの出会いを通して、

また新たな種を心に蒔かれたのではないでしょうか。

橋本さんのような方から、また次の世代につながっていくものが、

たくさん生まれてくるような気がします。

:::

Q

橋本さんの好きな言葉、座右の銘、何気なく工房の壁に貼りとめているフレーズなど、

大切にしている言葉を教えてください。

A

「人とのつながりが人を育てる」

つくり手として今の私があるのは、たくさんの人たちの支えがあったからこそ。

普段こもりがちな作業が多い分、大切にしたい言葉です。

この夏、橋本さん、今回出展のこぎん刺しの角館徳子さん、藍染めの戸塚みきさん、

箒の吉田慎司さん、真竹の勢司恵美さんとの座談会を開きました。

その時のことも、いずれ記事に!

そして、何より根源的なものづくりに惹かれるこの方たちの仕事が、今年は一堂に会します。

(吉田さん、勢司さんには、一部作品販売のほか、ワークショップで参加いただきます)

こんなつながりからも、橋本さんのお仕事、ますます豊かになっていかれますね。

橋本晶子さんの出展場所は、おりひめ神社の正面右側。

ブログはこちらになります → ☆

叶谷 真一郎さん 陶芸 兵庫

革の加藤キナさんの隣、おりひめ神社の奥の方がもうひとりいらっしゃいます。

叶谷真一郎さん。

神戸で陶器を制作されています。

:::

Q

叶谷さんは、「工房からの風」に、どのような作品を出品くださいますか?

A

灰粉引、飴釉、鉄釉といった秋らしい色味の構成で、普段使いの器を展示します。

僕は、全く未知の世界であった陶芸に出会って救われました。

なので、器好きな人だけでなく、器に興味が無い人、料理は苦手・・・

といった人にも見ていただきたい。

器はこんな使い方があるんだといったことを、

イメージを持って楽しんでもらえるような展示を目指します。

奇をてらわず、今の暮らしに心地よい美しいフォルムの叶谷さんの器。

使い手の好みをしっかりと受け止めてくれる懐の深さが魅力です。

何より、お料理映え、盛り映えがしそうな器。

叶谷さんならではの使い方の提案がブースでなされると、

使い手の方々はいっそう、イメージが広がりそうですね!

:::

Q

出展が決まってから、叶谷さんご自身やお仕事などに何か変化はありましたでしょうか?

A

今まで100点を取らなければという意識が少なからずありました。

けれど、出展が決まり、『どんな器を作ろうか、どんな展示にしようか』と自分と向き合った時、

気負うことを止めたらいいんだと気付いたのです。

誰もが気に入る物を作ろうとするのではなく、自分が作りたい器を作ってみようと。

本展では、今までの自分とこれからの自分を折衷するという発表の場にしたいと思います。

叶谷さんも遠く神戸から夜行バスに乗って、

わざわざ個人ミーティングにいらしてくださいました。

それだけの思いをしていらしてくださったことに対して、

こちらはちゃんとお応えすることができたのか、心もとなくもありますが、

そのような意欲こそが、ご自身を前に進ませる原動力になるのだと感じています。

お話しの中では、なかなかの愛妻家?のご様子でしたが、

当日は奥様も、来場者の方々に叶谷さんの器のことをお伝えくださるのではないでしょうか。

実際に使っている方の言葉は、実感がこもっていますから!

:::

Q

叶谷さんの好きな言葉、座右の銘、何気なく工房の壁に貼りとめているフレーズなど、

大切にしている言葉を教えてください。

A

誠実に、正直に生きること。

人としてどうあるかということをまず大切にしています。

なかなか、こうきっぱり!は答えられないですね。

叶谷さんて、まっすぐな方なのですね。

叶谷さんの出展場所は、おりひめ神社お社の奥。

ホームページは、こちらになります → ☆

加藤キナさん 東京 革

上質の革でバッグや小物、コサージュを制作する加藤キナさん。

ご夫婦で力を合わせて、細やかで丁寧な作品作りを進めています。

:::

Q

加藤キナさんは、「工房からの風」には、どのような作品を出品くださいますか?

A

今回の「工房からの風」のメインビジュアル、素材の果実ーぶどうをイメージした、

美しい葡萄色の羊革カバンや小物。

深まる秋にあわせて、秋色のコサージュやシックな色あいのカバン。

季節の象牙をワンポイントにした小物などを出品します。

「新鮮な作り手たちは、時代の中で果実のように生まれてきます」

このフレーズは「工房からの風」を始めたときからのメッセージのひとつ。

そこから毎年メインビジュアルを大野八生さんに起こしていただいています。

今年の果実はぶどう。

加藤キナさんは、その葡萄色を心に置いて制作もしてくださったのですね。

今年ならではの葡萄色の作品、ぜひご覧いただきたいですね!

:::

Q

出展が決まってから、キナさんたちご自身やお仕事などに何か変化はありましたでしょうか?

A

さきがけて、8月に日本橋三越での展示会に参加させていただいたこともあり、

とても多くの変化がありました。

以前は、イベント当日が一番大切だという思いがあったのですが、

今はそれ以上に当日までの1日1日を大切に思うようになりました。

日々が練習であり、日々が本番である・・・

特別な日ではなくても、準備制作する今をとても愛おしく感じます。

初めての日本橋三越での展示に向けて、

今回、バッグの3人の作家に先行出展をいただきました。

搬入から立ち合い展示、そして搬出までを、

多くの作家の方とご一緒いただいたことで、

おふたりの中に、よき変化が生まれたのではないでしょうか?

緊張されていた表情が、日に日に穏やかになられて、

安心して制作に集中されている様子が伝わってきました。

:::

Q

キナさんの好きな言葉、座右の銘、何気なく工房の壁に貼りとめているフレーズなど、

大切にしている言葉を教えてください。

A

いつも寄り添うように心にあるのは、「和顔愛語」ということば。

4年前に他界した父が、意味をおしえてくれた言葉です。

その字の通り、和やかな顔を保ち、愛情のあることばで相手と接しなさい・・・

と言う意味ですが、それは人に対してだけでなく、

物に対しても、小さな生きものや草木に対しても、

そうあれたらしあわせなことだと思っています。

そういえば、いつお会いしても、美しく深い微笑みのキナさん。

先日行われた「おりひめ神社」での祈願祭にも、

東京の西側からかけつけてくださって、「和顔」でともに祈願をしてくださいました。

そのおりひめ神社の奥が加藤キナさんの出展場所になります。

松本美弥子さん 陶芸 愛知

布、金属、とご紹介しましたので、次は陶芸を。

松本美弥子さん。

クールな印象の磁器ですが、

どこか凛としたふくよかさを湛えた表情が心に残る作品を作られます。

:::

Q

松本さんは、「工房からの風」に、どのような作品を出品くださいますか?

A

白磁、銀や銅を焼きつけた仕事を中心に、うつわやブローチなどを展示します。

暮らしの道具として、大切な何かを引き立てるような静かなものをつくりたいと思っています。

器は料理を盛るものですが、その存在が、周りの空気をすうっと変えていく静かな力もあります。

松本さんの器や装身具からは、シックでありながら、

内側の輝きをぎゅっと湛えているような美しさを感じるのです。

:::

Q

「工房からの風」の出展が決まってから、ご自身やお仕事などに変化はありましたでしょうか?

A

仕事に限らず、ふだんやり慣れないことに丁寧に向き合うことを意識するようにしていました。

苦手なことが少しづつ減ってきたような気がします。

この画像は、磁器に銀彩のブローチ。

このブローチのように?松本さんはどこかアンニュイ?でオトナの印象でしたが、

今回、ミーティングや、企画出品など、私たちの投げかけに積極的に応じてくださって、

新たな自分の世界を拓いていこう、

と取り組まれていることを感じてきました。

現在の作品の佇まいがすでに松本さんらしさを十分に映しているのですが、

きっと、もっと広やかな地平に向かってお仕事を進めていかれることと思います。

「工房からの風」が、そのちいさなきっかけとなってもらえたら。

そんな風に思っているのです。

:::

Q

好きな言葉、座右の銘、何気なく工房の壁に貼りとめているフレーズなど、

大切にしている言葉を教えてください。

A

人間は誰でも心の底に

しいんと静かな湖を持つべきなのだ

茨木のり子さんの「みずうみ」という詩の一節です。

たまに読みかえしては確認したり共感したり反省したりしています.

松本さんが伝えてくれたこの詩。

ああ、松本さんの作品ととっても呼応しているなぁと、しみじみ思いました。

慎重に一歩一歩進もうとされている松本さんの姿勢には、

心の奥のしいんと静かな湖との引き合いがあるのでしょうか。

大切にしている言葉が、作品の姿に表れている。

そのことに、嬉しい驚きを感じています。

:::

松本美弥子さんの出展場所は、布フェルトのKAWAHAWAさん、

金属装身具のOLD TO NEWさんと並んで、おりひめ神社の脇。

3人のオトナの作品群。

ぜひ、行ったり来たりしながら、ご堪能くださいね。

松本美弥子さんのホームページはこちらになります → ☆

OLD TO NEW 装身具 神奈川

現在は神奈川県で制作されている吉田史さんです。

:::

「工房からの風」には、どのような作品を出品くださいますか?

A

長く伝わるものや草花などの自然をモチーフに、

主に金と銀の地金に、象牙や角や貝といった

あたたかみのある素材を加えて制作したものを出品致します。

完成された姿には、今の私たちの装いにふさわしい現代性に満ちています。

まさに、 OLD TO NEW、なのですね。

:::

Q

出展が決まってから、ご自身やお仕事などに変化はありましたでしょうか?

A

はい。

出展予定の作家さんをはじめ、

過去の「工房からの風」に出展された方々の作品を拝見し、

ミーティングで企画の方に客観的に見ていただいたこと、

その都度、史さんの真摯なものづくりについて、私も感じることができました。

オーバーオールに身を包み、瞳をきらきらさせて、とってもキュートな史さんですが、

(いつしか、亜土ちゃんと呼んでおりますが(笑))意外にも小さなお子さんのお母さん。

限られた時間の中で、細やかな作業を深い集中力で行い、

これらの美しい装身具を制作されているのだと思います。

装身具の応募はとても多く、センスの良い方はたくさんいらっしゃるのですが、

技術的に深さをもっている、持とうとしている人を「工房からの風」では、

応援していきたいと思っています。

京都の錺職の工房で培った技術と感性が、

史さんという作家の中でこれからそのように華ひらいていくのでしょう。

とても楽しみに感じています。

:::

好きな言葉、座右の銘、何気なく工房の壁に貼りとめているフレーズなど、

大切にしている言葉を教えてください。

A

「神は細部に宿る」

という言葉が好きです。

史さんらしい言葉ですね。

神が宿ると信じて作られた、小さく美しきもの。

会場でぜひゆっくりご覧くださいね。

OLD TO NEWさんの出展場所は、おりひめ神社脇。

ホームページはこちらになります。 → ☆

habetrotさん 草木染服 大阪

二人目にご紹介するのは、habetrotさん。

ハベトロット、と読むその名前は、スコットランドに伝わる

糸つむぎの妖精の名からいただいたそうです。

+++

Q

habetrotさんは「工房からの風」に、どのような作品を出品されますか?

A

草木などの天然染料で手染めしたリネンで仕立てた服を出品します。

「葡萄酒」や「黄葉」など 染めた色には名前がついています。

その背景にある物語も一緒にお楽しみいただけたらと思います。

habetrotさんの草木染の服への思いは、

こちらに濃く豊かに簡潔に書かれていますので、

あわせて、ぜひお読みくださいね。

→ ☆

+++

Q

habetrotさんには、「工房からの風」の出展が決まってから、

何か変化がありましたか?

A

制作を始めてまだ2年で、個展や大きな展示の経験もないので、

「工房からの風」に出展が決まった時は、喜びと同時に大きな不安を感じていました。

出展が決まってからの7か月間、

精いっぱい 作品と向きあう日々のなかでいろいろな出来事がありましたが、

不安やトラブルにも めげない強さをもった自分に出会うことができました。

少し、長くなりそうですが、habetrotさん、というブランド名よりも、

ここでは友紀子さんとお書きしましょうか、

ひとりの作り手、友紀子さんとの、数か月のことをお書きしますね。

○

「工房からの風」では、なるべく出展作家と個別にミーティングを重ねています。

友紀子さんからは、3月末の出展者全体ミーティングに来られた後に、

すぐに面談のアポイントの打診をいただきました。

大阪から来られるというので、何かついでがあるのかな。

そう思ってのミーティングでしたけれど、そうではありませんでした。

友紀子さん、このミーティングだけのために、大阪から夜行バス往復で来られたのでした。

その意欲に驚き、ありがたく思ったのでした。

けれど、見せていただいた作品を前に、困ってしまったのも事実でした。

作品の完成度が、私の望むところになかったのです。

特にミシンの腕に厳しいものを感じ、これで出展して大丈夫だろうかと。

「工房からの風」のお客様は皆様、目が肥えていらっしゃいます。

まして、ミシンがとても上手な方はたくさんいらっしゃることでしょう。

う~む、困った。。。

その日、友紀子さんとゆっくりお話しした中で、なぜ友紀子さんがこの道に進んだのか、

そして、どれだけ真剣に進もうと思っているのかは、痛いほど感じました。

けれど、その思いを形にしてこそプロ、なのですね。

出展を来年に見送ることも検討したほうがよいのではないだろうか。

そんなこともお伝えしました。

けれど、このタイミングでぜひ前に漕ぎ出していきたい。

静かで控えめな印象からは意外なほどに、友紀子さんの意志は固かったのです。

「作って作って作ることで腕を上げるしかないと思う。

6月のgalleryらふとでの「風の予感」展には、少しでも上達した服を見せてくださいね」

厳しいようでもありますが、そう心から励まして、その日は別れたのでした。

○

そして、6月のはじめ。

galleryらふとでの展覧会「風の予感」。

面談のあと、精一杯縫い上げた服を展覧会のために梱包し、宅配会社に託したあと、

あろうことか、輸送中に交通事故が起こって、

友紀子さんの荷が行方不明になってしまったのでした。

前日の搬入時、大阪でそのトラブルを知った友紀子さん。

電話で交わした不安そうな声は今も忘れられません。

荷がどうなったかの確認がとれないまま、

「とにかく元気にギャラリーまでやってきて!」

と伝えるのが精一杯でした。

展覧会初日の朝、願いは虚しく、荷、すなわち作品は全焼したことが判明しました。

私もこの仕事を30年近くしてきましたが、このようなことは初めてです。

しかし、起こってしまったのですね。

(当時、ブログでも「輸送時のトラブルでご覧いただけない状況となっております」

とお伝えしていたのはこのようなことでした → ☆)

このような中、ギャラリーに来られて、友紀子さんは肩を落としてこう言いました。

「少しでも上達したミシンのステッチを、イナガキさんにはどうしても見てほしかった」と。

それはとても辛くて、残念なことだったのですけれど、

がっくりとしながらも、友紀子さんの何かをやりきった者だけが持つ、

清々しいような姿を前に、このような言葉をかけずにはいられませんでした。

「その作品を今回見ることはできなかったけれど、

友紀子さんの腕がつかんだ技術は、ちゃんと身体に残ったはずだから。

今回つかんだ手の感覚は、消えてなくなったりしないのだから」と。

この日、ギャラリーで一緒に参加した他の作家の方々にも心から励まされ、

よい刺激をたくさん受けて、再び夜行バスで友紀子さんは大阪に帰っていきました。

ギャラリーを後にして、庭のレンガ道を歩いて帰路につく友紀子さん。

その後姿の肩はちゃんとあがっていて、

ああ、もう大丈夫。

そう確信したのでした。

○

約一か月後、七夕の頃。

おりひめ神社の前にある「galleryらふと」に、再び友紀子さんがやってきました。

新たに布を染め、その布で服を縫い上げて。

そのミシンのステッチは、春浅き日にみたものから格段に滑らかで、

腕と手に蓄えた技術と、心に育まれた自信が、服のかたちに表れていました。

もちろん、ミシンの技術だけでいえば、

プロとしてもっともっと精進しなければならないことと思います。

けれども、想いを深くもって布を染め、服を縫うことをまっすぐに進む人が、目の前にいる。

それを応援しなくて、何の仕事だろう、そう思いました。

もちろん「工房からの風」で「habetrot」の作品を見る目にバイアスをかける必要はありません。

けれど、こんなやりとりがあったこと。

この場では、お伝えしたいと思ったのでした。

これこそが、「工房からの風」の大切なものだから。

(とはいえ、ずいぶん長くなってしまいましたね、すみません。。。)

Q

habetrotさんの好きな言葉、座右の銘、何気なく工房の壁に貼りとめているフレーズなど、

大切にしている言葉を教えてください。

A

「草根木皮、これ小薬なり。

鍼灸、これ中薬なり。

飲食衣服、これ大薬なり。

身を修め心を治める、これ薬源なり。」

こちらは中国の最も古い書物の中に書かれている言葉です。

漢方薬や治療よりも、もっと効くのが飲み物食べ物と衣服なのだそうです。

私が草木染めの制作をはじめる きっかけとなった言葉のひとつです。

habetrotさんの服、さあ、どんな風に会場にそよぐでしょうか。

出展場所は、おりひめ神社ゾーン。

ギャラリーらふとの奥、日本庭園の中です。

habetrotさんのブログはこちらになります → ☆

KAWAHARA YUKIKOさん 布フェルト スイス

トップバッターは、一番遠い「工房から」出展くださる方を。

KAWAHARA YUKIKOさん。

スイスからこの展覧会のためにやってきてくださいます。

Q

KAWAHARA さんは、「工房からの風」にどのような作品を出品くださいますか?

A

ミトンの手袋、帽子、ストールやマフラーなど、軽くて暖かく寒い日を楽しくしてくれる

身につけるものを出品させていただきます。

羊毛と布に石鹸水をこすったり振動を与えてフェルトを作る、

シート羊毛という方法で制作していますが、

素材の良さ、フェルトで作る意味とその特徴を生かした形と

メリノ羊毛とのシルクやコットンの繊維が絡まり合ってできる色や表面の風合が特徴です。

スイスはもうすっかり秋も深まっているようですが、

「工房からの風」のころの日本、千葉の市川は、

ちょうど秋が深まる前の一瞬の穏やかな輝きの季節ですね。

フェルトがだんだん恋しくなっていく季節!

+++

Q

出展が決まってから、ご自身やお仕事などに変化はありましたでしょうか?

A

フエルトを初めて14年が経ちましたが、日本でのグループ展の参加は初めてです。

出展が決まった当初は「いろいろなものを皆さんに見ていただきたい」と

妙な気合いが入り、迷いや不安もありましたが、

制作を重ねながら『わたしがフエルトをする意味』を改めて考え、

『根幹』を見つめ直す良い機会になりました。

制作中はニッケの会場の緑の中の杜をイメージし、

そこに吹く風を想像し、そこ生まれる出会いを妄想!?していたので

いつもの作品とは違う見えない空気(の様なもの)が

羊毛の間に作品の中に感じることが出来るかもしれません。

KAWAHARAさんは、年に一度ほど帰国をされるようですが、

今年は応募時の冬に、ちょうど恵比寿での展覧会のために戻っていらっしゃいました。

未知の方からの応募用紙の中にあったその展覧会のご案内を見て、

ちょうどタイミングよく恵比寿へ伺えて、作品を実際に拝見し、

KAWAHARAさんにお目にかかることもできました。

日本での発表を増やしていこうと思うタイミングで、

ぜひ「工房からの風」に出展したい、と思われたそうですが、

いよいよもうすぐ、それが叶いますね。

+++

Q

好きな言葉、座右の銘、何気なく工房の壁に貼りとめているフレーズなど、

大切にしている言葉を教えてください。

A

<<“It’s impossible.” said pride. “It’s risky.” said experience. “It’s pointless.” said reason. “Give it a try.” whispered the heart. -unknown- >>

(このコトバを初めて読んだのが英語でした。

和訳にしてもしっくりこないので敢えて英語で書きました)

「不可能だ。」と”<誇り>が言った。

「危険なのです。」と<体験>が語った。

「無意味だ。」と<理由>は述べた。

「試してみる!」と<心>がささやいた。

作者不明の言葉ですが、年を重ねる毎に仕事だけではなく多方面で自然と臆病になって、

守りの体勢になってしまうような気がしています。

わたしにとって初心に戻る為のおまじないの言葉にです。

でも今アトリエに貼ってあるのは…..

i really need a day between saturday and sunday

密かに、でも心から願っています(笑)

うーん、なんとも素敵なおちまでつけていただき、ありがとうございます!

KAWAHARAさんの出展場所は、おりひめ神社の脇。

スイスから、純和風な雰囲気の中での展示ですね。

ドイツ語中心ですが、ホームページはこちらになります。

→ ☆

また、日本語はこちらです → ☆

明日から始まります!作家紹介

今年は金木犀の香りが流れ出すのが 早かったですね。

いよいよ明日から10月!

「工房からの風」まで、あと二週間ちょっととなりました。

これからは、恒例となりました出展作家のご紹介を進めていきますね。

今年は44名(組)の出展者と

13人(組)のワークショップ、デモンストレーションの工芸作家の出展があります。

精鋭の方々!!

只今は、全国の工房で、輝きの当日に向かって、

皆さん一心に手を動かしていることと思います。

そのような日々の中、届けられたメッセージを中心に、

少しでも作り手の思いや希いが皆様に伝わるように、

こちら、director’s voiceからご紹介していきますね。

作家の方々への質問は、いつものように

「「工房からの風」には、どのような作品を出品くださいますか?」

そして、

「出展が決まってから、ご自身やお仕事などに変化はありましたでしょうか?」

それから、昨年は「小学生の時に何になりたかったですか?」

という質問が好評でしたので、今年もそれで、、、と思ったのですが、

やっぱり別の質問に変えました!

「好きな言葉、座右の銘、何気なく工房の壁に貼りとめているフレーズなど、

大切にしている言葉を教えてください」

というものです。

皆さんから、「なるほどー!」とか、「へぇー!」とか、

「この言葉知ることができてよかった!! 」といった、様々な回答をいただいています。

毎日3,4名ずつ、ご紹介していきます。

私もこれが始まると、いよいよ!!!と、集中度が増していきますねーー。

皆様、ぜひ日々の更新、ご覧くださいませ。

お庭も棉が弾けだしました!