-

新着情報

- 2024/12/27 director's voice チャリティ企画への御礼とご報告

- 2024/12/24 director's voice 選考結果を投函しました

- 2024/12/09 director's voice 絶賛受付中

-

月間アーカイブ

- 2025年3月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年2月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年6月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年3月

- 2022年1月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年6月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年5月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

2022年6月の記事一覧

「募集・選考/工房からの風」New

director's voice

コメントする

ご質問にお答えします

ご質問にお答えします。

Q

今年出展すると、来年の応募はできなくなりますか?

A

来年のご応募も可能です。

「工房からの風」では、コロナ禍以前は、出展すると二年間(翌年、翌々年)は応募を受け付けていませんでした。

しかし、今年は、出展前のミーティングなどが出来ず、コロナ禍以前のようなやりとりができないまま、本展を迎えます。

そのため、「工房からの風」の心がけている、出展までの時間の充実をご一緒いただくことが難しいかと思います。

その点からも、今年はイレギュラーな展開としてとらえ、来年のご応募もお受けすることにしています。

と、言ってもコロナ禍が落ち着いていれば、当日の展開自体は、通常のような和やかな賑わいを予想しています!

たとえば、来年と今年の2年続けての出展を目指して、2年越しで取り組む!

という考え方もありますね。

応募受付が始まっていますので、ぜひ、前向きにご検討ください。

:::

「応募用紙に書く時から、『工房からの風』が始まっている。」

と、出展作家の方、数名から伺ったことがあります。

ご自身のお仕事を振り返り、今後の展望を考え、文字化する。

とても豊かな時間だったと。

応募用紙を書くことも豊かな経験!

そう思うと、やっつけ仕事ではもったいないので、ぜひ、余裕をもってお書きいただけたらと思います。

とはいえ、見栄を張ったり、無理にかっこつけて書く必要は、もちろんありません。

文章がうまい人が選考を通るわけではありませんから。

けれど、

「わぁ!こんな方がいらっしゃるんだ!」

という新鮮な驚きや、

「このようにひたむきに続けていらっしゃるんだ」

という敬意や、

「一緒に仕事をしたい」

という願望を感じられるような応募用紙とで出会えると、とてもありがたく思います。

「うまく」書く必要はないけれど、素直に誠実にご自身の仕事に向かっていることが感じられるご応募、スタッフ一同心よりお待ちしています。

今日は19日、締め切りは30日必着となっています。

喜びの時間をぜひ一緒に創りましょう!

director's voice

コメントする

重要:出展料に関して

出展料に関して、重要な変更のお知らせです。

当初、2019年までの通常開催時のように、主催者が売上金管理を行うことでご案内をしておりました。

(売上金より主催者が販売手数料をいただく)

しかし、検討の結果、売上金管理は行わず、出展料のみ頂戴することといたしました。

募集要項公開後の変更を申し訳ございません。

出展作家の方には、より参加いただきやすい条件とさせていただきました。

どうぞよろしくお願いいたします。

:::

出展料として33,000円を開催前にお納めいただきます。

納付時期はあらためてお知らせします。8月以降を予定しています。

主催者への納金は行わず、全額出展者の管理とします。

(修正いたしました 6/8)

募集要項公開時の記載は以下でした。

出展料としては無料で、売上金管理を主催者が行い、所定の手数料をいただきます。

デポジットとして、30,000円を開催前にお納めいただきます。

詳しくは、お問い合わせください。

director's voice

コメントする

精一杯が集う時空

6月6日月曜日。

今日から応募受け付けが始まりました。

今年は第20回目というアニバーサリー年。

とても大切な節目の年に思っています。

だからこそ、あえて、今年は爽やかで、軽やかさを心に描いて企画、実行したいと思っています。

+++

今年になって、各地で野外クラフト展が復活開催されるようになりましたね。

ようやく。

この二年、実際に出会う機会がとても少なくなっていました。

この間、オンラインやさまざまに工夫を凝らして、作り手、作家の方々は制作、発表を続けて来られたことと思います。

でも、やっぱり、直接会う喜びは大きいものですね。

その交流の中から、制作はぐんと育まれる。

何より心が元気になる。

今年、コロナ禍前よりは、出展作家の確定が遅くなっていますから、こまやかな準備は以前よりは出来ないかもしれません。

けれど、まず、工房で励んで実った作品を抱え合って、

「工房からの風」のテントにそれぞれの精一杯を展示しませんか。

その精一杯の集積の時空が「工房からの風」のもとに叶うだけで、きっとすごいことになりますね。

(ぜひ、そう、いたしましょう)

+++

もちろん、直前の社会状況に応じて、変更を余儀なくされる可能性はゼロではありません。

けれど、この二年間も、お互いに知恵を絞りながら、困難に向かって進んできましたね。

正解ばかりではなかったかもしれませんが、折々に最善を尽くそうと進むこと。

その力を蓄えた作り手、作家の方も多かったことと思います。

その想いを心に据えながら、まずは、よい意味で楽しく、心が豊かに弾むような経験をぜひに。

ものづくりの眩しい精一杯が集う時空。

そのきらりと輝く作り手のひとりに!

ご応募お待ちしています。

詳しくは、要項をお読みくださいませ。

→ click

(締め切りは、6月30日必着。慌てず、早めのご応募をおすすめします!)

director's voice

コメントする

修正追記あり:募集要項公開しました

※ 6/2 修正追記しました。

コルトン広場の出展エリアを以前より拡大して、テント数を増やします。

40名の募集といたします。

:::

新緑眩しい季節となりました。

コロナ禍の中、展開を模索しておりましたが、いよいよ今年度の工房からの風の募集要項を公開いたしました。

開催は、10月29日(土)30日(日)

募集期間は、6月6日(月) ~ 6月30日(木) 必着

7月上旬に結果発表をいたします。

詳しい内容はこちらをお読みくださいませ。

→ click

:::

幾つか特記事項をお書きします。

・昨年は準備段階に第五波の感染拡大があり、出展予定作家のうち17名が2022年への出展に移行しました。

よって、今年度は33名(組)の出展作家の募集をいたします。

※6/2 修正追記

コルトン広場の出展エリアを以前より拡大して、テント数を増やします。

40名の募集といたします。

・今年は第20回目のアニバーサリー年となります。

出展経験のある作家の方のご応募も特に期待します。

制作活動を重ねてこられた作家の方々が、2022年の今の実りを携えてアニバーサリー年のこの場に集う。

作家おひとりおひとりの輝き、その集積を多くの方々に見て、触れて、体験いただける「工房からの風」にしたいと願っています。

・「工房からの風」は、出展料は無料です。

出展スペースは前もって主催者で決定し、テントを設置します。

売上金は主催者が管理をし、所定の手数料を申し受けます。

尚、デポジットとして30,000円をお預かりいたします。

詳細は、選考通過時に作家へお伝えいたします。

ご不明な点は、お尋ねください。

:::

出展経験のある作家の方々のご応募を特に期待します。

という意味は、いくつかあります。

2012年に行われた第10回展の際にも、出展経験のある作家の方のご参加を呼びかけ、多くの実力作家の方々に出展をいただきました。

節目の年に、それらの作家の方々が集うことは、その作家にとっても、ほかの初出展の作家にとっても、そして来場者にとっても手ごたえ、見応えのある展開になると感じています。

そのほかに、コロナ禍の完全収束が成されていない中での理由もあります。

新人作家にとって有効だと考える、事前の全体ミーティングを潤沢に行うことが出来ません。

そもそも、出展作家を確定するタイミングが2019年以前より数か月遅れていて、新たな取り組みへの準備期間が短くなっています。

それらを総合的に考えて、with コロナの中、通常開催自体に豊かな意味があると考えています。

作家の方々が充実した作品を携えて「工房からの風」に集うこと自体が素晴らしいと。

生き生きとした作家の姿の集積が、今年の「工房からの風」の願う姿です。

前回の出展で輝けた方、リベンジ!?したいと願う方、それぞれにいらっしゃるかと思いますが、

20回目のアニバーサリー展に出展する作家同士の魅力ある新たな出会いをぜひ堪能いただきたいと願っています。

もちろん新人作家のご応募もお待ちしておりますが、出展経験作家の方のご応募への期待もあらためてお書きいたします。

2022年10月最終の週末。

20回のアニバーサリー年へのご出展、ぜひご検討くださいませ。

director's voice

コメントする

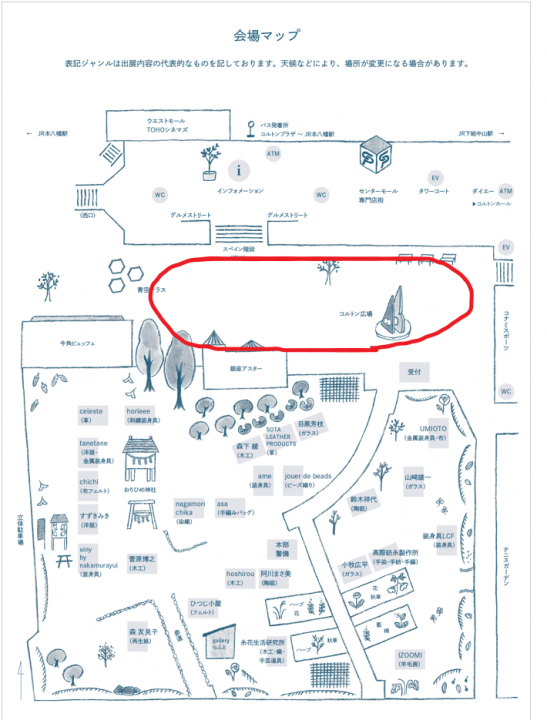

ご質問にお答えします[出展エリア]

1-応募カテゴリーをお決めください。

A ・「ニッケ鎮守の杜」エリアでの出展( 悪天候などで、やむを得ず場所が変更する場合があります)

B ・ 出展エリアを 一任(「コルトン広場」など )

について、ご質問をいただきました。

特にご希望がなければ、基本的には

B ・ 出展エリアを 一任(「コルトン広場」など )

(出展する場所)

としてください。

ニッケ鎮守の杜という樹木に囲まれた空間での出展のみを希望する場合は、

A ・「ニッケ鎮守の杜」エリアでの出展

としてください。

但し、Aの場合は、ジャンルの集中などを避けるために、審査が厳しくなる場合があります。

ちなみに、昨年のマップを掲載します。

昨年は縮小しての開催でしたので、「ニッケ鎮守の杜」のみで行いました。

赤い丸で示したエリアがコルトン広場です。

出展エリアを一任された場合、この赤いエリアまたは「ニッケ鎮守の杜」のいずれかとなります。

director's voice

コメントする

今年度(2022年)工房からの風について

ニッケ鎮守の杜の桜も満開を迎えました。

皆様の地域ではいかがでしょうか。

今年度の「工房からの風」については、

10月29日、30日の土日の「通常開催」を目指して準備をしています。

当初、4月からの公募を予定しておりましたが、

主催者で検討の結果、6月上旬を募集期間にすることに変更いたしました。

理由としては、10月のコロナ禍の状況が掴めない中、募集範囲を「通常開催」の全国とするか、

ここ2年間に行った、首都圏など狭い範囲に限定をするかを検討していることが第一です。

願わくば全国から出展作家をお迎えする「通常開催」で行いたいのですが、

過去二年、夏の段階で変更を余儀なくされた経験があります。

今年度も、状況によっては直前であっても変更の判断もありますが、

なるべく変更することなく開催したいと考えて、少しでも状況を見極められるタイミングとして、昨年同様の6月とした次第です。

応募を検討されている作り手の方々にはご迷惑をおかけいたしますが、

コロナ禍を鑑みてのこととご理解をいただきますよう、お願いいたします。

感染状況の終息を願いながら、当方では環境整備、企画、準備を進めてまいります。

どうぞよろしくお願いいたします。

director's voice

コメントする

賀正

新年あけましておめでとうございます。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

今年も歳旦祭が、おりひめ神社でとり行われました。

工房からの風の会場ともなる「ニッケ鎮守の杜」の核となる神社。

宮司様にお越しいただき、ニッケコルトンプラザ関係者の方々とともに繁栄安全を祈願いたしました。

ここ2年、コロナ禍の中で変則的な展開となった「工房からの風」ですが、

今年は10月29日(土)30日(日)の開催を予定しています。

(昨年末、あらためて決定いたしました)

出展作家募集は4月に入ってから行います。

コロナ禍の終息を願い、通常開催を目指しながら、状況を判断してまいります。

折々、こちらからもお知らせをいたします。

上の画像の中にある美しい布は、出展作家でもあり、ここ数年風人さんを担ってくださいました

染織作家 和泉綾子さん(RIRITEXTILE)に織っていただいた大麻布。

そして、注連縄は同じく出展いただいた大森淳子さんに綯っていただいたものです。

人の日々の恵みに、工藝、手仕事の恵みがつながっていることをあらためて感じた新年でした。

皆様のご多幸をこの場からもお祈り申し上げます。

director's voice

コメントする

ギバーの庭

◎

2022年度開催は、10月29日(土)30日(日)を予定しております。(1/02記)

2021年開催の「第19回工房からの風」の記事は、ここで一度締めたいと思います。

コロナ禍の中での企画。

異例づくめの展開でしたが、幸い感染が少し収まった中での開催日に恵まれて、

小規模ながら実行が叶いました。

至らぬ点も多かったことと思い返しております。

それらを心に置きながら、次に向かって帆を進めたいと思います。

お心にかけてくださいました皆様へ心より感謝申し上げます。

ギバーとテイカー。

「工房からの風」がここまで続けて来られたこと。

体験された多くの方が感じてくださるこの独特な雰囲気。

これは、きっと風人さんを中心としたギバーの心が集まっているからなのでは。

今回を終えて、そんな風に思いました。

出展作家は自身の仕事を見ていただこうと真剣に取り組みます。

そして、この場に臨む時、この機会に対して期待をたくさん寄せるのだと思います。

それ自体は、テイカー的な要素があることでしょう。

受け取ろうとする心が多いのは否めません。

けれど、奪おうとするひとと会うことはあまりないですね。

稀に、あれ?何か変だぞ??とやり取りをして思う作家もいますが。

何かをしてもらって当たり前、期待のものが得られなかったら不満が出る。

しかし、そういうひとは数年にひとりいるかいないか。

ひたむきに自身の仕事へ想いを向ける方が多いです。

「工房からの風」を通して、自身が豊かな経験をされたとき、次のひとにもそんな経験をしてほしい。

そう想うひとが毎年います。

その中から、比較的近くにいらして、時間的に可能な方が風人として企画運営に加わってくださいます。

ものづくりの喜びも孤独も実感しているひとたち。

自分だけがよい状況、状態になることを思わず、

自分がよかったことは他者にもよかったと感じてほしいと願う人。

自らの喜びと、他者の喜びが響き合える人たち。

これっぽっちも見返りを求めてなんていないけれど、

そういう人たちは、奪おうとしても得られないすばらしいものを得ているのではないかと思います。

その結果が、素晴らしく熟していくお仕事、ものづくりなのだと、「工房からの風」を通して感じてきました。

想えば工藝自体にその考えがありますね。

使う人の喜びがあってこそ成立する藝術。

ものづくり自体は工房において個々に高めていくしかないものですが、

「工房からの風」という出会いの場で、与え合うことで高まっていくもの。

giveの心がふかぶかと行き渡るギバーの庭ならではの「工房からの風」。

来年は第20回というアニバーサリー展ですね。

ますます、そんな心で第20回展を企画したいと思います。

:::

第20回「工房からの風」は、2022年10月29日30日の土日を予定しています。

出展作家募集に関しては、以前のような年内の第一次募集は行わず、

コロナ禍の状況をみながらとさせていただきます。

予定としては、2022年4月以降に募集を考えております。

また、確定しだいお知らせをさせていただきます。

立冬を迎え、木枯らしの季節ですね。

皆様、どうぞお健やかに美しい冬の日をお迎えくださいませ。

2022年10月、平穏な中でお会できますことを!

director's voice

コメントする

うれしかったこと

今年度出展作家の方々からほぼメールを受け取りました。

それぞれ、個々の感想やメッセージをお寄せいただきました。

・今年、開催できてよかった。

・関係者の方々に感謝したい。

・次への課題が見えてきて、一歩が踏み出せた。

というコメントが多かったのが特徴でした。

ある意味変化球?な感想や、例年幾つか寄せられるモウレツ!パッションなコメントはあまりなかったような気がします。

それほど、今年は開催できたことがよかった、ということと、それを円満に終えることができたことへの安堵が大きかったのだと思います。

あらためて、今年度ご出展くださった作家の皆様に、この場からも感謝を申し上げます。

出展まで、迷いや悩みが多くあり、選択の場面がいくつもあったことと思います。

その中で、こうして出展を果たされたことへ、拍手を送らせていただきたい気持ちです。

ありがとうございました。

そして、これを機に豊かなお仕事をじっくり進めていただきたいと願っています。

2日間、嬉しいことがたくさんでしたが、特にうれしかったことを記録しておきますね。

もう12年あるいは15年近く前になるでしょうか。

今回、風人さんとしてもお力をいただいた磯敦子さんの、綿の標本づくりに参加くださった男の子が、

爽やかな青年(大学生)となって、会場にやってきてくださったのでした。

その時のブログ→ click

(この男の子ではないのですが、同ワークショップのときに撮影したものです)

確か小学校に入る前だったような。。。

瞳をキラキラさせて標本づくりをして、

「これで僕は棉博士だ!」なんて言ってくれて、とっても印象に残る素敵な男の子でした。

会場で、磯さんをあらためてご紹介したら

「まだ、あの標本持ってるんですよ」ですって。

泣きますよねー。

出展作家の方々のブースをゆっくり、丁寧に見てまわってくれていました。

なんだかうれしくって、幸せで、あらら、写真を撮るのも忘れてしまいました。

磯さんとツーショット撮りたかったです。

来年もぜひぜひ、来てくださいね。

今年はワークショップが出来ませんでしたので、親子さんに人気の「素材の学校」も行えませんでした。

でも、やっぱり、幼い時に、素材に触れて、ものを作る体験をすること。

ものづくりを職業とする大人に触れることは、とってもよいものだなぁと、あらためて思いました。

来年はコロナ禍が終息して、ぜひ「素材の学校」復活させていたです。

「先生」をしたいなーという作家の方、ぜひご連絡くださいね。

director's voice

コメントする

応募期間延長しました

今年度の出展作家の応募期間、延長しました。

6月末日着までとしましたので、あらためてぜひご検討ください。

ご質問いただいた幾つかにここからもお答えしますね。

:::

Q テント、什器の準備はどのようにしますか?

A 出展場所は主催者で指定して、テントは主催者負担で設置します。

什器は安全なものを出展作家が持ち込みます。

会議用テーブルのリース代行を承ります。(費用は全額出展作家負担)

:::

Q キャンセル料は発生しますか?

A コロナ禍の中、当日の健康状態で出展を見送る場合もあるかと思います。

今回に関しては、キャンセル料の発生はありません。

また、状況に応じては、主催者の判断で中止の可能性もありますが、その場合は出展料はお戻しいたします。

:::

前の記事でもお書きしましたが、今年は特殊な状況ですので、よい意味でシンプルに行いたいと思います。

作家が作品を持ち寄って集まる機会を創ること。

その場を安心安全に整えること。

そのことで作る人、使う人の心が満たされるような機会になればと思っています。

また、今回の出展でつながるご縁や、次年度以降にも「工藝」を通したよき営みが続いていくような、つながっていくことをイメージして企画をしています。

特に、出展経験のある作家の方々で、タイミングが合うようでしたら、ぜひよい意味で軽やかに出展を検討いただければと思います。

周りの方に、今展の趣旨に合う方がいらっしゃいましたら、ぜひお薦めください。

尚、2019年、2020年に出展された方(出展が決定していた方)もご応募可能です。

また、今年出展された場合でも、来年度の応募は可能です。

豊かなご応募をお待ちしています。