-

新着情報

- 2024/11/02 director's voice 宮﨑眞さん(木工)より

- 2024/11/01 director's voice 谷口亜希子さん(染織)より

- 2024/11/01 director's voice 水村真由子さん(木工)より

-

月間アーカイブ

- 2025年3月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年2月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年6月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年3月

- 2022年1月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年6月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年5月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

2024年10月の記事一覧

「director’s voice」New

director's voice

コメントする

カタルーニャでの紅型制作 片岡陽子さん ( Taller Uraraka )

今展より6名の作家から寄稿いただきました。

「つくるひとの手−工房からの風景」

:::

カタルーニャでの紅型制作

片岡 陽子 ( Taller Uraraka )

私の紅型との出会いは17歳の頃、東京国立博物館で沖縄本土復帰20周年記念「海上の道」展にて古典紅型の着物を数点拝観したことでした。

鮮やかな色合、色が少しはみ出たり、模様がずれたりしても気にならない伸びやかな絵柄に魅了されて、沖縄県立芸大で紅型や染織の技法を学びました。

当時は京都出身の伊砂利彦先生が常勤、非常勤講師に城間栄順先生と金城昌太郎先生が古典柄の模写や道具の作り方などまで教えに来ていました。

伊砂先生は富本憲吉の「模様から模様をつくらず」という言葉を繰り返し説き、スケッチからオリジナルの図案を作る大切さを学びました。

大学を卒業してからはアルバイトをしながら制作・展示活動。染色専攻同期で紅型を続けたのは私ともう一人工房へ入った方だけでした。

“呼ばれている気がする”

自分の直観に従い、1年間暮らせる分位の貯金をして、2003年夏に単身渡英した事が大きな転機になりました。

行ってすぐは自分の英語のレベルの低さに呆れ、旅行と暮らすのでは必要な語彙量が全然違うと悟り反省…

それでも運よく語学学校で友達にバイトを紹介してもらい、将来の伴侶とも出会えました。

彼は2年休職して渡英しており復職を希望、2005年秋には彼の故郷スペイン北部カタルーニャのジロナへ一緒に移住することになりました。

まずスペイン語を学んだものの、周りは皆カタルーニャ語を話すため、2言語を学ぶ事には随分苦労しました。

徐々に街から田舎へ移り、東京に生まれた私が、今は人口300人程の村に在住しています。

畑を耕し、鶏を飼ったり、自然に近い暮らしで、染仕事との向き合い方も変わってきました。

2013年~紅型を教えはじめ、3年後に自営業の登録をした時は、何年続くかな?と思いました。

日本から遠く材料の入手も難しい中で紅型を続ける意味とは?

正直何度も首をかしげつつ、その度に続けろと夫を始め周囲の方達に励まされ、良きご縁が広がり、今がある事に感謝しています。

国内でも海外でも作家として生きつづけるのは容易な事ではありません。でも海外だからこそ紅型を通して日本・沖縄と文化の架け橋になれたらと、ここでの自分の役目が少しずつ見えてきました。

模様は日々の暮らしからつむぎ、素材(染料・顔料・布地)も地元のものを取り入れ、カタルーニャならではの紅型表現が出来る様に日々制作しています。

地中海のゆるやかな染仕事を、ぜひ実際に観て触れて楽しんでいただけたら幸いです。

director's voice

コメントする

これまで 吉田欣司さん(木工)

今展より6名の作家から寄稿いただきました。

「つくるひとの手−工房からの風景」

:::

これまで

吉田欣司

建築、インテリアの学校を卒業後、家具製作会社を経て、2016年に京都府亀岡市に、無垢の木を使ったテーブルや椅子、TVボード等のインテリアを中心としたオーダーメイド家具工房として独立しました。

独立当初から家具で余った端材でお皿やお盆を製作して、マルシェやイベントに出展するようになりました。

家具製作からこだわっていたのは、鉋や鑿など伝統的な手道具で仕上げることで、木を削る感触や仕上がった木の質感に魅了されていきました。

コツコツと同じ作業を繰り返すことが苦にならない性格だったこともあり、次第に家具より小物を製作する割合が増えていったことがきっかけでクラフトフェアに応募しようと思った矢先、コロナ禍となってしまい出展することができなくなりました。

2020年4月から3年間はとても有難い事に県立施設の木工指導員として間伐材を利用した木製遊具の製作や木工教室を開催する仕事を経験させていただきました。

コロナ禍の3年間は木工指導員をしながら、少ない時間を見つけては自身の作品を製作して、年に数回、百貨店で出展の機会をいただいていました。

先がどうなるのかわからない状況でしたが、木工作家としていつでも活動開始できるように、手道具や刃物の研ぎ方など木工の基本技術をもう一度見直し、新たに漆の作品を製作したり、この期間を利用してコツコツと作品の幅を広げていきました。

日々意識していることは学生時代に建築家の先生から教えてもらった【手で思考する】という言葉です。

もちろん建築と木工とではその解釈もスケールも違いますが、特に木工は手を動かして作りながら形を考えることがやりやすい分野なのかと思います。

また、たくさんの数を作ることも意識しています。

繰り返したくさん作ることで技術も上がり、その中で新たな発見があるからです。

2023年3月末に木工指導員を退職して、クラフトフェアや百貨店に出展し、本格的に活動を開始することができました。

やはり作品を発表する場があることは本当に嬉しく、2024年2月にはご縁をいただき大阪のギャラリーにて自身初の個展を開催させていただくことになりました。

コロナ禍でずっと思い描いていた木工作家としてやっと歩み出せた気がします。

同年に工房からの風に出展させていただくことが決まり、これまで積み上げてきた物をたくさんの方々にご覧いただける機会ですのでしっかりと準備して当日を迎えたいと思います。

director's voice

コメントする

予約について

今回、事前予約制のイベントやワークショップを設定しました。

現在、一度受付を終了しております。

明日、午後には、あらためて再募集を行います。

再募集の項目は以下を予定しています。

26(土)

素材の学校全般(お子様向けワークショップ)

10:15〜11:15 laglag__「パンチニードルで作るタッセルラグブローチ」

14:30〜15:15 トークイベント「おばあちゃんの食器棚+工藝のバトン」

27(日)

素材の学校全般(お子様向けワークショップ)

10:15〜11:15 laglag__「パンチニードルで作るタッセルラグブローチ」

13:00〜15:00 laglag__「パンチニードルで作るラグポットマット」

14:30~15:00 チャリティーの風(チャリティー販売購入権)

明日、公開しましたら、あらためてお知らせいたします。

ふるってのご参加をお待ちしています。

director's voice

コメントする

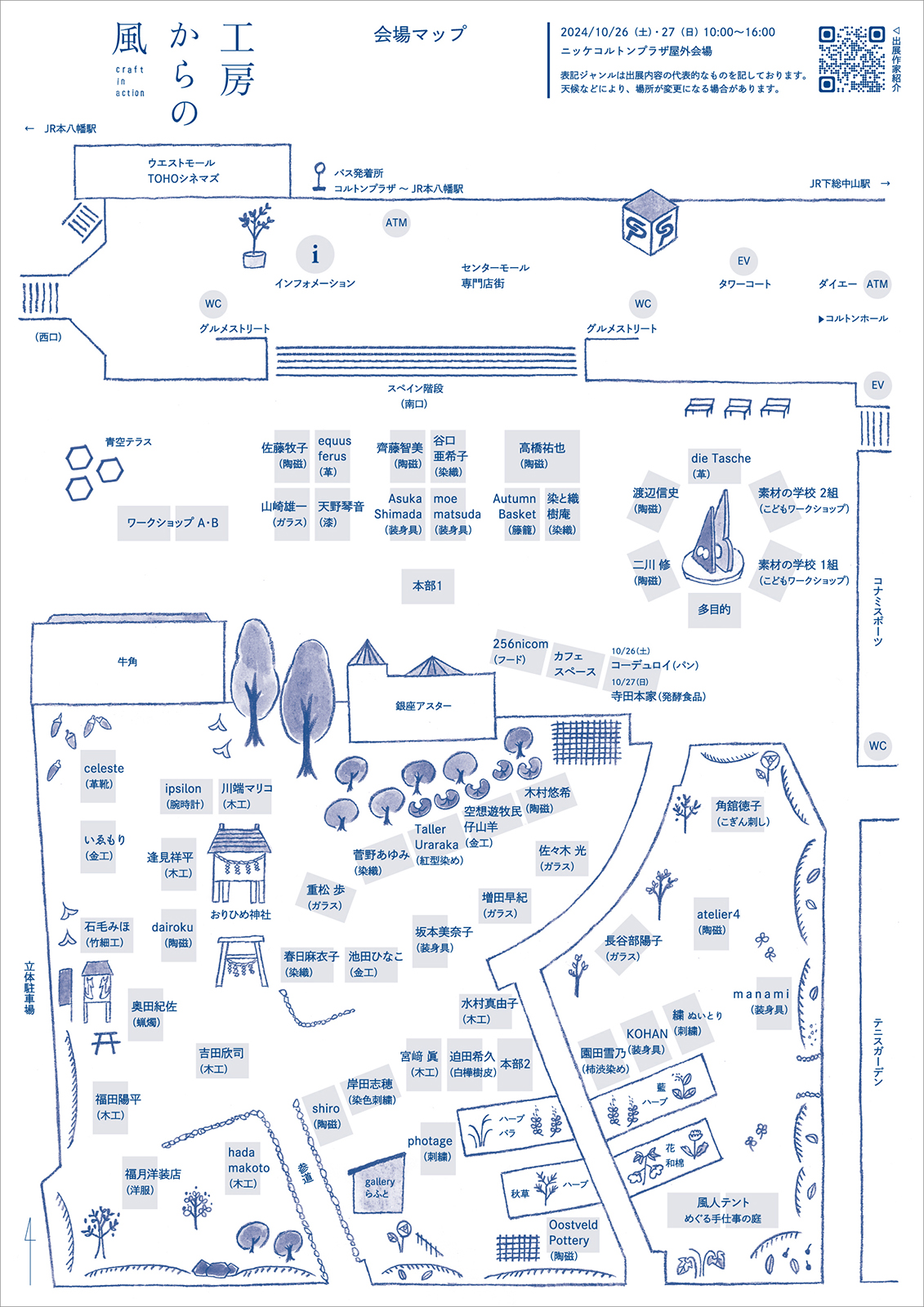

出展作家紹介 Index

director’s voice での出展作家紹介をまとめました。

◎公開にあわせて、順次、リンクを追加します◎

<陶磁>

■ atelier4

■ Oostveld Pottery

■ 木村悠希

■ 齊藤智美

■ 佐藤牧子

■ shiro

■ dairoku

■ 高橋祐也

■ 二川 修

■ 渡辺信史

<ガラス>

■ 佐々木 光

■ 重松 歩

■ 長谷部陽子

■ 増田早紀

■ 山崎雄一

<木工・漆>

■ 天野琴音

■ 逢見祥平

■ 川端マリコ

■ hada makoto

■ 福田陽平

■ 水村真由子

■ 宮﨑 眞

■ 吉田欣司

<染・織・布>

■ 春日麻衣子

■ 菅野あゆみ

■ 園田雪乃

■ 染と織 樹庵

■ Taller Uraraka

■ 谷口亜希子

<こぎん刺し>

■ 角舘徳子

<刺繍>

■ 岸田志穂

■ 繍 ぬいとり

■ photage

<洋服>

■ 福月洋装店

<金工>

■ いゑもり

■ 池田ひなこ

■ 空想遊牧民 仔山羊

<革>

■ equus ferus

■ celeste

■ die Tasche

<装身具>

■ Asuka Shimada

■ KOHAN

■ 坂本美奈子

■ m a n a m i

■ moe matsuda

<腕時計>

■ ipsilon

<白樺樹皮>

■ 迫田希久

<竹細工>

■ 石毛みほ

<籐籠>

■ Autumn Basket

<蝋燭>

■ 奥田紀佐

director's voice

コメントする

吉田欣司さん/木工

Q1

京都府亀岡市で木工制作をされる吉田欣司さん。

「工房からの風」には、どのような出品をされますか?

A1

木と漆を素材に鉋や鑿などの伝統的な手道具で仕上げた器やお盆を製作しています。

光の環境によって白やグレイ、青のようにどこか捉えどころのない霧のような色味が特徴です。

汁椀や珈琲茶碗、リム皿、お盆、などの普段使いできる木漆製食器を中心に分厚い木の塊を刳り貫いた大型木器

や花器など木のオブジェも出品予定です。

作品を並べるだけではなく、展示の構成も楽しんでいただけると幸いです。

Q2

吉田欣司さんが12歳のころ、将来なりたかった職業について教えてください。

A2

プロサッカー選手です。

小中高とサッカー漬けの毎日を送っていました。

モノづくりとは無縁で学生の頃はサッカーをしていた思い出しかないくらいです。

その後、建築デザインの学校を卒業後、木工の世界に魅了されて現在に至りますが、

何か一つの事を突き詰めて熱中できる性格が、結果的に木工の仕事に合っていたと思います。

プロサッカー選手希望が、おりひめ神社周辺にそろいましたね。

吉田さんのブースは、鳥居の前の手水舎の前です。

吉田欣司さんの作品は、まずその色合いに心惹かれるのではないでしょうか。

ありそうでなかった、なんとも美しい色合い。

その色合いが、確かな造形力でつくられたかたちと響きあって、吉田さんならではの器として誕生していると感じます。

当日、どんな光のもとで、どんな風に映ることでしょう。

吉田欣司さんのインスタグラムはこちらです。

→ click

director's voice

コメントする

dairoku/陶芸

Q1

兵庫県揖保郡でdairokuの名で作陶をする上山遼さん。

「工房からの風」には、どのような出品をされますか?

A1

陶磁器を出品させていただきます。

「物質」「日常」「感覚」をテーマにしており、「日常」の中で人間の「感覚」を通して「物質」を感じ取れるものを意識して制作しております。

今回出品するものは無釉で手触りや色調を特徴としたものを考えております。

炭化黒裂ぐい呑み

手捻りにて制作しており造形が有機的で手に馴染みやすい。

また土の特性として焼き締まってもしっとりとした質感を触りながら感じることができ、石ころを持っているような感覚になる手触りと重さ。

炭化皿

無釉であり使用していると経年変化を楽しむことができるうつわです。

また、黒の中に潜む青い色調も見え見る楽しみもあります。そして料理を引き締めてくれる黒が特徴的です。

炭化花器

花の華やかさを支える黒が特徴。水を入れて使用するとその黒がまた違ったしっとりとした黒に変化します。

Q2

大切にしている工藝品(古いものでも、新しいものでも結構です)をひとつ教えてください。

A2

川淵直樹さんの南蛮の小鉢です。

なんとも言えない明るい赤に柔らかい造形からしっとりとした質感が特徴的であるが主張が強くないので料理にも馴染みケンカしない包容力のあるうつわであると思います。

しっとりとした、えもいわれぬ土の表情。

そのまま置いて、そして、日々に使って、愛着が増していく風合い。

写真作家として活動されてきた上山さんが、焼き物の道に入って行かれたことなど。

風人テントでの「「つくるひとの手ー工房からの風景」への寄稿からよく伝わってきました。

このあと、このブログやテントなどでもご紹介しますので、是非お読みください。

dairokuさんのテントは、おりひめ神社脇。

インスタグラムは、こちらになります。

→ click

director's voice

コメントする

逢見祥平さん/木工

Q1

今年は、木工作家の方もとても充実しています。

さまざまな想い、さまざまなかたち。

初出展の逢見祥平さんは、「工房からの風」には、どのような出品をされますか?

A1

群馬県の山奥、長野と埼玉と接する位置にある上野村で、原木から木の器を制作しています。

地元の伐採業者や材木市場から集めた原木をチェーンソーで切り出し、木工ろくろで木を回しながら自作の刃物で削り出しています。

これからの寒い季節に出番の多くなるお椀や湯呑み等を中心に、丼やぐい呑みなども出品します。

通常の仕上げ工程を終えてから木目を際立たせる浮造り加工し、

その上から鉄媒染で黒く染め、拭き漆を重ね、最後に木目に白漆を擦り込んだ仕上げのものがメインになります。

内側が拭き漆仕上げのものと、蒔地仕上げのものがあります。

そして今回はじめてお披露目する新作の器もあります。

肌寒い秋冬に食べたい親子丼やうどんに最適な5寸丼や、

家族分の炒め物やパスタにも使える6寸鉢、

晩酌が楽しみになるぐい呑み、

など、食卓をより楽しく温かくしてくれる器たちを持っていきます。

Q2

逢見祥平さんが大切にしている工藝品(古いものでも、新しいものでも結構です)をひとつ教えてください。

A2

祖父の作った深皿です。

おそらく、私が生まれる前から実家にあるものです。

家族分の炒め物や煮物、たくさん食べたい時は、このお皿にチャーハンを山盛りにしたり。

30年以上ずっと食卓の一員として活躍しています。

私自身もものづくりをする立場となってからは、祖父の作った深皿のように、ずっと食卓で使ってもらえるような器を作りたい・・・

そんな目標にもなっています。

なんと風格、味わいのある器なんでしょう。

見せてくださってありがとうございます。

陶芸家だったおじい様から日々の食卓を通しても、脈々と続くものがあるんですね。

逢見祥平さんの出展ブースは、おりひめ神社正面から見て左側です。

ホームページはこちらです。

→ click

director's voice

コメントする

川端マリコさん/木工

Q1

岐阜県大垣市で木工制作をする川端マリコさん。

「工房からの風」では、どのような作品をお持ちくださいますか?

A1

古い時代の木工の手法を用い、おもに北欧形のスプーンを中心に制作しています。

材料は森林整備の過程で伐りだした流通することのない、身近で育った新鮮な生木の小径樹です。

丸太を割り、斧と2種類のナイフでスプーンを削りだしています。

割った表情をみて手書きで絵を描き、手彫りし、樹の生み出すゆらぎをフォルムに残すよう仕上げており、すべて一点ものです。

特にサクラ類は小径樹の表情が豊かで、削り進めてゆくなかで現れる色や模様の個性は万華鏡を覗いているような楽しさがあります。

樹の育った場所へのフィールドワークもあり、体力と精神力のバランスが難しく年間300点ほどしか制作できない地道なものづくりではありますが、

健やかに森と関わりながら樹とともに創ってゆくことは日々の制作の喜びとなっています。

使い手のみなさまの銘々の手やお皿に馴染む作品を繋ぎ、身近な樹や森を想いながら食事の時間を楽しく・美味しく過ごしていただくためのお手伝いができましたら幸いです。

当日は新鮮なヤマザクラの丸太を持参し、ブースで日常と変わらぬ制作もいたします。

伐られた経緯、フレッシュならではの瑞々しさや華やかな香りにも触れていただけるよう準備中です。

活動拠点である岐阜県本巣市周辺で育ったヤマザクラやウワミズザクラを使ったオイル仕上げの作品を中心に、作品を通じてご縁のある長野県木曽町育ちのシラカバを使い、一部拭き漆で仕上げた作品を出品いたします。

樹皮をスプーンの持ち手に残した拭き漆仕上げの作品は、今回大きめのサイズをご用意しました。

漆を纏った樹皮の美しい表情が個性的な作品となりました。

一点ものの作品、130点を出品いたします。

それぞれお手に取り、さまざまな角度からご鑑賞くださいませ。

当日はブース内で制作いたします。

このような感じで行う予定です。

Q2

川端マリコさんが大切にしている工藝品(古いものでも、新しいものでも結構です)をひとつ教えてください。

A2

燕鎚起銅器の湯沸です。

ぽわんとしたフォルムや所々不規則な槌目模様、仕上げの金古色がさらに古びた姿・・・すべて好きです。

故郷である新潟県で茶器類揃えは昔から身近なものですが、わたしは観葉植物の水遣りとして使っています。

かわいさと風格が相まり、窓際で日々堂々と輝いています。

機械打ちのようではあるけれど、槌目模様がまばらなところに、人の手で作られた良さを感じます。

仕事の跡が残るテクスチャー好きは、幼い頃から身近にあった槌目模様が原点なのかもしれません。

銅は水をまろやかにするといわれており、植物は今日も健やかそうです。

HÖBAL SPOON

と名付けて活動される川端マリコさん。

いつも、たっぷりの文で想いを綴ってくださいます。

きっと、ここでは語りつくせない!~というわけではありませんが、

風人テント企画の「つくるひとの手ー工房からの風景」ご紹介する6人の作家のおひとりとして、寄稿文をいただいております。

こちらも、後日、このブログで掲載いたしますので、ぜひお読みください。

川端マリコさんの出展場所は、おりひめ神社の後方。

ホームページはこちらです。

→ click

director's voice

コメントする

ipsilon/時計

Q1

埼玉県で時計制作をされるipsilon(イプシロン)さん。

「工房からの風」には、どのような出品をされますか?

A1

時計の文字盤・ケース・ベルト部分をデザイン制作した、ハンドクラフトウォッチを出品します。

今回は金属の仕事に重点を置こうと考え、蓋付懐中時計、バングルタイプの時計を意識的に作りました。

蓋付懐中時計

金属版を叩いてついた凸凹に愛着がわきそうな蓋の付いた懐中時計です。

●△□bangle watch WHITE

まるさんかくしかくを配置したbangle watch。文字盤は3色展開でお作りしました。

アクセサリーのように気軽に使っていただけたら。

simbolo J

産休明けすぐに作り始めたデザインです。

細かな時間を知るためではない時計を作りたくて、インデックスは記号のように。

ケースの大きさとベルトの華奢さ、アンバランスさが当時の自分に寄り添ってくれたような気がします。

今でもお気に入りのデザインです。

Q2

ipsilonさんが大切にしている工藝品(古いものでも、新しいものでも結構です)をひとつ教えてください。

A2

留学していたイタリアフィレンツェでたまたま立ち寄ったマーケットで出会ったカップです。

女性の作家さんだったと思います。

土っぽい感じと温かみを感じるフォルムが好きで、手に取りました。

当時実家暮らしだった私が、初めて強い思いを持って買った食器だったと思います。

その後もマーケットにその作家さんがいるとひとつ。またひとつ…

最終的には4つになったカップ。

帰国の際はタオルや洋服でぐるぐるまきにしてスーツケースに詰めて大切に持ち帰ってきました。

イタリアに留学されていた方、金属装身具のm a n a m iさんもでしたね。

風人の彫金作家高橋亜心さんも。

イタリア談義に花が咲きそうですが、当日の賑わいの中で、そのような時間は作れるでしょうか。

ipsilon hand craft watch さんの出展場所は、おりひめ神社の後方。

ホームページはこちらです。

→ click

director's voice

コメントする

celeste/革・靴

Q1

スペイン語でスカイブルーを意味するceleste。

そのセレステを工房名とする稲垣哲さん。

「工房からの風」には、どのような作品をお持ちくださいますか?

A1

牛革をメインに使った革靴と、バッグ 財布 ベルトなどを出品したいと思っています。

しっかりと足を包み込み、足に馴染んでくる革と、滑りづらい素材の靴底で

「シンプルで歩きやすい」をコンセプトに革靴の製作をしています。

お客様の好きな色の革、糸、靴底の素材の組み合わせで、オリジナルの靴が生まれます。

Q2

celeste稲垣哲さんが12歳のころ、将来は何になりたいと思っていましたか?

A2

12歳の頃はプロサッカー選手になりたいと思っていました。

まだJリーグもない時代でしたが、毎日サッカーボールを蹴っていました。

celesteとは、南米ウルグアイのサッカー代表チームのユニホームカラーで、愛称でもあるとのこと。

そのウルグアイで4年間サッカーに打ち込んできた経験もある稲垣哲さん。

出展場所は、ニッケ鎮守の杜、おりひめ神社お社の奥。

ホームページはこちらです。

→ click