-

新着情報

- 2024/10/19 director's voice photage/刺繍

- 2024/10/19 director's voice 宮﨑眞さん/木工

- 2024/10/19 director's voice 迫田希久さん/白樺樹皮

-

月間アーカイブ

- 2025年3月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年2月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年6月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年3月

- 2022年1月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年6月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年5月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

2023年10月の記事一覧

「director’s voice」New

director's voice

コメントする

ハレの日へ

あと16日。

今年の「工房からの風」の開幕が迫ってきました。

第21回となる今展の特徴。

それは、ひとりひとりの作家のブースが、輝いて立ち上がっていること。

コロナ禍で3年間できなかった事前ミーティングを行ったことで、各作家が自身の仕事について深く考えて、それに基づいて準備に進めてきました。

その実りは、当日の各テントで豊かに花開いていることと確信しています。

そう確信している理由の一つが、明日からこの場でご紹介していく作家からのメッセージ。

例年以上に自身の仕事について、とても丁寧に伝わる文章や写真が届いています。

まとめている私が、読みながらほんとうにワクワクしてくるのです。

ただなんとなく作品を持ってきて並べる。

そんな作家は「工房からの風」には、ひとりもいません。

作品の豊かさ、その展示の仕方、自身の仕事のプレゼンテーション。

個展が50ブース集まったような第21回「工房からの風」。

10月 28日 29日の土日。

ぜひ、カレンダーにチェックしてくださいね。

そして、ものづくりとそれを心に響かせてくださる方々が集うことで生まれる、清々しくも優しい人の笑顔が満ちた「工房からの風」に、ぜひご来場ください。

出展作家、風人作家、主催者一同、皆様のご来場をお待ち申し上げております。

:::

出展作家50ブースと共に、今展では風人(かぜびと)と呼ばれる、企画に加わってくださる16人の作家の方々の展開も輝きがひとしおです。

出展作家からのメッセージを前に、今日はこちらをさくっと(個々にはあらためて)ご紹介いたしましょう。

制作光景動画放映/デモンストレーション/トークセッション

1 「南京鉋で削る木の道具」 杉田創作 (木工)

2 「手箒と小箒」 吉田慎司 (箒)

3 「タタラ作りで陶のうつわを作る」大野七実 (陶)

4 「木のボウルを彫る、削る」 片田学 (木工)

5 「家具を作る」 hyakka (木工)

6 「上映会&トークイベント」-風の実りと風人-

岡林厚志(hyakka 風人)× 吉田慎司(中津箒 風人)× 稲垣早苗(工房からの風ディレクター)

鎮守の杜の色暦

ニッケ鎮守の杜・手仕事の庭で約20年にわたって続けてきた草木染めの営み。

製本家の本間あずささんによって、「Book」にまとめ、

RIRI TEXTILEの和泉綾子さんによって、布に織りあげ、当日は草木染めのデモンストレーション(制作公開)を。

素材の学校

こどもが工藝に触れる喜び。

ものが作られていく過程を見聞、体験。

大人の(工藝作家の)本気!を感じてもらう「素材の学校」という企画を10年以上続けてきました。

いつの日にか、このワークショップを体験した子どもが、出展作家として参加することも夢見て!

金属の時間「刻印キーホルダーを作ろう」川崎千明

金属の時間「たたいて作る錫(すず)の腕輪」川崎千明

紙の時間「かお、顔、どんなかお?再生紙で作る壁飾り」森友見子

綿の時間「綿の糸を指で織る」磯敦子

木の時間「いろんな木でお魚を作ろう!」鈴木友子(もくのすけ)

竹の時間「竹のオーナメント」勢司恵美

フェルトの時間「お水でゴシゴシ、羊毛フェルト」西澤泉(IZOOMI)

綿と紙の時間「綿と紙で作るスイーツ」森友見子×磯敦子

キッズ庭めぐりツアー 風人

(詳細は、別記事でご案内しますね)

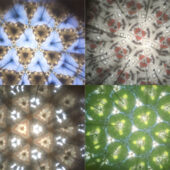

風の光 – 小さな万華鏡を作る

アトリエ倭による恒例となった木工ワークショップ。

今年は、万華鏡づくりです。

子どもから大人まで、どなたもご参加いただけます。

ほかにも、特別編集の制作光景動画の公開など、ここから2週間、webやSNSを通じて、「工房からの風」のプレゼンテーションを行っていきます。

ハレの日、二日間をより心から楽しんでいただけますように、ぜひ、このサイトやインスタグラム→clickをご覧ください。

さあ、明日から、出展作家からのメッセージをお届けします。

定番の

Q1

「工房からの風」には、どのような作品を出品されますか?

の他に、今年は以下のような質問にお答えいただきました。

Q2

工房で大切な、あるいは象徴的な、あるいはストーリーのある「道具」について1点教えてください。

Q3

お手持ちの「工藝品」で愛用、または大切にされているものついて1点教えてください。

Q2とQ3は、どちらか、あるいは両方をお答えいただいています。

ではでは、どうぞお楽しみに~

director's voice

コメントする

第21回 工房からの風 craft in action

第21回 工房からの風 のご案内をいたします。

10月28日(土)29日(日)10時から16時

50組の作家が北海道から沖縄、日本全国から選出されてニッケコルトンプラザにやってきます。

今年のキービジュアルも公開いたします。

毎年恒例となった大野八生さんによる描きおろしです。

会場の一部、「ニッケ鎮守の杜」に茂る植物が散りばめられた画面に、

さまざまな種や実、そして工藝品が手のひらに載せられています。

手から手へ

シンプルに、原点を思いつつ、今の風を感じあえる展覧会を目指します。

:::

昨日は、北海道からの出展作家の方と電話でお話を。

「こちら、準備を整えていますから、安心していらしてくださいねー」

と最後にお伝えしたところ、

「会場は田舎ではないですよね?」

と、ちょっと不安そうなお声。

「ええ、街なかですねー」

とお答えすると

「都会の道路、車事情がちょっと心配で・・・」

とのこと。

フェリーで茨城県の大洗まで来られて、そのあと自家用車でコルトンプラザへ。

あらためて、すごいことなんだなって思いました。

大変な思いをして遠くからはるばる来てくださる作家の方々。

ああ、来てよかった!

すべての出展作家にそう思っていただきたいと心から思いました。

ああ、来てよかった!

そう思える一番のこと。

それは出会い、だと思っています。

そのもっとも大きな実りが、来場くださる皆様との出会い、なんですね。

作品を介して会場で交わされる豊かなやりとり。

かけがえのないその恵みを目指して、全国津々浦々からやってきてくださる出展作家。

その魅力的なお仕事と想いのご紹介も、間もなくこちらからも始まります。

21回目の工房からの風

来場くださる皆様の手に、心に触れるものが豊かでありますように。

director's voice

コメントする

庭に集う

今年度の「工房からの風」(10月28日(土)29日(日)開催)へ応募いただくための要項を公開しております。

→ click

3月15日から31日必着です。

郵便配達が以前よりも遅くなっていますので、お早目のご準備をおすすめいたします。

また、出展が適していると思われる作り手の方をご存知でしたら、ぜひ情報をご案内くださいませ。

豊かな第21回「工房からの風」を皆さんと創りあげたいと希っております!

3月に入って庭の手入れの日。

庭全体はまだ冬の名残りでさびしい雰囲気ですが、ひとつひとつ花が開いてきています。

ささやかな音色から、春爛漫、そして夏へと向かって、徐々に音量が豊かになっていく。

そんな目覚めを感じさせてくれる春の庭。

「工房からの風」の会場の一部「ニッケ鎮守の杜」(その中に、「手仕事の庭」という空間があります)の手入れは、私たち「工房からの風」「galleryらふと」スタッフが事務局となって運営しています。

具体的には、「工房からの風」のメインビジュアルを描いてくださっている大野八生さんに全体構成のアドバイスをいただき、月に3日ほど実際にお庭に入っていただいています。

そして、庭人さんとお呼びしている15名ほどの地域にお住いのボランティアさんが、共に庭作業を行ってくださっています。

(ちなみに、5月から新年度になり、新規庭人さんの募集も行います。

→ click)

庭人さんと一緒に作業着で庭の手入れをしていながら、「庭」という言葉の豊かさについて考えていました。

自然そのものである草木。

その草木のままであれば、山野や草原。

けれど、庭という空間には、人の意思と行動が自然と結びついて姿を成している。

まるで工藝のようですね。

自然素材と人の想い(デザイン…)と手の技が結びついて成したかたち。

そして、庭では、さまざまな草木(そして虫やいきものたちも)が影響し合って育まれていきます。

コロナ禍のこの3年間。

新たに世に出ていこうとしていた作り手たちは、出会いの機会の消失の中で、必死に模索してこられたのではないでしょうか。

自らを発露するために、SNSなどを活用してこられた方も多かったことでしょう。

たとえば小さな植木鉢の中で、一生懸命花や実をつけようと励んだように。

今年、「庭」に出てこられませんか?

工房で蓄えてきた力を持った作り手たちが、庭に集う。

集ったことで、影響を受け、与え、成熟に向かう。

そんなイメージを抱いて。

ホースで水撒きをしながら、「工房からの風」という野外展が、庭づくりと響き合って存在していることが、不思議なくらい必然に感じられたのでした。

一年を通して、庭人さんたちと共に育んでいる庭。

そこに、全国からはるばる集ってくる瑞々しい作り手。

そんな年月が、20年以上も続いてきたこと。

小さな奇跡の集積が、この時空を存在させてくれている。

21回目の「工房からの風」。

豊かな出会いをこの庭で叶えていただけまうように。

水撒きで出現!した虹。

新しい季節の始まりを祝福してくれているようでした。

director's voice

コメントする

今年度「工房からの風」

今年度、第21回「工房からの風」のご案内をいたします。

開催日 : 2023年10月28日(土)29日(日)

応募期間: 2023年 3月15日(水)~31日(金)

まもなく2023年度の応募要項を公開いたします。

基本的には、2022年度に準じます。

出展作家は、55作家程の構成で行います。

2022年に出展された方にはご応募いただけません。

前後の週末となる10月21日(土)~11月5日(日)に、

個展、クラフトフェア、規模の大きな展覧会への出展がないこと。

などで行います。

今年度は、昨年以上に通常開催となることを願っています。

何より、「工房からの風」の特長である、開催前の交流の機会を活性させたいと思います。

佳き作り手の輪がひろがり、佳きものづくりが豊かに育まれることを願い、第21回展を企画いたします。

「工房からの風」について取材、考察いただいた書籍が出版されました。

アートプレイスとパブリック・リレーションズ

川北眞紀子・南山大学教授/薗部 靖史・東洋大学教授 共著

有斐閣

5年ほど前から取材いただき、工房からの風本展はもちろん、

百貨店での関連催事や、大阪のニッケ本社への取材など、実に丁寧に考察、執筆くださいました。

取り上げられた活動はほかに、資生堂、ベネッセ、サントリー、トヨタ、大原美術館など充実したメセナ活動で、そちらの中で、ニッケの「工房からの風」の特性を客観的に執筆くださっています。

私たちは、工藝作家のよき仕事が育まれ、現代を生きる使い手の方々の心豊かな営みにつながることを願って企画運営していますが、

社会学、マーケティング、メセナ活動についての専門の方々に客観的に考察いただいたことは、活動の骨格を整え、筋肉を鍛えていただくような励みとなりました。

とても読みやすい文章で書かれてありますし、他の活動についても興味深い内容です。

よろしければぜひご一読いただけましたら幸いです。

→ click

当日の朗らかな楽しさ。

その楽しさを裏打ちする真剣さ。

「工房からの風」ならではの活動を、コロナ禍が落ち着いた中で、じっくり行っていきたい。

この書籍に書かれたことを、そのことへのエール、養分としていきたいと思っています。

director's voice

コメントする

旅する羊さんから

おりひめ神社、鳥居のほとりで糸車で紡ぎながら展示をされていた旅する羊、猪又裕也さんからメールが届きました。

この度は第20回『工房からの風』に出展させて頂きまして、誠にありがとうございました。

先般、無事に岩手に戻りました。

千葉より半歩ほど季節の進んだ北の地で、日常に戻りつつあります。

まずは、このコロナの情勢が読めない中開催を決断され、変則的ながらも万全の準備と臨機応変な運営のもと、無事に第20回展を開催して下さりありがとうございました。

そのおかげで、私にとっての初めての『工房からの風』のあの2日間、穏やかでいて澄んだ空気と陽光に包まれたニッケ鎮守の杜の光景は、今もきらきらと耀きをもって脳裏に焼き付いております。

おりひめ神社の鳥居の袂で、作品を携え、糸を紡ぎ、それを来場者の方々が温かく囲み、羊毛についてお話しする、まさに作り手冥利に尽きる空間でした。

そしてそれは、稲垣さんをはじめ、風人の皆さま、庭人の皆さま、昼夜を問わず警備をして下さった警備員の皆さま、私が思い至らない所で会を支えて下さった皆さまが、来場される方々や私たち出展者を思い続けてくれていたからこそだと、深く感じ入ります。

また、ありがたいことに初めてお会いした来場者の方から、後日温かなご連絡を頂きました。

それも思いが20年に渡り連綿と繋がれ、機運としてそよぎ続けてきた風の賜物と、感動と感謝に胸がいっぱいです。

何かと真剣に“向き合い、思い、行動する”ということの尊さを教わりました。

準備の期間から当日を経て今日に至るまで、そしてきっとこれからも、『工房からの風』は私に訴えかけ続けてくれる気がします。

教えも、出会いも、気付きも、反省も、成果も、この宝物をずっとずっと大切にします。

あらためまして、皆さま本当にありがとうございまいした。

自分の成すべき仕事に向き合い、また逢う日まで、しっかりと歩み続けたいと思います。

再会の日を心より楽しみにしております。

それでは、気候変化の激しい折、どうぞご自愛ください。

旅する羊

猪又裕也

コロナ禍の中で、以前のような集まりの機会を持つことが難しかった今回。

その中でも、特設頁づくりでのやりとりを介して、猪又さんのひたむきなお仕事ぶりい触れることが出来て、当日、会場にお迎えすることができました。

おりひめ神社のほとりでの糸車を回しながら、たくさんの方たちと言葉を、想いを交わす光景は、

今展の中の忘れがたいいくつかの光景の中のひとつとなりました。

若い猪又さんのお仕事は始まったばかり。

続けていく中ではさまざまな局面が現れてくるかと思いますが、

この二日間に感じたものを初期感動のひとつとして、立ち戻れる心の場所のひとつにしていただけたらと思います。

旅する羊、猪又裕也さんの出展前のメッセージはこちらです。

→ click

director's voice

コメントする

laglag__さんから

コルトン広場、今回から広げた会場のテントでラグとラグ制作の技法を使った作品を展示していたlaglag__さんからメールが届きました。

この度は「工房からの風」開催20回目という記念のときに携わらせていただき、誠にありがとうございました。

出展が決まってから、改めて信じられないほどの高いクオリティの作品と、出展作家さまの想いの熱量に圧倒されていました。

今の自分にできる最良をと、当日までどう過ごし、どう迎えるかを思案しました。

現実は、緊張と興奮に空回りなことばかりを起こしてしまいましたが、

今回の出展で多くの学びと貴重な経験をさせていただきました。

今朝起きて、冷たい外の空気を吸い込みながら。

新生な気持ちで、自身の作品と改めて向き合おうと決意しました。

try&errorを臆さずに続け、自分の作品の“真ん中”を見つけたいと思います。

laglag__

佐藤貴美子

オックスフォードパンチニードルという道具に惚れ込んで制作、お教室と果敢に取り組む佐藤さん。

galleryらふとでは、さっそく11月にワークショップを開くことといたしました。

■11/19 (土) 「パンチニードルでつくる – 波の模様のポットマット」

講師:laglag_

第1回:10:30~13:00

第2回:14:30~17:00

定員:各回4名様 会費:4000円

きっと、お庭も季節が進んで、冬の一歩前の美しい光景と思います。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

→ click

laglag__さんの出展前のメッセージはこちらになります。

→ click

director's voice

コメントする

CHIAKI KAWASAKI さんから

ニッケ鎮守の杜中央部で、金属装身具の展示をしていたCHIAKI KAWASAKIさんからメールが届きました。

おはようございます。

このたびの工房からの風では、お世話になりました。

会場から送った荷物も届き、たっぷり眠って、少しずつ日常に戻りつつあります。

20回展という大きな節目の年に出展という形で関わらせていただけて、大変嬉しかったです。

2日間ともに、アニバーサリー展を祝福してくれているような穏やかな秋晴れで、お庭も会場全体もきらきらと輝いていて、とても美しかったです。

2回目の出展ということで、意気込んで臨んだ今展だったので、初日の朝はかなり緊張して会場入りしました。

自分のテントに向かう途中で風人の皆さんが笑顔で挨拶してくれたり、頑張りましょうと声をかけてくれて、

こんなにも心強いものだったか!と、1回目の出展時の気持ちを思い出しました。

本当にたくさんの方に作品を見ていただけたこと、

試みでつくった作品を気に入ってくださった方がいたこと、

動物の好みの合う方とお話ができたこと、

初出展時のことを覚えていてくださった方がいたこと、

拾ったどんぐりをくれた男の子がいたこと、

すべてが栄養になりました。

ここ2年ほどなかなか思うように制作を進められず、自分に喝を入れるつもりで応募した今展、

至らなかった点や、計画倒れに終わったこと、悔いの残ることが正直多かったです。

でも、今の自分にとって何が課題でどんなことが足りていないか、

漠然としていたものがはっきりと見えた気がしています。

これもまた次に進むための成果であったと思います。

出展して本当に良かった!

2日間は本当に目まぐるしくて、秋の草花が美しく咲いた花壇や、他の出展作家の方々のテントをあまり見られなかったことが心残りでしたが、会の終わりに大野八生さんが手渡してくださったお庭のブーケが大変嬉しいお土産になりました。

改めて、風人の皆さん、庭人の皆さん、スタッフの皆さんに感謝しております。

本当にありがとうございました!

お庭で得たものを作品に込めて還元していけるように、これからも精進してまいります。

川崎千明

CHIAKI KAWASAKI

『出展して本当によかった!』

川崎さんの笑顔、そして声が聞こえるかのようです。

コロナ禍の中、やりたくてもやり尽くせなかったことも多かったかと思います。

それでも展示という今の自分の仕事を白日の下に晒すことによって、何より自分自身が見えてくるものがありますね。

見えてきたもの、気づいたもの、生々しいうちに、行動を起こしてぜひ、よき制作に進んでいただければと思います。

CHIAKI KAWASAKIさんの出展前のメッセージはこちらです。

→ click