開催に向けて

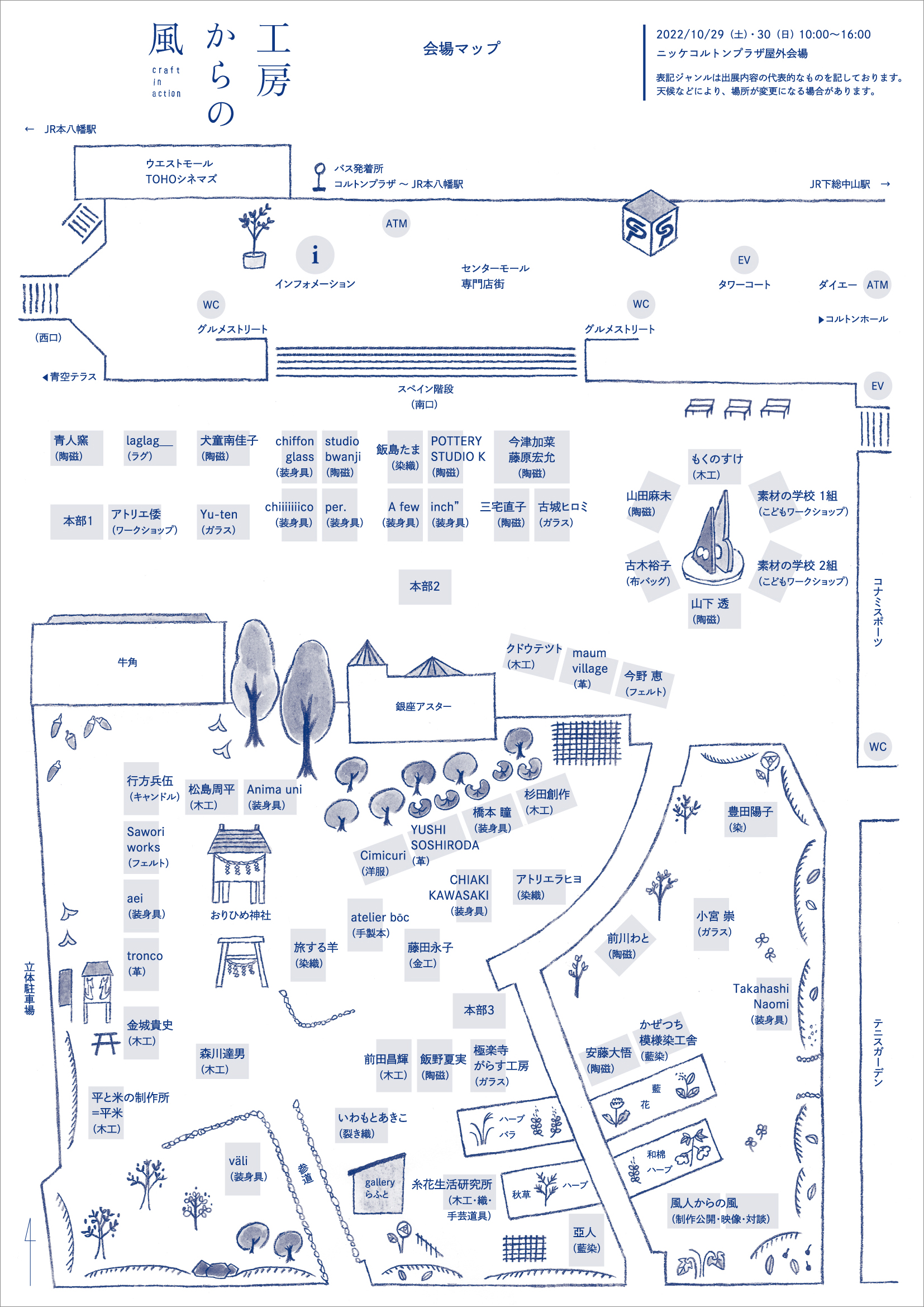

本日、会場にテントを建てました。

画像はニッケ鎮守の杜の一画。

あえて写真をお載せしませんが、花壇のお花は、シュウメイギク、ホトトギスなど、

「工房からの風」史上もっとも美しく豊かに花開いています。

また、コルトン広場の方にテントが建ったのは3年ぶり!

天気予報も晴れマークの中、通常開催、ありがたくありがたく、準備を進めております。

いくつか、開催に向けてご案内をいたします。

+++

〇

会場は10時からとなっております。

ニッケ鎮守の杜は施錠して10時に開場いたします。

コルトン広場のテントは、オープンスペースですが、開始に向けて出展作家が最終の準備を整えております。

ブースにお近づきにならないよう、ご理解とご協力をお願いいたします。

〇

クレジットカードなどキャッシュレスの対応は、各作家によって異なります。

お買い上げ時に各作家にお尋ねください。

〇

ショッピングバッグ・エコバッグご持参のご協力をお願いいたします。

〇

ブーケなどお庭関連の販売は行いません。

〇

お買い上げ金額に応じて本部テントにて駐車券のサービススタンプをいたします。

お買い上げ時に受け取られた伝票を必ずご提示ください。

〇

マスクの着用をお願いいたします。

発熱など感染症が感じられる方のご入場はお控えください。

本部テントなどに消毒用品を配備しておりますのでご活用ください。

+++

ニッケコルトンプラザは、先週末10月22日にリニューアルオープンをいたしました。

紀伊国屋アントレ、LOFT、有隣堂など魅力ある新店が多数入店しています。

また、飲食店舗も充実していますので、「工房からの風」ご観覧とあわせてお楽しみください。

金曜日は、風人さん、スタッフ総出で出展作家、そして、来場者様をお迎えする準備を行います。

皆様、今週末、ニッケコルトンプラザ、第20回「工房からの風」に、ぜひご来場くださいませ。

藤田永子さん(金工)

Q1

都内で鍛金制作をされる藤田永子さん。

「工房からの風」に、どのような作品を出品されますか?

A1

金鎚で叩くことによって成形された、温かみのある金属の生活道具を出品します。

他のアジアの国々やヨーロッパと違い、日本では金属器への馴染みが薄いように思います。

陶磁器や木製品、革製品などと同じように、金属は経年変化を起こす素材ですが、その経年変化はまた格別に趣深いものがあります。

古いものがお好きだったり、暮らしの道具を長く育てていくのがお好きな方に、是非ご覧いただきたいです。

私の作品の中で、金色をしているものは真鍮でできています。

食卓に華やかさをプラスしながら、和洋中問わず様々なテイストのテーブルウェアと馴染みます。

経年変化が特に美しい金属です。

もやもやと不思議な表情をしている銀色の器は、独自に編み出した技法を用いて表面に模様を描いています。

一見個性的ですが、意外とどんな食事とも相性が良いニュートラルな器です。

同じ模様は再現不可能なので、特に枚数多くご用意する今回の出展をご利用いただけたら幸いです。

特別な日に使いたくなるような、季節の花をいけることができるプレートや、どんな植物とも馴染みやすい花器など、花を飾るお品も色々とご用意しております。

使い方など気になることがあれば、是非この機会に直接お話しできれば嬉しいです。

Q2

藤田永子さんの工房の中で、特に大切にしている場所、あるいは部分、印象的な場所、空間、または、道具の写真を1カット撮ってください。

そして、その説明をお願いします。

A2

金属造形の道に入ったときに最初に取り組んだことは、自分の道具を作ることでした。

何本もある金鎚やタガネを、ひたすら削って磨いて持ち手を付けて、必要な形に仕上げていきます。

誰のものかひと目で分かるように、先輩たちと被らない色で目印を付けます。

私はオレンジ、たった二人の同期はピンクと赤でした。

大学を出た後も新しい金鎚や道具は増えていきましたが、一人で制作している現在は目印をつける必要もありません。

このオレンジ色のついた道具は自然と思い入れも強く、今後も長く愛用していくのだろうと思います。

Q3

藤田永子さんが自作以外で、大切にされている、あるいは、愛用されている工藝品をひとつ教えてください。

A3

これは非常に難しい質問でした。

毎日使う漆塗りの箸や食器、帰宅後に財布やパスケースを入れる竹の籠、玄関に飾られた書、見回せば作家さんのものに溢れているので、何を取り上げればいいのか非常に悩みました。

今回選んだのは、伊藤亜木さんの小さなグラスです。

予備校時代に母と共に訪れた益子陶器市で求めたお品です。

朝早く車で出かけ、帰宅後に母とお茶をしながら互いの購入品を眺めた午後の西日さえも記憶に残っています。

母とは数えきれないくらいクラフトフェアや陶器市へ赴きましたが、鮮明に記憶に残っているものはそう多くはありません。

「ものを作り、それを売って暮らしていく」その形を具体的にイメージし、目標としていくことのきっかけとなった日だったと、今思い返してそう思います。

暮らしの道具で、はじめて自分で買った作家ものだったかもしれません。

そういった思い出から、今回はこちらのお品を選びました。

藤田永子さんのお仕事については、20回展特設ページで

『朽ち行くものの美と通じ』

として、取材記事でご紹介しています。

是非、ご覧ください。

→ click

藤田永子さんの出展場所は、ニッケ鎮守の杜、中央、galleryらふとの近くです。

作家ページはこちらになります。

→ click

旅する羊(ホームスパン)

Q1

岩手県雫石町で、ホームスパンに取り組む「旅する羊」こと猪又裕也さん。

「工房からの風」に、どのような作品を出品されますか?

A1

手紡ぎ手織りの毛織物・ホームスパンのマフラーを中心に出品いたします。

足踏み式の紡毛機で糸を紡ぎ、はた織機で手織りする伝統の製法で、一手一手ていねいに制作しております。

手しごとならではの、空気をふんわり孕んだ、軽くて温かい風合いをお楽しみいただけたら幸いです。

Q2

工房の中で、特に大切にしている場所、あるいは部分、印象的な場所、空間、または、道具の写真を1カット撮ってください。

そして、その説明をお願いします。

A2

自宅工房にて使用しているはた織機です。

ホームスパンの技術を1から教えて下さった盛岡の中村工房さんから授かりました。

先代の代表・中村博行さんに直筆のメッセージを頂きました。

岩手への移住を控えた2017年の暮れに突然訪問して以来、

文字通り家族の様に受け入れ接して下さり、惜しげもなく技術指導してくださいました。

そのおかげで今の私があり、感謝してもしきれません。

ホームスパンという文化を一人でも多くの方に伝え、次代に継承することが恩返しと考え、活動しています。

創作の要であり、いつも初心でいさせてくれる、かけがえのない恩師であり大切なパートナーです。

Q3

自作以外で、大切にされている、あるいは、愛用されている工藝品をひとつ教えてください。

A3

富山県の桂樹舎(けいじゅしゃ)さんの八尾越中和紙の名刺用紙です。

旅する羊立ち上げ当初から名刺に使用させて頂いております。

柔らかな肌触りと豊かな厚みが特徴の和紙で、

東京の真映社さんに版を制作頂き、自宅で活版印刷をして名刺を制作しています。

和紙と活版印刷により凹凸のある楽しい感触が生まれ、ご挨拶の機会から話題を提供してくれております。

宮沢賢治の生前唯一の童話集『注文の多い料理店』が発刊され、

同氏が名付けた社名を今も守り続け、全国の工藝品を扱う盛岡の「光原社」さんにていつも購入し、愛用させて頂いております。

熱い想いを抱いて、千葉県船橋市から岩手県雫石町へ移り住み、ホームスパンというものづくりと、旅行業を両輪として活動を始めた猪又さん。

そのお仕事は、20回展特設ページでお読みいただけます。

→ click

旅する羊さんのブースは、おりひめ神社の鳥居のほとり。

ホームスパンのあたたかな布がはためくブースが現れますね。

作家ページはこちらになります。

→ click

松島周平さん(木工)

Q1

愛知県豊田市で木工作品を制作する松島周平さん。

「工房からの風」に、どのような作品を出品されますか?

A1

本出展では、リム皿、ボウル、丸盆、高杯など、日々の営みから生まれたどんな料理も受け止めてくれる、軽く手に馴染み、

使うほどに味わいを増す、普段使いのうつわの他、スツール、ランプシェード、キャリーボックスを出品いたします。

Q2

松島周平さんの工房の中で、特に大切にしている場所、あるいは部分、印象的な場所、空間、または、道具の写真を1カット撮ってください。

そして、その説明をお願いします。

A2

祖父が戦後すぐに購入した、ガラスを取り付けるときに使っていた小型の玄能です。

お金がない時代に高価な代物だったそうで、特に大切にしていました。生前、自分が家具作りを始めた時に譲り受けました。

ものづくりが好きだった祖父の遺志を継いで、これからも大切に使っていきたいと思います。

Q3

松島周平さんが自作以外で、大切にされている、あるいは、愛用されている工藝品をひとつ教えてください。

A3

家具作りに目覚めたきっかけともなった、ハンス・J・ウェグナーのアンティークのYチェアです。

佇まいの美しさと、「暮らしの道具」としての実用性を兼ね備えたYチェアは、自分が志すものづくりの指針でもあります。

木工制作のほか、ご夫婦でカフェとB&Bを営む松島さん。

そのお仕事は、20回展特設ページでもご紹介しています。

→ click

松島周平さんの出展場所は、ニッケ鎮守の杜、おりひめ神社の奥。

隣には、Anima uniさんのブースがあります。

作家ページはこちらになります。

→ click

かぜつち模様染工舎(藍染め)

Q1

静岡県伊豆市で、かぜつち模様染工舎を立ち上げた南馬久志さん。

「工房からの風」に、どのような作品を出品されますか?

A1

手紡ぎガーゼストールやふきんやタオル、靴下などをお持ちしますが、中でも亜麻布や手紡ぎ木綿布に型染で様々な紋様を施した正藍型染布をご覧いただけると幸いです。

僕が手がける紋様は大きくわけて、

1.古代布の再現模様

2.自身のオリジナルの模様

の二つに大別しています。

1.は古くから綿々と続いてきた日本独自の紋様の再現をアーカイブ目的でおこなっています。

2.はオリジナルの模様です。

写真の「草原の馬」という模様は 2.に分類しています。

僕の名前に「馬」という字が含まれる事から、馬という動物に昔から関心があり、コロナが始まる頃から何度も書き直している模様です。

今僕にはコロナの影響を感じる時代を早く駆け抜けて、健やかに生きたい想いがあるかも知れません。

藍染にも抗菌効果があると言われているので、実用を備えたお守りとして活躍することを祈っています。

Q2

かぜつち模様染工舎さんが、工房の中で、特に大切にしている場所、あるいは部分、印象的な場所、空間、または、道具の写真を1カット撮ってください。

そして、その説明をお願いします。

A2

スキージと呼ばれるゴムベラの道具です。

型染は木ベラをよく使われるのですが、あえて僕はスキージを使います。

20歳の時に京都の染屋で修行していたのですが、その当時にお世話になった職人から頂きました。

かぜつちを始める前まで、10数年間、大切に保管していました。

丁稚奉公時代は手捺染によるシルクスクリーンプリントの配色やサンプルを、この片手ほどのサイズのスキージで見本をとるのが仕事でした。

当時は早朝から工房の中に入らせて頂き、色んな合成糊を用いた様々なテキスタイルの研究をした思い出は今も鮮明に覚えています。

シルクスクリーンから型染に変わり頭を打つことも良くありますが、当時の経験が助けてくれる場面も多々あります。

Q3

かぜつち模様染工舎さんが、自作以外で、大切にされている、あるいは、愛用されている工藝品をひとつ教えてください。

A3

大阪の高槻市の奥にある中の畑窯 佐藤夫妻の器です。

ご夫婦ともに沖縄の読谷村で修行を積まれ、地元高槻の土や薪を使い手仕事を行なわれています。

大皿や小皿、一人用の鍋や子供茶碗まで丈夫で収納しやすく、毎日の食卓で愛用させていただいています。

とても大変気に入っていますが息子が1歳になる頃、幾つか割れてしまったので新調したいなと思っています。

かぜつち模様染工舎のお仕事は、20回展特設頁でもご紹介しましたので、ぜひご覧ください。

→ click

かぜつち模様染工舎さんの出展場所は、ニッケ鎮守の杜、中央部、花壇の手前。

すぐ後方の花壇では、藍の花が咲きこぼれています。

藍染めの道具なども持ち込んでくださるので、見ごたえあるブースになることと思います。

作家ページはこちらになります。

→ click

亞人(藍染め)

Q1

沖縄県北部国頭郡で、琉球藍を栽培し、作品作りへと展開する亞人さん。

「工房からの風」に、どのような作品を出品されますか?

A1

亞人の拠点の近くで採取した梶の木(琉球楮)を叩き染色した樹皮のオブジェや、木球を染色したモビールなどの亞人が思う空間にあった方がいいと思う作品を提案しています。

また、全てではないのですがインドの在来種のコットン生地や世界的にも技術が無くなりつつある手紡ぎ手織りの苧麻の生地を利用した風呂敷やバッグなど生活の布ものもご用意しております。

誰かの、たえること無く続いていく生活の中に亞人の《藍》が存在していたら幸いです。

Q2

亞人さんの工房の中で、特に大切にしている場所、あるいは部分、印象的な場所、空間、または、道具の写真を1カット撮ってください。

そして、その説明をお願いします。

A2

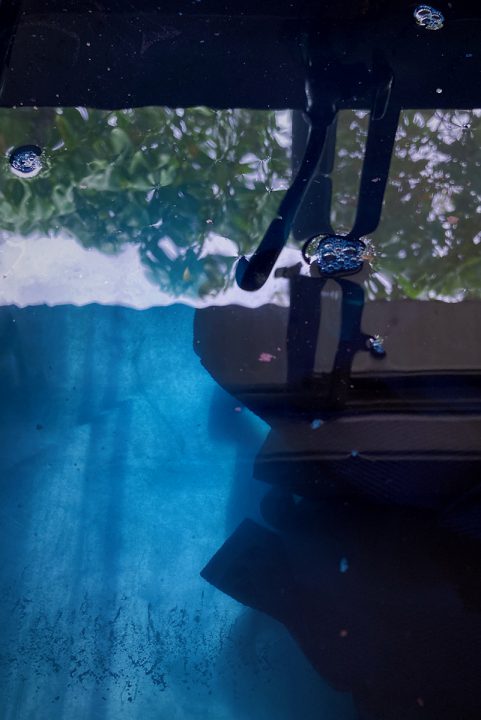

生地を何回も染色し、その度に綺麗な水で洗っています。

藍染は生地(素材)に藍の色素が付着しており、余分についた色素を洗い落とさなければ次の染色の妨げになりやすいです。

生地を洗っているときは落ちてしまった藍色を見て「あ、もったいない!」という気持ちもありますが、生地(素材)に藍が、ちゃんと付着してくれた姿が見れる瞬間でもあります。

例えとして正しいのかは分かりませんが飼っている山羊が出産したばかりの膜を破った赤ちゃんの山羊を見ているような。。。毎回不思議な気分です。

Q3

亞人さんが自作以外で、大切にされている、あるいは、愛用されている工藝品をひとつ教えてください。

A3

沖縄では昔は家庭では当たり前に使われていたサギゾーキーという吊る下げ式の竹の食品保存籠。

カゴ類はやはり大好きなのですが下げるタイプになるので実用性も佇まいも美しい。

沖縄の工房スーラから藍の染料と物々交換した時のものです。

彼女にしか出せないワイルドな心がトキメク動きのある竹のラインがお気に入りです。

画家の祖父様の雅号、亞人を活動名とされた早瀬泉さん。

20回展特設頁でそのお仕事について記事がありますので、ぜひご覧ください。

→ click

亞人さんの出展ブースは、ニッケ鎮守の杜。

花壇の奥の藤棚の近く。(風人さんテントも近くです)

作家ページはこちらになります。

→ click

行方兵伍さん(キャンドル)

Q1

三重県鈴鹿市でキャンドル制作をされる行方 兵伍さん。

「工房からの風」に、どのような作品を出品されますか?

A1

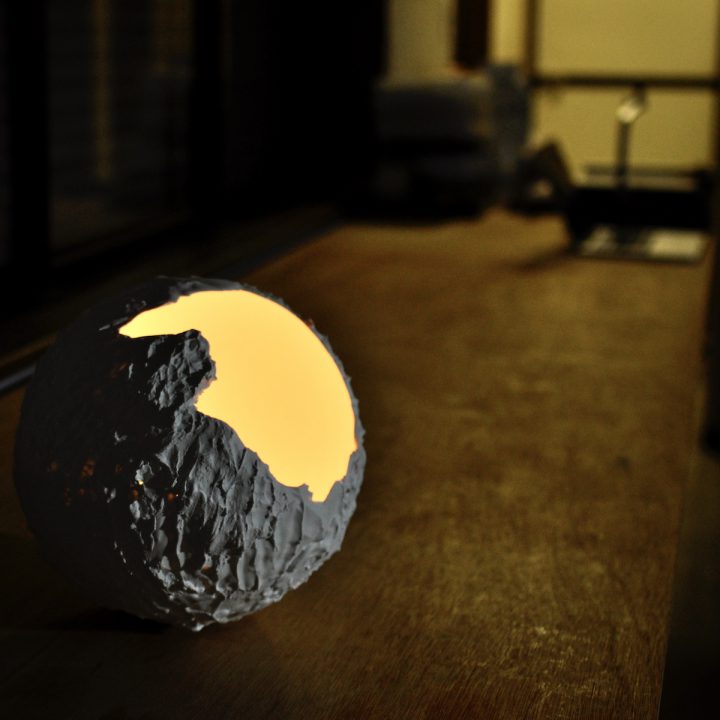

キャンドルを中心に蝋で製作した作品を出品します。

自分が生活の中で感じたちょっとした感動を蝋という素材を通して形にしています。

キャンドルの用途は火を灯すというシンプルなものですが、

その行為の中には、光の透け方や蝋の溶け方など多彩な美しさがあります。

火を灯すことで見えるキャンドルと蝋の美しさを感じていただければと思います。

Q2

行方兵伍さんの工房の中で、特に大切にしている場所、あるいは部分、印象的な場所、空間、または、道具の写真を1カット撮ってください。

そして、その説明をお願いします。

A2

窓際に作った長い作業机です。90cm幅で3m以上の長さがあります。

スケッチから制作、流し込み、固め、加工などたくさんの工程のほぼ全てをここでこなせるようにしています。

今回販売する作品もこの作業机で製作したものです。

こぼした蝋や染料も染み込んでいるので綺麗とは言えないのですが、とても愛着があります。

Q3

行方兵伍さんが自作以外で、大切にされている、あるいは、愛用されている工藝品をひとつ教えてください。

A3

アトリエで使用している木製の椅子です。

父が製作したもので銘木を使っているわけでもないのですが、デザインがシンプルで使いやすいので愛用しています。

キャンドルなどの蝋(wax)の作品を製作している蝋工家

と自らの仕事を名乗る行方兵伍さん。

惑星のような美しい蝋の作品など、新鮮に展開なさっています。

行方兵伍さんの出展場所は、ニッケ鎮守の杜、おりひめ神社の奥の方。

作家ページはこちらになります。

→ click

Cimicuri(服)

Q1

山梨県北杜市で服の制作をするCimicuriさんは、工房からの風に、どのような作品を出品されますか?

A1

草木染や墨染の洋服を多数出展予定です。

草木染のレースブラウス。

素材は国産リネンをしておりとても肌触りの良い素材。

ロックミシンを使わずレースを挟み込んでいるとても手間のかかるブラウスをログウッドで手染めしています。

墨染のラップパンツ国産リネンを墨染しています。

巻きスカートに見えるパンツで実用的でおしゃれに見えるのでとても人気です。

水墨画の様な陰影がとても美しい墨染を是非手にとって観ていただきたいです。

草木染のワンピース。

厚手の国産リネンのを使ったワンピースです。

アンティークドレスを参考に作った存在感のあるワンピースは玉ねぎの皮で何回も染め重ねました。

Q2

Cimicuriさんの工房の中で、特に大切にしている場所、あるいは部分、印象的な場所、空間、または、道具の写真を1カット撮ってください。

そして、その説明をお願いします。

A2

八ヶ岳に移り住み衣食(お米づくりをしています。)住をなるべく自分の手で行いたい気持ちが湧いてきました。

住である住まいは16年前に古民家をリノベーション。

次はCimicuriの洋服が並ぶお店を自分の手で少しずつ建築中。

石を使いこだわりの詰まったこの空間がCimicuriの象徴的な場所でありお客様に気持ちよく過ごしていただける事を目指しています。

Q3

Cimicuriさんが自作以外で、大切にされている、あるいは、愛用されている工藝品をひとつ教えてください。

A3

愛用している工芸品は正太郎の裁ちばさみです。

職人さんが鋼から総手打ちで作り出された鋏は自分の手に馴染み、長い時間の使っていても疲れることがありません。

一本一本信念を持って作られた鋏を使い、自分も一着一着心を込めて裁断していきたいです。

秋の空に映える洋服をたくさん制作くださっているようですね。

Cimicuri さんの出展場所は、ニッケ鎮守の杜に入って、右側の4つのテントの一番中央部。

お隣は、革のYUSHI SOSHIRODA さんです。

作家ページはこちらになります。

→ click

今津加菜さん(陶芸)

Q1

福岡県糸島市で作陶する今津加菜さん。

「工房からの風」に、どのような作品を出品されますか?

A1

泥漿(でいしょう)を使って装飾をする器、主にスリップウェアや粉引きの作品を出品させていただきます。

Q2

今津加菜さんの工房の中で、特に大切にしている場所、あるいは部分、印象的な場所、空間、または、道具の写真を1カット撮ってください。

そして、その説明をお願いします。

A2

スリップウェアを制作する際に欠かせない自作のあて型です。

スリップウェアの器を成形する流れは、平面上に伸ばした土にスリップ装飾をし、乾燥を経て型に当て、器の形状になります。

この型によって器の全体が見える大事なアイテムの一つ。

何度も何度も改良を加え現在に至るもので、たくさんの道具の中でも言葉にはできない気持ちが籠っているものでもあります。

Q3

今津加菜さんが自作以外で、大切にされている、あるいは、愛用されている工藝品をひとつ教えてください。

A3

民芸店で一目惚れで購入した秋田の『星耕硝子』の伊藤さん夫妻が作られたワイングラスです。

ワインはもちろんですが、たまにカフェ気分で珈琲も楽しんで使っています。

個人的にはぽってり感が気に入っています。

スリップウエアは興味深い器ですね。

今回たっぷり拝見できそうで楽しみです。

今津加菜さんのブースは、コルトン広場、スペイン階段前。

藤原 宏允さんとご夫婦で共通に展開されます。

作家ページはこちらになります。

→ click

藤原 宏允さん(陶芸)

Q1

福岡県糸島市で作陶する藤原宏允さん。

「工房からの風」には、どのような作品を出品されますか?

A1

以下の画像のような作品を出品いたします。

Q2

藤原宏允さんの工房の中で、特に大切にしている場所、あるいは部分、印象的な場所、空間、または、道具の写真を1カット撮ってください。

そして、その説明をお願いします。

A2

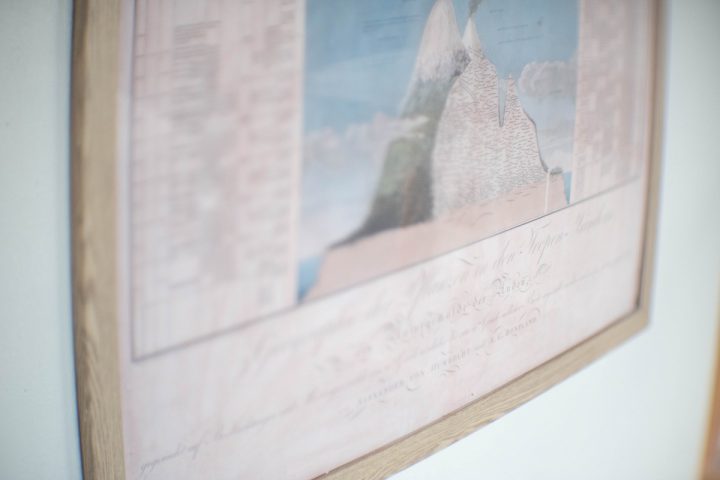

アトリエでどんな作業をする時も視界に入る位置に展示しているポスターです。

フンボルトペンギンの名前の由来となった植物学者のA.フンボルト、

当時の植物学者は命がけで未開の地に入りまだ見ぬ植物を記録していったそうです。

ポスターはフンボルト本人が制作した著書の巻頭にある図録を引き延ばして額装しました。

植物は見た目形や構成以外にも、生息環境というものが重要なのだそうで、一目で植物を採集した場所と名前が理解できる世界で初めての図録です。

物を作ることは同時に誰かに何かを伝えることでもあると考えています、

伝えたい内容はもちろん大切ですが、

どんなことでも相手に伝わりやすく工夫する努力を蔑ろにしないようにする、心の象徴です。

Q3

藤原宏允さんが自作以外で、大切にされている、あるいは、愛用されている工藝品をひとつ教えてください。

A3

<なし>

流されやすい性格なので特に制作に関わる物に工藝品を置かない様にしています。

「愛用している工藝品」として写真に収めてお見せできるものがどうしても思い浮かびませんでした。

申し訳ございません。

静岡で黒田泰三さんに師事し、現在はご夫婦で糸島で作陶する藤原さん。

遠く九州から作品をたっぷり積み込んで来られることと思います。

藤原さんの出展場所は、コルトン広場、スペイン階段前。

今津加菜さんと共同のブースで展開くださいます。

作家ページはこちらになります。

→ click

森川達男さん(木工)

Q1

埼玉県川越市で木工制作を続ける森川達男さん。

「工房からの風」に、どのような作品を出品されますか?

A1

椅子 コップ お皿など、身近で身体に触れる機会のある道具を出品する予定です。

Q2

森川達男さんの工房の中で、特に大切にしている場所、あるいは部分、印象的な場所、空間、または、道具の写真を1カット撮ってください。

そして、その説明をお願いします。

A2

これは木工旋盤です。

この旋盤は私の旋盤の先生が亡くなった際に貰い受けたものです。

とくにお皿やコップを作っています。

手の感覚で形を作る事ができて、削りながら形をイメージできるので重宝します。

Q3

森川達男さんが自作以外で、大切にされている、あるいは、愛用されている工藝品をひとつ教えてください。

A3

タイの米びつ

形は可愛らしいのですが、とてもしっかりしていて、機能性も充分です。

お米は入れていなくて、服が入っています。

丈夫でかつ可愛らしい形なのが気に入ってます。

制作されるものを「身近で身体に触れるもの」と捉える森川さん。

木と人の接点を豊かにする作品群がブースに満ちることと思います。

森川達男さんの

出展場所は、ニッケ鎮守の杜、おりひめ神社の手前。

作家ページはこちらになります。

→ click